日本皮膚科学会 皮膚科専門医試験 平成28(2016)年度の解答解説を作成しました

見出しから各問題へ飛べます

誤字脱字ご意見などあればコメント・右のフォーム・Twitterなどでご連絡ください

- 問題出典:試験問題(過去問題) |公益社団法人日本皮膚科学会(問題・写真はリンク先で確認下さい)

- 参考文献:あたらしい皮膚科学 第3版、皮膚科学(マイナー) 第11版でカッコ内は選択肢番号、その他は問題末に各自記載

選択問題1〜25は下記

-

-

平成28(2016)年度 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題1〜25

続きを見る

見出し

- 1 平成28年度(2016年度) 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題 26〜50

- 1.1 選択問題26:解答 1, 2, 5

- 1.2 選択問題27:解答 4

- 1.3 選択問題28:解答 3

- 1.4 選択問題29:解答 1, 2, 3

- 1.5 選択問題30:解答 5

- 1.6 選択問題31:解答 3, 5

- 1.7 選択問題32:解答 5

- 1.8 選択問題33:4

- 1.9 選択問題34:解答 3

- 1.10 選択問題35:解答 2

- 1.11 選択問題36:解答 4

- 1.12 選択問題37:解答 1, 3

- 1.13 選択問題38:解答 4

- 1.14 選択問題39:解答 4

- 1.15 選択問題40:解答 5

- 1.16 選択問題41:解答 1, 2

- 1.17 選択問題42:解答 3, 4

- 1.18 選択問題43:解答 4

- 1.19 選択問題44:解答 1, 2, 4

- 1.20 選択問題45:解答 1, 4

- 1.21 選択問題46:解答 3

- 1.22 選択問題47:解答 2, 4, 5

- 1.23 選択問題48:解答 1, 3

- 1.24 選択問題49:解答 1

- 1.25 選択問題50:解答 3, 4, 5

平成28年度(2016年度) 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題 26〜50

選択問題26:解答 1, 2, 5

マダニ媒介疾患を問う問題

ライム病・日本紅斑熱・重症熱性血小板減少症候群(SFTS)が該当する→1, 2, 5

日本紅斑熱とツツガムシ病はいずれもリケッチアが原因となるが、媒介生物は日本紅斑熱がマダニ, ツツガムシ病はツツガムシ(ダニの一種)という違いに注意

- 1. ライム病:マダニ(主にシュルツェマダニ)が媒介するスピロヘータ、Borreliaが原因となり慢性遊走性紅斑をきたす

- 2. 日本紅斑熱:マダニが媒介するリケッチアRickettsia japonicaが原因となる

- 3. ツツガムシ病:ダニの一種のツツガムシ(アカツツガムシ・フトゲツツガムシ・タテツツガムシ)が媒介するリケッチアOrientia tsutsugamushiが原因

- 4. リーシュマニア症:トリパノソーマ科の原虫、リーシュマニアが原因となる人獣共通感染症。サシチョウバエの吸血時に感染する

- 5. SFTS:マダニが媒介するSFTSウイルスが原因となる。消化器症状や発熱が中心で、血小板減少をきたすことがあるが皮疹は乏しい。

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p567(1)/569(3・5)/570(2・4)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p933(1)/932(2)/930(3)/954(4)/930(5)

関連問題

選択問題27:解答 4

大腿〜下腿(露出部)に結節が複数個存在し、写真ではトコジラミを認める

治療ではステロイド外用薬が有効→4

トコジラミ症 (ナンキンムシ)

カメムシ目に属するトコジラミ(ナンキンムシ)はヒトを吸血する

参考サイトより引用

普段は壁の隙間や天井などに潜み、夜間活動してヒト露出部に皮疹をきたす

治療はステロイド外用薬が基本

- 1. トコジラミは(シラミ目ではなく)カメムシ目に属する

- 2. 動物ペットから感染するのはネコノミ(飛び上がれる高さの下腿に皮疹を生じる)。トコジラミは壁の隙間や畳に生息

- 3. イベルメクチン内服は疥癬治療の第一選択(体重15kg以上の場合)として利用される

- 4. 虫刺症に準じて、ステロイド外用薬が用いられる

- 5. トコジラミは隙間に潜んでおり燻煙タイプの殺虫剤は効きづらく、また近年はバルサン®などピレスロイド(フェノトリン)に抵抗性の虫が増加している。このため対策としてはカーバメート系殺虫剤のプロポクスルあるいはオキサジアゾール系殺虫剤のメトキサジアゾンを有効成分とする「待ち伏せ型」のスプレー式殺虫剤*が有効

*トコジラミが通る場所にあらかじめ噴霧しておくと、そこを通ったトコジラミに対する殺虫効果を発揮する

選択肢5について、燻煙タイプが全く無効というわけではない。ただピレスロイド抵抗性が問題となっている中で「奏功する」という強い表現である点や、選択肢4と比較すると相対的に間違い選択肢と考えられる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p567(1・2・3・4)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p938(1・2・3・4)

- 選択肢5の参考:特集 夏秋先生の虫講座 医療者も知っておきたい虫の話 新薬と臨牀 70巻7号 Page782-793

- トコジラミの写真引用:大阪市:トコジラミについて (…>食品・衛生に関する情報>市からのお知らせ)

関連問題

選択問題28:解答 3

梅毒に関する出題

5類感染症であり、診断後7日以内の届出義務がある→3

感染症法に基づく届出義務については下記

-

-

感染症法に基づく医師の届出 まとめ

続きを見る

- 1. 女性は小大陰唇、男性は亀頭や包皮に生じる(菌の侵入部)

- 2. 梅毒は人工培養不可のため、検体検出(鏡検 or PCR)や血清反応が診断に利用される

- 3. 梅毒は5類感染症のため、"直ちに"ではなく診断後7日以内の届出でOK

- 4. Jarisch-Herxheimer反応は、抗生剤投与によって梅毒の菌体が破壊され生じる中毒反応。投与後数時間で発熱と皮疹増悪をきたすが、通常1〜2日で自然軽快する

- 5. 脂質抗原検査(STS法*)の一種、ガラス板法は2010年で抗原が販売終了となり現在は行えない。現在STS法はRPR法*が主流

*STS:serological test for syphilis, RPR:rapid plasma reagin card test(カード法)

選択肢5について、皮膚科学 第11版(2022年出版)ではガラス板法:沈降反応の一種で頻用されている

と記載されているが上述の理由で誤り(以前の版のまま修正されていない)と思われる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p556(2・4)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p955(1・3・4)

- 選択肢5の参考:マルホ皮膚科セミナー 第68回 最近の梅毒について

関連問題

- 2023 選択52 (梅毒は人工培養不可)

- 2022 選択88 (梅毒の届出期間)

- 2021 選択43(ガラス板法について)

- 2013 記述1 (Jarisch-Herxheimer反応)

※届出義務疾患については頻出, 詳細は上記カード内の記事参照

選択問題29:解答 1, 2, 3

HIV検査に関する問題

HIV検査 通常検査 即日検査

HIV検査は通常検査と即日検査に分けられる

- 通常検査:一次検査 + 二次検査(確認検査)、1〜2週間で結果判明

- 即日検査:スクリーニング検査で陰性なら終了(即日)

※陽性ないし判定保留の場合は確認検査を行うため1〜2週間後に結果判明→"即日"でなくなる

- 1・2. 保健所では即日検査, 通常検査ともに無料&匿名で検査可能。なお医療機関では自費診療の場合5,000円程度必要

- 3. 通常検査は確認検査を行うため、1〜2週間後に結果がわかる

- 4. 即日検査でも、スクリーニングで陽性ないし判定保留の場合は即日判明しない

- 5. スクリーニング検査で"陽性"あるいは判定保留の場合は、確認検査後に結果を知らされる。陰性の場合は確認検査なし

選択問題30:解答 5

有棘細胞癌の発生母地を問う問題

DLE(円板状エリテマトーデス)は発生母地となる→5

有棘細胞癌(SCC)の先行病変

瘢痕性病変や、慢性的に刺激を繰り返す疾患に続発する

- 瘢痕性病変:熱傷瘢痕, 慢性放射性皮膚炎, 慢性膿皮症, 慢性円板状エリテマトーデス

- その他:硬化性萎縮性苔癬, 汗孔角化症, 栄養障害型表皮水疱症, 疣贅状表皮発育異常症

癌前駆症

Bowen病, 日光角化症, 白板症

- 1. モルフェア(斑状強皮症):限局性強皮症の一つで、体幹部に類円形硬化病変をきたす

- 2. ヘリオトロープ疹:眼瞼・眼周囲の浮腫性紅斑で、皮膚筋炎に特徴的(診断基準に含まれる)

- 3. ゴットロン徴候:指・肘頭・膝蓋の関節伸側に生じる角化性紅斑で、皮膚筋炎に特徴的(診断基準に含まれる)

- 4. Livedo reticularis(網状皮斑):末梢循環障害に起因し、網目状の皮斑を形成した状態。健常人に生じる場合や、先天性血管拡張性大理石様皮斑の症状でみられる場合がある

- 5. 円板状エリテマトーデス:顔などの露光部を中心に見られる境界明瞭な類円形の紅色局面で、SLEの一症状ないし皮膚エリテマトーデスで見られる。SCCの発生母地や瘢痕性脱毛症の原因となる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p447(5)/204(1)/205(2・3)/74・188(4)/196(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p631(5)/408(1)/412(2・3)/247(4)/427(5)

関連問題

- 2023 選択2 / 2011 選択61(有棘細胞癌の前駆病変)

選択問題31:解答 3, 5

P-ANCA(MPO-ANCA陽性)となる血管炎を問う問題

顕微鏡的多発血管炎(MPA)および好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)がある→3, 5

ANCA関連血管炎

血管炎の中で、ANCA(抗好中球細胞質抗体)が検出される血管炎のこと

ANCA関連血管炎では免疫グロブリン沈着はみられない(pauci-immune型)

ANCAは2種類に分類され、陽性となる疾患も異なる

| ANCA関連血管炎 | 疾患 |

| MPO-ANCA (P-ANCA) |

顕微鏡的多発血管炎 (MPA) |

| 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 (EGPA) ※旧称Churg-Strauss症候群 |

|

| 薬剤関連ANCA血管炎 (プロピオチルウラシル, ヒドララジン等) |

|

| PR3-ANCA (C-ANCA) |

多発血管炎性肉芽腫症* (GPA) ※旧称Wegener症候群 |

*日本では欧米(>90%)と比較して陽性率が低く60%

- 1. 巨細胞性動脈炎(側頭動脈炎):リウマチ性多発筋痛症を合併する血管炎で、ANCA・抗核抗体・リウマトイド因子は陰性

- 2. 好酸球性蜂窩織炎(Wells症候群):感染症や虫刺されを契機に、四肢で掻痒を伴う浮腫性紅斑をきたす。組織でのflame figures*が特徴

- 3. MPA:全身の小血管炎(腎臓・肺)で、MPO-ANCAは60%で陽性となる

- 4. 皮膚型結節性多発動脈炎:結節性多発動脈炎(PN)と同じ皮膚症状で、他臓器病変を伴わないもの。ANCAは陰性

- 5. EGPA:気管支喘息が発症に先行し、好酸球増多を伴う血管炎。MPO-ANCA陽性例(40%〜50%)は腎障害や肺胞出血を合併しやすい

*膠原線維が変性し、好酸球顆粒が付着して炎のようにみえる所見

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p172(1)/357(2)/169(3・4)/170(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p229(1)/439(2)/216(3)/226(4)/222(5)

- 参考:血管炎・血管障害診療ガイドライン 2016 年改訂版 日皮会誌:127(3), 299-415, 2017

関連問題

- 2014 選択27 (巨細胞性動脈炎とANCA)

- 2012 選択73 (MPO-ANCA陽性血管炎)

- 2011 選択37 (EGPAとANCA) / 選択38 (免疫グロブリン沈着がみられない血管炎)

- 2010 選択27 (ANCA関連血管炎)

選択問題32:解答 5

図8a/bでは手背関節部や膝蓋部の角化性紅斑(Gottoron徴候)が、8cでは背部の浮腫性紅斑(ショールサイン)がみられる

上記より皮膚筋炎の診断。抗MDA5抗体陽性例は、急速進行性間質性肺炎の合併をきたしやすい→5

皮膚筋炎は特異的抗体が複数あり、臨床症状が異なる。詳細は下記参照

-

-

皮膚筋炎 自己抗体と臨床症状 まとめ

続きを見る

- 1. 抗Jo-1抗体:抗ARS抗体の一つで、緩徐進行性の間質性肺炎を合併し皮膚では機械工の手(手示指指側面の角化性紅斑)が特徴

- 2. 抗Mi-2抗体:筋炎症状が強いが、間質性肺炎は少ない

- 3. 抗TIF-1γ抗体:成人例で悪性腫瘍の合併が多い自己抗体で、嚥下障害合併も多い

- 4. 抗NXP-2(MJ)抗体:小児皮膚筋炎で陽性率が高く、皮下〜筋肉内石灰沈着をきたしやすい

- 5. 抗CADM-140(MDA5)抗体:皮膚症状は手掌側の逆ゴットロン徴候が特徴で、急速進行性間質性肺炎を合併しやすいが、筋炎症状は軽度。抗細胞質抗体に含まれ、病勢と相関する

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p207(1・5)/208(2・3)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p415(2・3・4・5)/418(1)

関連問題

※その他にも複数あり, 詳細は上記カード内の記事を参照

選択問題33:4

ヒドロキシクロロキン(プラケニル®)はSLEおよび皮膚エリテマトーデスに保険適用となっている→4

網膜症の副作用があり、理想体重に応じて投与量が変わる

※脂肪組織に貯まりづらく、実体重計算は肥満患者で過量投与となる(網膜障害等の副作用リスクが上がる)ため

- 1. クロロキン:抗マラリア薬の一つで、この代謝産物がヒドロキシクロロキン

- 2. キナクリン:抗マラリア薬の一つ

- 3. ハイドロキノン:漂白作用があり、肝斑等に対して美白剤として利用される

- 4. ヒドロキシクロロキン(HCQ):TLR9を抑制することで、免疫反応抑制作用を持つ

- 5. ミコフェノール酸モフェチル(MMF)/セルセプト®:ループス腎炎に保険適用があるが、皮膚エリテマトーデスでは使用されない

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p102・196(4)/310(3)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p120・425(4)/531(3)

関連問題

- 2022 選択53 / 2021 選択46 (投与量計算方法)

- 2020 選択38(DLEの治療)

選択問題34:解答 3

レイノー現象に関する問題

精神的緊張でも出現する→3

レイノー現象/レイノー病

指趾の動脈が攣縮することで、蒼白化→紫(チアノーゼ)→赤と色調変化する現象

蒼白化は必須だが、チアノーゼや潮紅を欠く場合もある

- 一次性(レイノー病):若年女性に後発し、しびれ感を伴う。寒冷やストレスが誘因

- 二次性:膠原病(全身性強皮症や混合性結合組織病)に伴うもの

レイノー病はレイノー現象を示す患者の約半数を占める

- 1. 全身性強皮症(SSc)で80%以上に見られ、とくにlimited SScでは皮膚病変に先行する。混合性結合組織病等でも高頻度にみられ特異的所見ではない

- 2. 臨床症状のほか、サーモグラフィーや寒冷刺激試験が行われる

- 3. 一次性(レイノー病)は精神刺激が関与する

- 4. 治療は血管拡張薬(プロスタグランジン・カルシウム拮抗薬)、抗血小板薬が用いられる。禁煙も重要

- 5. 色調変化を伴わないと診断できない(指のしびれ感のみなら頚椎症でも良い)

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p186/201(1)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p252-253/401(1)

関連問題

- 2021 選択47 / 2011 選択35 (SScとレイノー現象)

- 2011 選択36 (MCTDでの陽性率)

選択問題35:解答 2

糖尿病性足潰瘍で神経障害を伴う場合、胼胝やシャルコー関節を伴いやすい→2

糖尿病性足潰瘍の主原因に血管障害と末梢神経障害がある

末梢神経障害では疼痛を感じることなく歩き続けるため皮膚障害が発生しやすく、下記2つが代表例

- 胼胝:特定の部位に圧が加わって生じる

- シャルコー足(関節):歩行刺激の反復による高度な足変形

選択問題36:解答 4

褥瘡の治癒経過を問う問題

深い褥瘡は黒色期→黄色期→赤色期→白色期の経過をとる:4

(浅い場合は最初から赤色期)

治療コンセプトが前半と後半で異なるため注意

- 前半の黒色期・黄色期:TIMEコンセプト

(壊死組織や感染・滲出液管理) - 後半の赤色期・白色期:moist wound healing(湿潤環境下療法)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p257

関連:2018 選択40(TIMEコンセプトが適用される褥瘡)

選択問題37:解答 1, 3

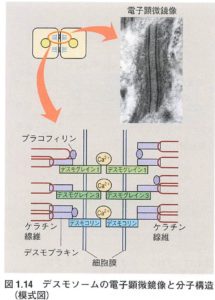

電子顕微鏡写真の出題

図の矢印は有棘細胞の細胞膜間、デスモソームを指している。

構成成分はデスモコリンとデスモグレインがある→1, 3

参考文献p7より引用

- 1. デスモコリン:デスモコリン1〜3はデスモソームを構成する膜貫通蛋白

- 2・4・5. デスモプラキン・プラコグロビン・プラコフィリン:細胞膜内側の接着板を構成する蛋白

- 3. デスモグレイン:デスモグレイン1〜3はデスモソームを構成する膜貫通蛋白。尋常性/落葉状天疱瘡のターゲット分子でもある

"プラ"という単語には細胞内という意味があるので、プラがつかないものが細胞外蛋白と推察できる

- 参考・図引用:あたらしい皮膚科学 第3版 p7

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p7

選択問題38:解答 4

図10では稗粒腫が見られる。水疱症のなかでは後天性表皮水疱症や水疱性類天疱瘡、栄養障害型表皮水疱症などに合併しやすい→4

(水疱性類天疱瘡の鑑別となる)後天性表皮水疱症は稗粒腫合併をきたしやすい、と多くの教科書や難病情報センターで記載されている。一方水疱性類天疱瘡についての記載はあまりないため、あえてこれを正解としたのはやや謎が残るところ

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p417・256(4)/253(1)/249(2)/252(3)/263(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p602・318(4)/314(1)/309(2)/313(3)/323(5)

選択問題39:解答 4

天疱瘡で行われる蛍光抗体法に関する問題

蛍光抗体直接法では、水疱近傍の健常部で施行することが望ましい→4

蛍光抗体法

蛍光抗体法は直接法と間接法に分けられる

| 利用するもの | 特徴 | |

| 直接法 | 患者皮膚 | 沈着抗体の種類/部位により水疱症の鑑別が可能 |

| (ホルマリンでなく)新鮮凍結切片が必要 | ||

| 間接法 | 患者血清 +健常ヒト皮膚 |

血清を段階希釈し抗体の力価を測定可能 |

| 採血のみなので低侵襲 |

※水疱性類天疱瘡と後天性表皮水疱症の鑑別に用いられるSplit skin法も間接法の一つ

- 1. 蛍光抗体間接法では"健常ヒト"皮膚と患者血清を利用する

- 2. 例えばIgA天疱瘡では自己抗体陰性例が多く(デスモコリンに対する自己抗体)、この場合でも検出可能な直接法の方が感度は高い

- 3. 尋常性天疱瘡では表皮基底層周囲に、落葉状天疱瘡では表皮上層に抗体沈着がみられるが容易とは言えない

- 4. 水疱形成部では基底膜が破壊され正確な評価ができないことがあり、検体として望ましくない。表皮を含まないびらん部も同様

- 5. 特異度が高くても感度が低い検査の場合、陰性だからといって否定はできない*。総合的に判断する必要がある

*例:髄膜炎におけるKerning徴候は感度20%、特異90%とされている→感度、つまり「髄膜炎患者で検査陽性となる比率」は20%しかないためKerning徴候が陰性でも髄膜炎を否定できない。一方「陽性なら90%は髄膜炎」なのでかなり髄膜炎らしいと言える

→感度(sensitivity)の高いものは除外診断(rule out)に、特異度(speciality)の高いものは確定診断(rule in)に使えるということでSnOUT/SpINと呼ばれる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p49(1)/254(2・5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p113(1)/317(2・5)

- 選択肢4の参考:新・皮膚科セミナリウム 水疱症における自己抗体の検査法と読み方 日皮会誌:124(8), 1539-1543, 2014

選択問題40:解答 5

天疱瘡の初期治療時における病勢評価ではPDAIを重視する→5

天疱瘡 病勢評価

病勢評価方法は治療開始早期の導入期と、慢性期の維持期で異なる

- 治療導入期:臨床症状の評価、具体的にはPDAI※

- 治療維持期:血清抗体価(デスモグレイン ELISA index値)

PDAI≒天疱瘡重症度判定基準Ⅱa, Ⅱb:皮疹(びらんないし紅斑)・粘膜疹の範囲で算出

※治療によってIgG自己抗体を賛成するリンパ球が抑制されても、IgGの血中半減期は約3週のため減少に時間がかかる。このため日〜週単位でPDAIを評価するほうが鋭敏に判断できる

なお天疱瘡重症度判定基準には従来から用いられてきたⅠが存在し、こちらは病変部面積・Nikolsky現象・水疱新生数・天疱瘡抗体価(間接蛍光抗体法/ELISA法)、口腔粘膜病変の5項目で評価される(上記リンク先参照)

- 1・2. 蛍光抗体法・Nikolsky現象:従来から用いられてきた天疱瘡重症度判定基準Ⅰに含まれる項目

- 3. 上皮化した病変の割合:上皮化した部分はPDAIに含まれない

- 4. 血清抗体価:ELISA法 index値が維持期の病勢判定として用いられる。倍々希釈値(40倍, 80倍, 160倍…)の間接蛍光抗体法より細かな推移が把握可能

- 5. PDAI:治療導入期の臨床重症度の評価として優れている

選択問題41:解答 1, 2

掌蹠膿疱症に関する一般問題

喫煙者に多く、病巣感染と関連する場合がある→1, 2

- 1. 1日20本以上の長期喫煙者に多い

- 2. 病巣感染(扁桃炎やう歯)との関連が指摘されている

- 3. 約10〜30%に関節症状を伴い、ほぼ全例が胸肋鎖関節炎。仙腸関節炎は関節炎のうち13%

- 4. IL-23p19阻害薬 グセルクマブ(トレムフィア®)やリサンキズマブ(スキリージ®)は掌蹠膿疱症に対して保険適用がある※。TNF-α阻害薬は本症の誘因となる場合がある(逆説的反応)

- 5. 外傷など明らかな契機はない

※2023年にはIL-17RAをターゲットとするブロダルマブ(ルミセフ®)も掌蹠膿疱症に対して保険承認された

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p264(1・2・3)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p332(1・2・3・4)

- 選択肢3・4の参考:掌蹠膿疱症におけるグセルクマブ使用上の注意

関連問題

選択問題42:解答 3, 4

数ヶ月前からの下口唇腫脹があり、図11b・cでは真皮の浮腫や肉芽腫形成がみられることから肉芽腫性口唇炎の診断

金属アレルギーが関与することがあり、サルコイドーシス除外のため胸部X線検査が有用→3, 4

肉芽腫性口唇炎 (Melkersson-Rosenthal症候群)

肉芽腫性口唇炎は口唇で突然の腫脹をきたし、組織学的に肉芽腫がみられる疾患

- 肉芽腫性口唇炎

- 皺壁舌 (舌が腫脹し表面の皺壁が著明となる)

- 顔面神経麻痺

の3主徴がみられる場合、Melkersson-Rosenthal症候群と称される(すべて揃うのは10%)

原因不明だが、病巣感染(扁桃炎・う歯)や金属アレルギーの関与、サルコイド反応などが考えられている

- 1. 頭部MRI:頭蓋内病変とは関連しない

- 2. 光線テスト:中高年以降で光線過敏症をきたす晩発性皮膚ポルフィリン症や慢性光線性皮膚炎の診断に有用

- 3. 胸部X線検査:鑑別疾患であるサルコイドーシスの、両側肺門リンパ節腫脹(BHL)診断に有用

- 4. 金属パッチテスト:肉芽腫性口唇炎では金属アレルギーが関与することがある

- 5. 抗DSG-1抗体価測定:落葉状/尋常性天疱瘡において検出される自己抗体

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p349(4)/344(3)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p519(4)/509(3)

関連問題

選択問題43:解答 4

小児期から手背に色素沈着と色素脱失が混在しており、ADAR1遺伝子変異(+)から遺伝性対側性色素異常症(遠山)の診断

遺伝形式は常染色体優性遺伝→4

遺伝性対側性色素異常症(遠山)

ADAR1遺伝子が原因の常染色体優性遺伝疾患

四肢末端、とくに手背・足背で色素沈着と色素脱失が混在し顔面の雀卵斑様皮疹もみられる

鑑別疾患となる網状肢端色素沈着症(ADAM10遺伝子が原因)は色素脱失がなく、点状陥凹がみられる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p311(4)/334(1)/398(2)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p534(4)/466(1)/588(2)

関連問題

- 2021 選択55 / 2020 選択45 (色素沈着と色素脱失を認める疾患)

- 2019 選択60 (網状肢端色素沈着症(北村)との鑑別)

- 2018 選択50 (原因遺伝子)

- 2014 選択45 (常染色体優性遺伝疾患:遠山と北村)

選択問題44:解答 1, 2, 4

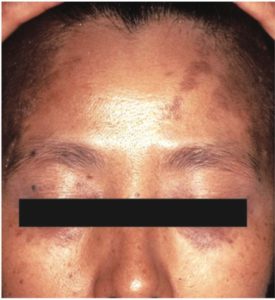

両側前額部で対称性の色素斑がみられ、後天性真皮メラノサイトーシス(ADM)の診断

アジア人女性に多く、真皮での幼若メラノサイトが特徴→1, 2, 4

後天性真皮メラノサイトーシス (後天性両側性太田母斑様色素斑)

両側性太田母斑の中で、下記の特徴を持つもの

- 二峰性(15〜24歳, 30〜44歳)で女性に多く男女比1:9

- アジア人(日本・中国・韓国)に多い

- 額両端や頬骨部に1〜3mmの色素斑が多発

- 眼球メラノーシスは稀で口蓋メラノーシスはない

参考文献 図3より引用

| 太田母斑との比較 | 太田母斑 | 後天性真皮メラノサイトーシス(ADM) |

| 好発年齢 | 乳児あるいは思春期 | 15〜24歳, 30〜44歳 |

| 性別 | 女性 | 女性 |

| 分布 | 三叉神経第1, 2枝領域に片側性 | 前額部や頬骨部に両側性 |

| 粘膜病変 | 半数は眼球(+), 口蓋もあり | 眼球は稀, 口蓋(-) |

- 鑑別疾患:肝斑(肝斑は左右対称、境界鮮明、上下眼瞼に及ばない)

- 治療:Qスイッチレーザーによるレーザー療法が有効

肝斑はトラネキサム酸内服などが行われレーザー治療で悪化することがあるが、ADMは逆に内服無効でレーザー治療が有効なので両者の鑑別がよく問題となる

- 1・2. 日本人や中国人の女性に多い

- 3. 2峰性の発生(15〜24歳, 30〜44歳)で50歳以降は少ない

- 4. 組織学的には真皮のメラノサイトがみられる

- 5. 太田母斑では口腔粘膜(や眼球)のメラノーシスをきたしえるが、後天性真皮メラノサイトーシスはきたさない

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p383(1・2・3・4)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p563(ALL)

- 参考・図引用:新・皮膚科セミナリウム 顔面の色素病変(シミ)の鑑別とレーザー治療 日皮会誌:129(8), 1619-1625, 2019

関連問題

選択問題45:解答 1, 4

Incontinentia pigmenti (色素失調症)に関する問題

初期の水疱期では好酸球浸潤が特徴で、網膜剥離の合併に注意が必要→1, 4

色素失調症

NEMO遺伝子変異が原因のX染色体優性遺伝疾患で、原則として女児に発症

Blaschko線に沿って、水疱→丘疹・疣贅→色素沈着→色素脱失という特徴的経過の皮疹が生じる

-

-

色素失調症 (Bloch-Sulzberger症候群) まとめ

続きを見る

- 1. 眼病変が約30%に生じ、網膜剥離や白内障がある

- 2. 患者の95%以上が女児。男性は胎性致死のため、モザイクやKlinefelter症候群(XXY)でないと出生しない

- 3. ”Blaschko線”に沿った皮疹を生じる。帯状疱疹はデルマトームに沿って生じる

- 4. 水疱期の組織では好酸球浸潤が特徴

- 5. 渦巻状色素沈着は第3期であり、生後6ヶ月ごろから生じるようになる。出生時は水疱が主体

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p398

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p588

関連:色素失調症は頻出, 詳細は上記カード内の記事参照

選択問題46:解答 3

生まれつき色白で日焼けを起こしやすい女児。

白血球細胞質に巨大顆粒がみられることから、症候型眼皮膚白皮症であるChédiak-Higashi症候群の診断→3

出血傾向がないことから、Hermansky-Pudlak症候群は否定的

Chédiak-Higashi(チェディアック・東)症候群

微小管機能に関わるLYST遺伝子変異により発症(常染色体劣性遺伝)

皮膚・毛の白皮症に易感染性(好中球機能低下)を伴い

- 白血球内の巨大顆粒(リソソーム)

- 色素細胞内の巨大メラノソーム

が検査での特徴

白皮症だが、(白皮症症状が目立たず)露出部位の色素増強が強いことから光線過敏症のように見えることがある

皮膚や毛髪、眼のメラニン合成が低下することにより白色調をきたす疾患を眼皮膚白皮症(OCA)と呼ぶ

皮膚・眼以外の全身症状を伴うのが症候型OCAで、Chédiak-Higashi症候群やHermansky-Pudlak症候群(出血傾向や肉芽腫性大腸炎を合併)が代表例

- 1. Griscelli症候群:Chédiak-Higashi症候群と同様の臨床症状(免疫不全など)をきたすが、白血球内の巨大顆粒や色紙細胞内の巨大メラノソームはみられない

- 2. 色素性乾皮症:DNA修復に関わる酵素の異常から、光線過敏症や神経症状、若年からの発癌をきたす疾患

- 3. Chédiak-Higashi症候群:白皮症+好中球機能障害による易感染性をきたし、白血球内の巨大顆粒が特徴

- 4. 骨髄性プロトポルフィリン症:プロトポルフィリンの骨髄での蓄積が原因。光線過敏症をきたし、"赤血球"に光線(400nm)を当てると自家蛍光を発するのが特徴

- 5. Hermansky-Pudlak症候群:症候型OCAの一つで出血傾向をきたし、中高年以降に間質性肺炎や肉芽腫性大腸炎を合併する

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p304(3・5)/234(2)/330(4)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p541(3・5)/542(1)/279(2)/475(4)

- 参考(選択肢1・3・5):眼皮膚白皮症診療ガイドライン 日皮会誌:124(10), 1897-1911, 2014

選択問題47:解答 2, 4, 5

掌蹠膿疱症の病態に関与するサイトカインはIL-8/17/23→2, 4, 5

掌蹠膿疱症は(独立疾患ではなく)膿疱性乾癬の限局型という考えがあり、関与するサイトカインも乾癬に類似する

- 1・3. IL-4/13:Th2細胞から分泌され掻痒感、フィラグリン発現低下から、アトピー性皮膚炎の病態に関与する。生物学的製剤デュピルマブのターゲット

- 2. IL-8:好中球の遊走に関与し、掌蹠膿疱症の膿疱形成に関与する(病変部で発現が増加)

- 4. IL-17:Th17細胞から分泌され、ケラチノサイトの活性化・表皮肥厚を誘導することで乾癬の病態に関与する。IL-17RAをターゲットとするブロダルマブ(ルミセフ®)が掌蹠膿疱症に対して保険承認されている

- 5. IL-23:Th17細胞の誘導に関与する。IL-23p19抗体製剤グセルクマブ(トレムフィア®)は掌蹠膿疱症に保険適用がある※

※同じくIL-23p19をターゲットとするリサンキズマブ(スキリージ®)も掌蹠膿疱症に保険適用を有する

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p264(2)・282(4・5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p379(4・5)

- 選択肢2の参考:新・皮膚科セミナリウム 掌蹠膿疱症:病態仮説と治療オプション 日皮会誌:130(6), 1431-1437, 2020

- 選択肢1・3の参考:アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2021 日皮会誌:131(13), 2691-2777, 2021の図2(p2694)

関連問題

選択問題48:解答 1, 3

Pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy(PUPPP)に関する問題

妊娠性痒疹との鑑別が重要

多形妊娠疹 (pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy)

妊娠後期に掻痒を伴う小丘疹や紅斑(痒疹ではない)が妊娠線部位に出現する

部位や双生児妊娠の割合が多いため、体重や過度の腹部進展が原因と想定されている

初回妊娠で多く、2回目の妊娠では再発しない

妊娠性痒疹は2回目以降の妊娠で発症(妊娠ごとに繰り返す)し、妊娠早期に見られる

- 1. PUPPPでは再発はまれ。妊娠性痒疹は妊娠ごとに再発する

- 2・3. PUPPPは初産婦に多いため、高齢妊婦には少なくなる

- 4. PUPPPは妊娠後期に発症する。妊娠性痒疹は妊娠初期〜中期

- 5. 真皮浅層〜中層で血管周囲のリンパ球や組織球浸潤がみられる。好酸球浸潤も見られるが顕著ではない

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p137(1・3・4)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p183(1・3・4)

- 選択肢5の参考:妊娠性痒疹 類縁疾患pruritic urticarial papules and plaques of pregnancyと対比して 皮膚病診療33巻12号 p1267-1270(2011.12)

選択問題49:解答 1

中高年女性の頬部で対称性の紅斑・丘疹がみられ、日光照射や寒暖差で増悪することから酒さの診断→1

酒皶 (酒さ)

顔面中央部(鼻・頬・顎)に紅斑・血管拡張をきたす

初期は紅斑が中心だが、進行すると痤瘡様の丘疹・膿疱が混在するようになる

参考サイトより引用

- 誘因:日光・ストレス・寒冷/温熱刺激・毛包虫などが増悪因子

- 治療:生活指導, ミノマイシン内服, メトロニダゾール(ロゼックス®)外用*

*ロゼックス®は2022/5に保険適用となった

- 1. 酒皶:慢性経過で丘疹・紅斑をきたす

- 2. 尋常性痤瘡:面皰や毛孔一致性の丘疹をきたす。本例では面皰が見られず経過の長さからも否定的

- 3. 接触皮膚炎:原因接触部位に一致した紅斑や水疱をきたす

- 4. 脂漏性皮膚炎:前額部や鼻唇溝などの皮脂分泌の多い部位に好発し、紅斑・鱗屑をきたす

- 5. 全身性エリテマトーデス:SLE急性期にみられる蝶形紅斑では両頬部〜鼻部に紅斑がみられ日光暴露で増悪する。丘疹をきたさない点や随伴症状(-)から否定的

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p366(1)/365(2)/116(3)/124(4)/193(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p748(1)/743(2)/145(3)/160(4)/420(5)

- 図引用:フォト治療(ICON)による酒さの治療① | 症例 |

選択問題50:解答 3, 4, 5

左下腿で辺縁隆起した潰瘍があり、組織学的に真皮の好中球浸潤を認める

壊疽性膿皮症の診断で、白血病・潰瘍性大腸炎・大動脈炎症候群が基礎疾患となる→3, 4, 5

本例では腹痛を伴っていることから、背景に潰瘍性大腸炎の存在が示唆される

壊疽性膿皮症 (pyoderma gangraenosum)

主に下腿で生じ初期は痤瘡/膿疱様の皮疹だが、辺縁が堤防状に隆起した潰瘍となる。稀な病型としてストーマ周囲に生じるものがある

参考サイトより引用

潰瘍は無菌性で、組織学的に真皮の好中球浸潤がみられる

治療:ステロイドやシクロスポリンの他、TNF-α阻害薬が用いられる

(現在保険適用はアダリムマブ:ヒュミラ®のみ)

基礎疾患

本症は半数程度で基礎疾患に伴って発症する

潰瘍性大腸炎(46.6%)>>血液悪性腫瘍(17.2%)>関節リウマチ(19.3%)>クローン病(14.3%)>大動脈炎症候群(2.5%)

※カッコ内は基礎疾患全体における比率

- 1. 喘息:好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の血管炎症状に数年先行して生じる

- 3・4・5. 白血病・潰瘍性大腸炎・大動脈炎症候群

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p176(3・4・5)/170(1)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p338(3・4・5)/222(1)

- 比率の参考:壊疽性膿皮症診療の手引き 2022 日皮会誌:132(6), 1415-1440, 2022の表3(p1426)

- 図引用:壊疽性膿皮症 - 17. 皮膚の病気 - MSDマニュアル家庭版

関連問題

基礎疾患頻度が3つ横並びではなく、潰瘍性大腸炎が最多である点が特に重要

選択問題51〜は下記

-

-

平成28(2016)年度 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題51〜75

続きを見る