日本皮膚科学会 皮膚科専門医試験 令和5(2023)年度の解答解説を作成しました

見出しから各問題へ飛べます

誤字脱字ご意見などあればコメント・右のフォーム・Twitterなどでご連絡ください

- 問題出典:試験問題(過去問題) |公益社団法人日本皮膚科学会(問題・写真はリンク先で確認下さい)

- 参考文献:あたらしい皮膚科学 第3版、皮膚科学(マイナー) 第11版でカッコ内は選択肢番号、その他は問題末に各自記載

選択問題31〜60は下記

-

-

令和5(2023)年度 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題31〜60

続きを見る

見出し

- 1 令和5年度(2023年度) 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題 61〜90

- 1.1 選択問題61:解答 3

- 1.2 選択問題62:解答 4

- 1.3 選択問題63:解答 1, 3, 4

- 1.4 選択問題64:解答 3

- 1.5 選択問題65:解答 3

- 1.6 選択問題66:解答 3

- 1.7 選択問題67:解答 2

- 1.8 選択問題68:解答 5

- 1.9 選択問題69:解答 3

- 1.10 選択問題70:解答 2

- 1.11 選択問題71:解答 4

- 1.12 選択問題72:解答 2

- 1.13 選択問題73:解答 3

- 1.14 選択問題74:解答 4

- 1.15 選択問題75:解答 3

- 1.16 選択問題76:解答 3

- 1.17 選択問題77:解答 1, 2, 4

- 1.18 選択問題78:解答 1, 4, 5

- 1.19 選択問題79:解答 2, 4

- 1.20 選択問題80:解答 3

- 1.21 選択問題81:解答 5

- 1.22 選択問題82:解答 4

- 1.23 選択問題83:解答 1, 5

- 1.24 選択問題84:解答 5

- 1.25 選択問題85:解答 1, 3, 4

- 1.26 選択問題86:解答 2

- 1.27 選択問題87:解答 1, 3, 4

- 1.28 選択問題88:解答 5

- 1.29 選択問題89:解答 2

- 1.30 選択問題90:解答 3

令和5年度(2023年度) 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題 61〜90

選択問題61:解答 3

皮膚感染症に関する出題

Panton Valentine Leukocidin(PVL)毒素は市中関連型MRSAが産生する→3

トキシックショック症候群とトキシックショック様症候群

| トキシックショック症候群※ | トキシックショック様症候群 | |

| 原因菌 | 黄色ブドウ球菌(大部分はMRSA) | A群β溶連菌 |

| 原因毒素(外毒素) | TSST-1 | SPE-A, SPE-C |

| 死亡率 | 5%以下 | 30〜70% |

※タンポンの不適切利用が原因として有名

これらの外毒素はスーパー抗原と呼ばれ抗原を介することなくT細胞の異常活性化を引き起こし、強い炎症反応(サイトカインストーム)をきたす

外毒素が原因のため、血液培養は陰性でもよい

- 1. トキシックショック症候群の原因は"黄色ブドウ球菌"の外毒素。トキシックショック"様"症候群はA群β溶連菌

- 2. ブルーリ潰瘍:非結核性抗酸菌のMycobacterium ulceransが原因。毒素マイコラクトンにより組織壊死を起こすが、神経も障害され無痛性であることが特徴

- 3. PVLは主に市中関連型MRSAが産生し、白血球破壊作用を持ち再発性のせつ・せつ腫症と深く関連する

- 4. 壊死性筋膜炎は早期治療が重要なため、empiric(経験的)に治療を開始し菌種同定後de-escalationを行う。診断的治療として早期の試験切開も重要

- 5. トキシックショック様症候群のほうが、トキシック症候群より予後不良

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p524(1・5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p842(1)/843(5)

- 選択肢3の参考:新・皮膚科セミナリウム 毒素関連皮膚細菌感染症 日皮会誌:130(11), 2367-2372, 2020

- 選択肢2の参考:国立感染症研究所 ブルーリ潰瘍とは

関連問題

選択問題62:解答 4

核内物質を問う出題

Ki-67は核内に存在し、細胞増殖能を反映する→4

- 1. CD34:CD系統はいずれも細胞膜に存在する。CD34は神経線維腫や隆起性皮膚線維肉腫(DFSP)で陽性となることが知られる

- 2. CK1(サイトケラチン):CKは中間径フィラメントの一つであり細胞質に存在する。AE1/AE3はケラチンを認識する蛋白として、免疫染色で用いられる

- 3. HMB-45:メラノーマの免疫染色で用いられ、細胞質を染める

- 4. Ki-67:細胞休止期以外の核を染色するため細胞増殖マーカーに用いられる。神経内分泌腫瘍のグレード分類や乳癌における治療方針決定に用いられる

- 5. Vimentin:間葉系細胞マーカーとして利用され、線維芽細胞や平滑筋細胞で陽性となる。未分化有棘細胞癌ではケラチンに代わって発現が増加する

CD(cluster of differentiation)は白血球の細胞表面(細胞膜)に存在する分子を分類したもので、CD20はB細胞、CD4はヘルパーT細胞など発現が異なるため、腫瘍細胞の由来を同定するのに利用される

悪性黒色腫 免疫染色 (センチネルリンパ節)

悪性黒色腫(メラノーマ)で主に用いられる免疫染色と陽性部位は以下

| 名称 | 染色部位 |

| HMB-45 | 細胞質 |

| MART-1/Melan-A | 細胞質 |

| S-100 | 核+細胞質 |

| SOX10 | 核 |

| PRAME | 核 |

核で陽性となるSOX10は判別しやすく、悪性黒色腫における感度/特異度も高いため用いられる頻度が増加している

近年はPRAMEも用いられる場合がある

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p49・50

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p48

- 選択肢4の参考:Ki-67とは

- 参考:いむーの 抗体データベース

関連問題

選択問題63:解答 1, 3, 4

Melkersson-Rosenthal症候群の症状を問う問題

肉芽腫性口唇炎・皺襞舌・顔面神経麻痺が3主徴→1, 3, 4

肉芽腫性口唇炎 (Melkersson-Rosenthal症候群)

肉芽腫性口唇炎は口唇が突然腫脹をきたし、組織学的に肉芽腫がみられる疾患

- 肉芽腫性口唇炎

- 皺壁舌 (舌が腫脹し表面の皺壁が著明となる)

- 顔面神経麻痺

の3主徴がみられる場合、Melkersson-Rosenthal症候群と称される(すべて揃うのは10%)

原因不明だが、病巣感染(扁桃炎・う歯)や金属アレルギーの関与、サルコイド反応などが考えられている

- 1・3・4. 皺襞舌・口唇腫脹・顔面神経麻痺:Melkersson-Rosenthal症候群の3主徴。なお顔面神経麻痺はサルコイドーシスで見られることもある(Heerfordt症候群)

- 2. ぶどう膜炎:サルコイドーシスやベーチェット病、Vogt-小柳-原田病で見られる

- 5. 両側肺門リンパ節腫脹(BHL):サルコイドーシス診断基準に含まれる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p349(1・3・4)/344(2・5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p519(1・3・4)/509(2・5)

関連問題

選択問題64:解答 3

高齢男性で顔面露光部に紅斑・丘疹と痂皮がみられ発熱を伴っている

年齢からは非典型的だが、EBER陽性より種痘様水疱症を考える→3

種痘様水疱症と慢性活動性EBウイルス感染症(CAEBV)

種痘様水疱症は幼少期に発症するEBVに関連した光線過敏症

古典型と全身型に大きく分けられる

| 古典型 | 全身型 | |

| 症状 | 皮疹のみ | 発熱や臓器障害を伴う |

| 平均発症年齢 | 9.6歳 | 18.5歳, 成人発症例もある |

| 予後 | 多くは自然寛解 | しばしば悪性リンパ腫や血球貪食症候群を合併し致死的 |

全身型種痘様水疱症はCAEBVとして扱われ、CAEBVは以下の診断基準がある(4項目を満たす必要がある)

- 伝染性単核球症様症状(発熱・リンパ節腫脹・肝脾腫など)が3ヶ月以上持続

- 末梢血または病変組織におけるEBウイルスゲノム量の増加

- T細胞あるいはNK細胞にEBウイルス感染を認める

- 既知の疾患とは異なること

- 1. 伝染性紅斑:パルボウイルスB19感染症であり、頬部紅斑や四肢末端のgloves and socks syndromeが特徴。小児に多くリンパ腫でもない

- 2. 菌状息肉症:進行期には腫瘤をきたす。T細胞リンパ腫のためCD3(+), CD4(+)だが、CD56(-)

- 3. 種痘様水疱症:壊死を伴う丘疹や水疱をきたす。小児で光線過敏症をきたす疾患として有名だが、発熱など全身症状を伴う全身型は成人発症例もある。免疫染色ではEBER(+)が最大の特徴で、CD3やCD56も陽性となる

- 4. リンパ腫様丘疹症:直径1cmまでの鱗屑を付す紅褐色丘疹が多発し、びらんや痂皮を伴う。臨床像は類似するが、免疫染色ではCD30(+)が特徴

- 5. 急性苔癬状痘瘡状粃糠疹(PLEVA*):発熱とともに痂皮や潰瘍を伴う丘疹が多発する。臨床像は類似するが、免疫染色から否定的

*PLEVA = pityriasis lichenoides et varioliformis acuta

疫学的に高齢者で発生しやすいのは2. 菌状息肉症だが、進行すると腫瘤を形成することが多く合致しない。3〜5はいずれも小児に多い疾患とされるが、免疫染色の結果からは種痘様水疱症と考えるのが最も妥当と思われる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p234・476(3)/504(1)/468(2)/476(4)/291(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p798(3)/799(1)/705(2)/711(4)/234・386(5)

- 参考:慢性活動性EBウイルス感染症とその類縁疾患の診療ガイドライン 2016のp8-10, 13, 15-17

関連問題

- 2021 選択39 / 2019 選択34 / 2018 選択22 / 2018 選択78 / 2015 記述1 / 2012 選択18 (CAEBVと種痘様水疱症)

- 2018 選択70 / 2016 選択64 / 2011 選択67 (リンパ腫様丘疹症とCD30)

- 2012 選択79 / 2011 選択58 (PLEVAについて)

高齢発症で稀な症例なので文献報告されているかと思い色々調べたが見つからず。類似例としては78歳女性の報告(Br J Dermatol. 2015 Sep;173(3):801-5.)や、74歳男性の報告(J Dermatol. 2014 Apr;41(4):360-2.)がある

選択問題65:解答 3

Stevens-Johnson症候群(SJS)の原因として、薬剤性以外に感染症(単純ヘルペスウイルス・マイコプラズマ)がある

特に小児SJSの原因は(薬剤性を除くと)マイコプラズマが68.0%(34/50例)で最多という報告がある→3

一方成人では、マイコプラズマ感染症は単純ヘルペスウイルスと同程度となる

なお溶血性連鎖球菌感染症・マイコプラズマ・単純ヘルペスウイルスは多形紅斑の原因にもなり得る

- 参考:小児のStevens-Johnson症候群 - 成人例との比較検討 日皮会誌:115(2), 135-143, 2005 の図2

関連問題

- 2020 選択54 / 2011 選択53 (★同一問題★)

- 2018 選択51(多形紅斑の原因)

選択問題66:解答 3

アミロイド苔癬のアミロイド(ケラチンが前駆物質)が沈着する部位は真皮乳頭層が多い→3

一方結節性皮膚アミロイドーシス(AL 免疫グロブリンL鎖が前駆物質)は真皮〜皮下組織とより深層で沈着がみられる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p316

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p446/445

- 参考:皮膚科セミナリウム 第31回 アミロイドーシス 日皮会誌:117(12), 1927―1933, 2007

関連問題(アミロイドーシス)

- 2021 記述20 / 2009 選択43 (透析アミロイドーシス)

- 2018 選択61 (アミロイド苔癬)

- 2014 選択48 / 2013 選択54 / 2009 選択43 (結節性アミロイドーシス)

2018-61と2014-48の画像を比較するとアミロイド沈着部位の違いがわかりやすい

選択問題67:解答 2

耳下腺膿瘍の切開排膿歴がある男性で、摂食時に顔面の多汗と潮紅をきたしていることから、Frey症候群を考える→2

Frey症候群 (耳介側頭症候群)

続発性局所多汗症の一つ

耳下腺手術などで損傷した耳介側頭神経(顔面神経の枝)が唾液腺内で迷入再生することで発症し、味覚刺激(摂食時)による発汗や潮紅をきたす

治療ではボツリヌス毒素注射が行われる

- 1. Hot flashes:更年期障害でみられる顔面のほてり・のぼせ・発汗などのこと。更年期つまり閉経の前後5年でみられる

- 2. Frey症候群:食事により発汗や潮紅をきたすのが特徴

- 3. Ross症候群:片側性 or 両側分節性の無汗症・腱反射消失・Adie緊張性瞳孔※を3主徴とする症候群。代償性に多汗を伴う場合もある

- 4・5. Hay-Weells症候群/Rapp-Hodgkin症候群:p63遺伝子変異が原因となる眼瞼癒着-外胚葉異形成-口唇口蓋裂(AEC)症候群と同一スペクトラムの疾患。先天性疾患であり、"無汗性"外胚葉形成不全症をきたす

※Adie瞳孔:瞳孔散大と対光反射の減弱/消失がみられ、輻輳反射が緩徐となる

選択肢2以外は食事との関連がないことから否定的と考えられる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p361(2)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p772(2)/774(3)/501(5)

- 選択肢1の参考:産婦人科診療ガイドライン -婦人科外来編2020のp180

- 選択肢4の参考:Gene review TP63関連疾患

関連問題

選択問題68:解答 5

皮膚筋炎患者で見られた皮疹

手掌側(関節背面)でPIP/DIP関節付近に紅斑や落屑がみられ、"逆"ゴットロン徴候を考える

抗MDA5抗体陽性例でみられやすい所見→5

- 参考文献より引用, 手掌側の逆ゴットロン徴候。抗MDA5抗体陽性例で多い

- 参考文献より引用, 手背側で見られるゴットロン丘疹。こちらは皮膚筋炎全般で見られ診断基準にも含まれる

皮膚筋炎は自己抗体により臨床症状が異なる

-

-

皮膚筋炎 自己抗体と臨床症状 まとめ

続きを見る

- 1. 抗Jo-1抗体:抗ARS*抗体の一つで、皮膚症状としては機械工の手(mechanic's hands)と呼ばれる2指橈側と1指尺側の側面に見られる角化性紅斑が特徴。臨床症状としては慢性進行性間質性肺炎を合併しやすい

- 2. 抗Mi-2抗体:古典的皮膚筋炎とされ定型的な皮疹が見られる。筋炎症状が強めだが内蔵合併症は少なく予後良好

- 3. 抗NXP-2抗体:小児皮膚筋炎で多くみられ、皮下や筋肉内の石灰化を伴うことが特徴。成人では悪性腫瘍を合併しやすい

- 4. 抗TIF1γ抗体:皮膚症状が広範囲でびらん・潰瘍化するなど激しい。成人では50〜70%に悪性腫瘍を合併し、嚥下障害も生じやすい

- 5. 抗MDA5抗体:皮膚症状では逆ゴットロン徴候や皮膚潰瘍、耳介対輪・耳輪紫紅色紅斑が特徴。急速進行性間質性肺炎を合併しやすい

*ARS = アミノアシルtRNA合成酵素

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p205-208

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p412(2・3・4・5)/418(1)

- 参考:新・皮膚科セミナリウム 皮膚筋炎 日皮会誌:133(9), 2135-2141, 2023

- 参考:新・皮膚科セミナリウム 筋炎特異抗体別サブグループ分類による皮膚筋炎の診断・治療方針のパラダイムシフト 日皮会誌:130(12), 2535-2541, 2020

- 参考・図引用:Inverse Gottron's Sign in a Patient with Dermatomyositis Intern Med 62(22), 3427-3428, 2023

関連問題

皮膚筋炎の自己抗体と症状を問う出題は他にも複数あり(とくにTIF1-γやARS)、詳細は上記カード内の記事を参照

選択問題69:解答 3

Wood灯の波長を問う問題

365nmのUVA→3

Wood灯と反応蛍光色

照射することで、一部の皮膚疾患で蛍光を発するため診断に用いられる

| 疾患 | 蛍光色 |

| 癜風 | 黄橙色 |

| 紅色陰癬 | サンゴ赤色 |

| ポルフィリン症 | 紅色 |

| 頭部白癬 | 黄緑色〜青緑色 |

- 1. 280nm:UVCとUVBの境界に該当する。大部分がオゾン層で吸収される

- 2. 310nm:UVBに該当し、とくにエキシマランプ(308±2nm)やナローバンドUVB(311±2nm)など治療効果の高い波長

- 3. 365nm:UVAに該当し、Wood灯で用いられる波長

- 4・5. 480nm・525nm:>400nmは紫外線ではなく可視光線に該当する。480nmは青色、525nmは緑色

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p86-87(3)/107

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p106(3)/273

関連問題

選択問題70:解答 2

疾患関連分子による先天性疾患と自己免疫疾患を問う出題

後天性表皮水疱症は7型コラーゲンが原因となり、先天異常で栄養障害型表皮水疱症をきたす→2

| 原因分子 | 自己免疫異常 | 遺伝性疾患 |

| Ⅶ型コラーゲン | 後天性表皮水疱症 | 栄養障害型表皮水疱症 |

| ⅩⅦ型コラーゲン(BP180) | 水疱性類天疱瘡 | 接合部型表皮水疱症 |

| Ⅱ型コラーゲン | 再発性多発軟骨炎 | 軟骨無発生症 |

-

-

先天性表皮水疱症の病型と原因蛋白・遺伝形式まとめ

続きを見る

- 1. Ⅰ型ケラチンの先天異常により表皮融解性魚鱗癬をきたす。組織での顆粒変性が特徴

- 2. 7型コラーゲンは先天異常で栄養障害型表皮水疱症を、自己抗体が生じることで後天性表皮水疱症をきたす

- 3. ステロイドサルファターゼをコードするSTS遺伝子変異でX連鎖性魚鱗癬をきたす。四肢伸側優位な尋常性魚鱗癬より症状が強い

- 4. プレクチンの先天異常により、幽門閉鎖や筋ジストロフィー合併の単純型表皮水疱症をきたす

- 5. 関節型Ehlers-Danlos症候群(Ⅲ型)はCHST14遺伝子変異やテネイシンX(TNXB)変異が原因となる。血管型はⅢ型コラーゲン変異が、古典型はⅠ/Ⅴ型コラーゲン変異が原因(いずれも真皮に存在する)

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p243・260(2)/273(1)/270(3)/239(4)/351(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p323・330(2)/345(1)/344(3)/328(4)/494(5)

関連問題

- 2020 選択57 (★ほぼ同一問題★)

表皮水疱症の原因分子については頻出, 上記カード内の記事も参照

選択問題71:解答 4

真菌検査の中で形態からの菌種同定に適するのはスライド培養(スライドカルチャー)→4

- 1. 病理検査:真菌はPAS染色やグロコット染色で陽性となる(スポロトリコーシスなど)が、菌種同定は難しい

- 2. 培地培養:コロニーを培養し肉眼的所見で判定する方法。ある程度は同定可能(黒ければ黒色真菌、白ければカンジダなど)だが、細かな診断は難しい

- 3. 皮内反応:スポロトリコーシスではスポロトリキン皮内反応※が行われることがある

- 4. スライド培養:スライドガラスを用いて培養したものを顕微鏡で確認する方法。菌糸や大分生子などから細かな菌種同定が行える(Microsporum canisの大分生子、スポロトリコーシスの菌糸と花弁状胞子など)

- 5. 直接鏡検(KOH):白癬だと菌糸が多くカンジダでは胞子や隔壁を有しない仮性菌糸が、黒色分芽菌症ではsclerotic cellが見られる場合がある(2011-57)。一方スポロトリコーシスでは一般に検出されない

※結核におけるBCG反応と同様に接種後48時間経ってから判定する

選択肢2や5もある程度菌種が判明する場合はあるが、最も詳細な検査はスライド培養のためこれを正解と考えた

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p40(1)/541(3)/532・537・543(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p47・886(1)/885(2・4)/886(3)/883(5)

- 参考:金沢医科大学皮膚科学講座 皮膚科医のための真菌講習会テキストのp7-9

関連問題

- 2022 選択26 / 2012 選択85 (真菌の特殊染色)

- 2021 選択37 / 2018 選択25 / 2014 選択19 (スポロトリコーシスのスライド培養)

- 2009 記述8 (M. canisのスライド培養)

選択問題72:解答 2

中高年女性で数ヶ月前〜大腿部に線状配列する角化性丘疹がみられる。組織学的には表皮真皮境界部の炎症(液状変性)が見られることから、Lichen planus striatus(線状扁平苔癬)を考える→2

境界部皮膚炎 (interface dermatitis)

炎症は組織学的に表皮か表皮基底膜〜真皮(境界部)かに分類される

| 炎症部位 | 特徴的所見 | 代表疾患 |

| 表皮 | 海綿状態 | 急性湿疹 |

| Gibertバラ色粃糠疹 | ||

| 表皮基底膜〜真皮(境界部) | 液状変性 | 扁平苔癬 |

| 薬疹(多形紅斑・固定薬疹) | ||

| エリテマトーデス・皮膚筋炎 |

境界部皮膚炎をきたす疾患の代表が扁平苔癬のため、境界部皮膚炎は苔癬様反応(lichenoid reaction)や苔癬型組織反応・苔癬様皮膚炎などと呼ばれることがある

外部からの刺激が原因の場合(ex 接触皮膚炎)は体表近くの表皮で炎症所見が強く、体内のものに対する反応が原因の場合(ex 血中に取り込まれた薬剤→薬疹, 自己組織→抗原病)は毛細血管のある境界部で炎症所見が強くなる、と考えると理解しやすい

- 1. lichen striatus(線状苔癬):小児に好発しBlaschko線に沿って線状配列する。組織では(境界部皮膚炎も見られるが)表皮の非特異的炎症所見(海綿状態)がみられる

- 2. lichen planus striatus:扁平苔癬(lichen planus)の亜型で神経走行に一致して線状〜帯状に配列する

- 3. linear psoriasis:幼児期〜学童期に発症し、Blaschko線に沿ってみられる乾癬。組織では不全角化や顆粒層消失など通常の乾癬と同様の所見がみられる

- 4. linear porokeratosis(線状汗孔角化症):出生時〜幼少期にかけてBlaschko線に沿って線状に配列する角化性丘疹がみられる。組織ではcornoid lamellaと呼ばれる不全角化細胞の円柱が特徴

- <5. ILVEN*(炎症性疣贅状表皮母斑):線状配列する表皮母斑の中で幼小期から発症し女児の下腿に好発、そう痒や湿疹様変化を伴うもの。組織ではverrucousの通り尋常性疣贅様の乳頭腫症などが見られる

*ILVEN = inflammatory linear verrucous spidermal nevus

組織学的には境界部皮膚炎が強いことから線状苔癬ないし線状扁平苔癬が想定され、成人発症であることから線状扁平苔癬が妥当と考えられる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p291(2)/293(1)/408(4)/385(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p390(2)/393(1)/360(4)/549(5)

- 選択肢3の参考:Superimposed linear psoriasis 臨床皮膚科70(5増), p57-60, 2016

関連問題

選択問題73:解答 3

高齢男性の陰嚢部に紅色腫瘤がみられ、組織では泡沫細胞(脂質を貪食した組織球)が見られることから疣状黄色腫(verruciform xanthoma)の診断→3

疣状黄色腫

口腔内や口唇、外陰部に好発する黄色〜赤色調の有茎性結節をきたす疾患で、血中脂質は正常値

発疹性黄色腫は高TG血症と、その他(眼瞼・腱・結節性など)は高LDL血症と関連する

ダーモスコピーでは乳頭状部分が白色の縁で囲まれ、Glomerular vessels(糸球体状血管)やヘアピン状血管が見られる。黄色斑も特徴

- 1. エクリン汗孔腫(eccrine poroma):足底(2/3)や手掌に好発する暗赤色の有形成結節で、組織では腫瘍細胞(poroid cell)の増殖巣と小管腔(クチクラ細胞)がみられる。ダーモスコピーでは疣状黄色腫と同様にGlomerular vessels(糸球体状)やヘアピン状など血管構造がみられる

- 2. 懸垂性線維腫(fibroma pendulum):頚部や腋窩・鼡径に好発する軟性線維腫の亜型で、巨大になって皮膚面から垂れ下がるようになったもの。組織では膠原線維の増生が主体

- 3. 疣状黄色腫:外陰部に好発する紅色結節で、泡沫細胞が特徴

- 4. 尖圭コンジローマ(condyloma acuminatum):HPV-6/11が原因の性感染症で、外陰部に疣状結節をきたす。組織では空胞細胞(コイロサイトーシス)が特徴

- 5. 毛細血管拡張性肉芽腫(granuloma telangiectaticum):外傷などが誘因となる血管腫の一種で、成人では体幹や四肢に好発する。組織では毛細血管の増生や内皮細胞の増殖がみられる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p323(3)/414(1)/431(2)/496(4)/424(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p466(3)/616(1)/659(2)/807(4)/682(5)

- ダーモスコピーの参考:Characteristic dermoscopic features of verruciform xanthoma: Report of three cases J Dermatol. 2015 Nov;42(11):1103-4.

関連問題

- 2020 記述14 / 2014年 記述5 (★ほぼ同一問題★)

- 2022 選択62 / 2019 選択80 / 2018 選択76 / 2016 選択72 / 2015 記述6 (エクリン汗孔腫の病理とダーモスコピー所見)

選択問題74:解答 4

RASopathyに関する出題

RASopathy

細胞の増殖や分化に重要なRAS/MAPKシグナル伝達経路で、生殖細胞変異(germline mutation)が起こることで生じる疾患群

下記のような疾患が該当し、カフェオレ斑や頭蓋骨・皮膚形成異常・精神発達遅滞など共通の症状を持つ

| RASopathyに含まれる疾患 |

| 神経線維腫症1型(NF1) |

| Noonan症候群/LEOPARD症候群 |

| Legius症候群 |

| Costello症候群 |

| cardio-facio-cutaneous症候群 |

- 1. NF1は出生早期からカフェオレ斑が見られ、成長に伴い神経線維腫を生じる。Blau症候群はNOD2遺伝子変異が原因(AD)となり、若年性サルコイドーシスとも呼ばれる(自己炎症性疾患の一つ)

- 2. 色素性乾皮症は光線過敏症をきたす高発癌疾患(AR)。Cowden症候群はPTEN遺伝子変異が原因(AD)となり悪性腫瘍を合併しやすく、皮膚では外毛根鞘腫が特徴

- 3. Meleda病はSLURP1遺伝子変異が原因(AR)となる掌蹠角化症で、掌蹠を越える皮疹(transgrediens)が特徴。Turner症候群は45, XOなど性染色体異常をきたす疾患で、低身長や性腺異型性・心疾患(大動脈縮窄症)がみられる

- 4. Legius症候群はNF1類似のカフェオレ斑が多発する。Noonan症候群はLEOPARD症候群の亜型で、低身長や先天性心疾患をきたす(LEOPARD症候群でみられる多発性黒子や難聴を欠く)

- 5. McCune-Albright症候群はGNAS1遺伝子変異が原因(AD)で、カフェオレ斑や思春期早発症をきたす。Werner症候群はWRN遺伝子変異が原因(AR)の早老症で、足底の胼胝や難治性潰瘍・強皮症様皮膚・特徴的な嗄声(high pitched voice)等が特徴

*AD = 常染色体優性(顕性遺伝), AR = 常染色体劣性(潜性)遺伝

選択肢1(NF1のみ)と4(両方)以外はRASopathyに含まれない。McCune-Albrightは(RASopathyで見られやすい)カフェオレ斑が症状の一つで、Turner症候群はNoonan症候群類似の症状をきたすがいずれも含まれないことに注意

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p402/391・218(1)/234・411(2)/278(3)/389・402(4)/389・340(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p590/570・522(1)/279・587(2)/354(3)/591・574(4)/497・574(5)

- 参考文献:RASopathy関連色素異常 臨皮62(5増), 16-20, 2018

- 選択肢3の参考:小児特定慢性疾病情報センター Turner症候群

関連問題

- 2019 選択65 (RASopathyに含まれる疾患)

- 2021 選択68(LEOPARD症候群の症状)

- 2017 選択49(カフェオレ斑がみられる疾患)

選択問題75:解答 3

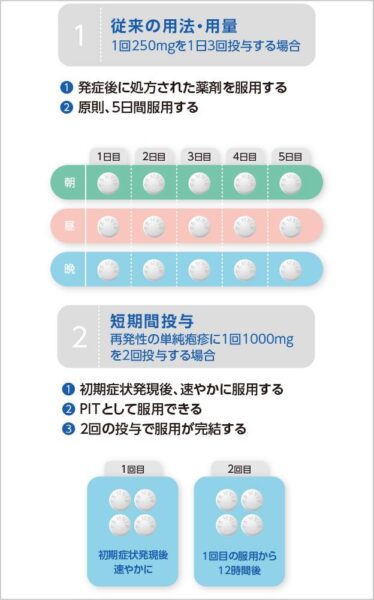

再発性単純ヘルペスにおけるファムシクロビルPIT療法に関する出題

2回目の内服は1回目から12時間後に行う→3

ファムシクロビル PIT療法

対象:再発性単純ヘルペス(口唇・性器)で条件を満たしたもの

- 再発頻度が概ね年3回以上

- 再発の初期症状(患部の違和感・灼熱感・搔痒感など)を正確に判断可能

- 再発分の処方は1回のみ

PIT = patient initiated therapyの名前どおり、「薬をあらかじめ処方しておいて患者判断で服用開始する」ことが特徴

参考サイトより引用

用法用量は1,000mg ×2回で終了(one-day treatmentとも呼ばれる)

初回服用は初期症状(患部の違和感・灼熱感・搔痒感など)出現後6時間以内に行い、2回目はその12時間後*に服用する

*6〜18時間までは許容

なおアメナリーフ®も2023/2よりPIT療法が可能となっている。詳細は下記にまとめた

-

-

単純ヘルペス 帯状疱疹 抗ウイルス薬まとめ

続きを見る

- 1. 処方回数は2回分(初期症状発現後すぐ, 12時間後)となる

- 2. 1回目の内服は初期症状出現後速やかに行う(ウイルス増殖を抑えるため、早く内服するほうが効果が高い)

- 3. 2回目の内服は1回目の12時間後が原則。睡眠の都合などもあり、6〜18時間後までは許容可能とされる

- 4. 再発頻度は概ね"年3回以上"が目安となっている。バラシクロビルによる再発抑制療法(性器ヘルペス)では概ね年6回以上の再発が目安

- 5. 次回再発時のための薬は、湿気を避けるためアルミ袋に入れて保存する

関連問題

ヘルペスに対する抗ウイルス薬についての問題は他にもあり、上記カード内の記事も参照

選択問題76:解答 3

高齢男性の踵に見られた病変で、メラノサイトを伴う腫瘍胞巣が見られることからメラノーマの診断

TumorThicknessが3.4mmかつ潰瘍がない場合、pT3aに該当する→3

メラノーマ(悪性黒色腫) TNM分類

多くの腫瘍と異なり、Tが腫瘍深達度(TT:tumor thickness※)で決定されることが特徴。潰瘍があるとa、ないとbになる

※tumor thickness:顆粒層上層〜腫瘍最深部までの距離, 潰瘍がある場合は潰瘍底から測定

| T分類 | 状態 | |

| pTis | in situ(表皮内) | |

| pT1 | TT≦1.0mm | 1a:潰瘍なし and TT≦0.8mm |

| 1b:潰瘍あり or TT>0.8mm | ||

| pT2 | 1.1mm<TT≦2.0mm | 2a:潰瘍なし |

| 2b:潰瘍あり | ||

| pT3 | 2.1mm<TT≦4.0mm | 3a:潰瘍なし |

| 3b:潰瘍あり | ||

| pT4 | 4.0mm<TT | 4a:潰瘍なし |

| 4b:潰瘍あり |

pTisやpT1aまではセンチネルリンパ節転移率が低く、推奨されていない

| N分類 | ||

| N0 | 所属リンパ節転移なし | |

| N1 | 1個のリンパ節転移 | 1a:顕微鏡的転移 |

| 1b:臨床的転移 | ||

| 1c:所属リンパ節転移を伴わない衛星転移 or in-transit転移 | ||

| N2 | 2 or 3個のリンパ節転移 | 2a:顕微鏡的転移 |

| 2b:臨床的転移 | ||

| 2c:所属リンパ節転移1個を伴う衛星転移 or in-transit転移 | ||

| N3 | 4個以上のリンパ節転移 または 互いに癒着した領域リンパ節転移 または 2個以上の領域リンパ節転移を伴う衛星転移 or in-transit転移 |

3a:顕微鏡的転移 |

| 3b:臨床的転移 | ||

| 3c:所属リンパ節転移2個以上を伴う衛星転移 or in-transit転移 |

- 顕微鏡的転移 : 臨床的には明らかではないが、センチネルリンパ節生検やリンパ節郭清で明らかとなる転移

- 衛星転移:原発腫瘍から2cm以内の腫瘍胞巣または腫瘍結節

- in-transit転移:原発腫瘍から2cmを超えた皮膚または皮下組織転移で領域リンパ節を超えないもの

| M分類 | 遠隔転移の部位 | 血清LDH値 |

| M0 | 遠隔転移なし | 0:正常 1:高値 |

| M1a | 遠隔の皮膚, 皮下またはリンパ節転移 | |

| M1b | 肺 | |

| M1c | 中枢神経系以外への転移 | |

| M1d | 中枢神経転移 |

| 病理学的ステージ | T | N | M |

| ⅠA | pT1a | N0 | M0 |

| ⅠB | pT1b | ||

| pT2a | |||

| ⅡA | pT2b | ||

| pT3a | |||

| ⅡB | pT3b | ||

| pT4a | |||

| ⅡC | pT4b | ||

| ⅢA | pT1a, pT1b, pT2a | N1a N2a |

|

| ⅢB | pT1a, pT1b, pT2a | N1b, N1c N2b |

|

| pT2b, pT3a | N1 N2a, N2b |

||

| ⅢC | pT1a-T3a | N2c, N3a/b/c | |

| pT3b/pT4a | N1-3 | ||

| pT4b | N1a-N2c | ||

| Ⅳ | anyT | anyN | M1 |

- 1. pT2a:TTが1.1〜2.0mmかつ潰瘍がない場合

- 2. pT2b:TTが1.1〜2.0mmかつ潰瘍がある場合

- 3. pT3a:TTが2.1〜4.0mmかつ潰瘍がない場合

- 4. pT3b:TTが2.1〜4.0mmかつ潰瘍がある場合

- 5. pT4a:TT>4.0mmかつ潰瘍がない場合

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p481

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p724

- 参考:皮膚悪性腫瘍ガイドライン第3版 メラノーマ診療ガイドライン2019 日皮会誌:129(9), 1759-1843, 2019

関連問題

選択問題77:解答 1, 2, 4

SLEの新規治療薬であるベンリスタ®(ベリムマブ)およびサフネロー®(アニフロルマブ)に関する出題

- 1・2. ベリムマブはBリンパ球刺激因子(BlyS)に対する抗体製剤

- 2. 両薬剤とも抗核抗体や抗ds-DNA抗体等の自己抗体が陽性であることが投与条件となる

- 3. アニフロルマブはⅠ型インターフェロン(IFN)の"受容体に対する"抗体製剤

- 4. 重大な副作用である重篤な感染症はベリムマブで19.6%、サフネローで1.7%に報告されている

- 5. 両薬剤とも臨床試験において、重症のループス腎炎や中枢神経ループスを有するSLE患者に対する有効性及び安全性は検討されていない

- 参考:各種添付文書

本問は正答率12.7%とかなり低い数値であったとのこと(JDA Letter No.59 2024年4月号より)

選択問題78:解答 1, 4, 5

学校感染症における出席停止期間について問う問題

詳しくは下記にまとめた

-

-

感染症の出席停止期間 学校保健安全法 【プールの可否】

続きを見る

- 1. 風疹:すべての発疹が消失するまで出席停止

- 2. 伝染性紅斑:頬部皮疹が出現した時点で感染性はない。発熱や関節痛等がなく、全身状態が良ければ登校可能

- 3. 麻疹:解熱後3日を経過するまで出席停止。空気感染し、感染力(基本再生産数)も非常に強い

- 4. 結核:医師が感染のおそれがないと認めるまで出席停止

- 5. 水痘:すべての発疹が痂皮化するまで出席停止。こちらも空気感染する疾患

関連問題

近年は1題/年程度は出題されている。詳細は上記カード内の記事参照

選択問題79:解答 2, 4

抗ヒスタミン薬(H1受容体拮抗薬)の中で三環系に分類されるのはルパタジンおよびデスロラタジン→2, 4

抗ヒスタミン薬 構造式

抗ヒスタミン薬(H1受容体拮抗薬)は構造式によって大きく三環系構造とピペラジン・ピペリジン構造の2系統に分けられる

| 抗ヒスタミン薬 構造式 | 一般名 | 商品名 |

| 三環系 | ケトチフェン | ザジテン® |

| アゼラスチン | アゼプチン® | |

| エピナスチン | アレジオン® | |

| オロパタジン | アレロック® | |

| ロラタジン | クラリチン® | |

| デスロラタジン | デザレックス® | |

| ルパタジン | ルパフィン® | |

| ピペラジン・ピペリジン系 | オキサトミド | セルテクト® |

| エバスチン | エバステル® | |

| セチリジン | ジルテック® | |

| レボセチリジン | ザイザル® | |

| ベポタスチンべシル | タリオン® | |

| フェキソフェナジン | アレグラ® | |

| ビラスチン | ビラノア® |

片方の系統で効果不十分な場合、同系統よりは別系統に変更するほうが効果が得られやすいとされる(ピペラジンとピペリジンは大差ないので同系統として扱われることが多い)

- 1. ビラスチン※:ピペリジン骨格, 空腹時投与の抗ヒスタミン薬

- 2. ルパタジン:三環系骨格

- 3. レボセチリジン:ピペラジン骨格, 6ヶ月〜の乳児から投与可能な抗ヒスタミン薬

- 4. デスロラタジン※:三環系骨格

- 5. フェキソフェナジン※:ピペリジン骨格, こちらも6ヶ月〜の乳児から投与可能。また添付文書に腎障害・肝障害の双方に関する注意記載がない薬剤でもある

※ビラスチン・デスロラタジン・フェキソフェナジンに加えてロラタジンの4種類が、自動車運転の注意に関する記載(内服後は自動車運転に従事させないなど)がない抗ヒスタミン薬となっている

- 参考:管理薬剤師.com TOP>抗アレルギー薬>抗ヒスタミン薬の種類

- 参考:抗ヒスタミン薬をどう使うか MB Derma, 276, 31-37, 2018

関連問題

抗ヒスタミン薬の構造については添付文書やガイドライン等でも記載がないので、マニアックスすぎでは?と試験場で思った一問(過去問の年齢や腎障害についてはアトピー性皮膚炎ガイドラインの表に記載がある)

抗ヒスタミン薬については年齢に始まり、妊婦可否や運転是非などhihunaika先生の下記記事でまとまっているので要参照

2019年度皮膚科専門医試験 第30問 第二世代抗ヒスタミン薬の投与可能時期【禁忌、妊婦・授乳婦、肝腎機能障害、運転上の注意も解説】 | 皮膚科の経済学

選択問題80:解答 3

Notalgia paresthetica(背部錯感覚症)に関する問題

背部で皮膚そう痒感を伴う→3

notalgia paresthetica (背部錯感覚症)

背部脊髄神経後根支配領域のTh2-Th6に一致する皮膚領域で、皮膚のそう痒を主訴としてきたす疾患

掻爬による二次性の湿疹変化をきたすことはあるが、通常は皮疹を伴わない

- 原因:Th2〜6の脊髄神経後根枝は僧帽筋を貫いて上行しており、僧帽筋による神経圧迫が原因と考えられている※

- 治療:ステロイド外用薬は無効で、カプサイシンクリーム外用やガバペンチン、選択的κオピオイド受容体作動薬difelikefailnの内服が有効という報告がある

※通常の末梢神経症状でみられるしびれや痛みは目立たない事が多い

- 1・2・4. 僧帽筋がTh2-6を圧迫するため、背部で片側性に生じる

- 3. 症状は病変部に限局したそう痒感が主体

- 5. Meralgia parethetica(知覚異常性大腿痛)は類似の機序で外側大腿皮神経が傷害されて生じる。こちらは痛みが主症状

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p138 表8.2(3)

- 参考:Notalgia Parestheticaの1例 皮膚臨床 42(5), 769-71, 2000

- 参考:日経メディカル 繰り返す上背部のかゆみ (要会員登録)

- 参考:皮膚瘙痒症診療ガイドライン2020 日皮会誌:130(7), 1589-1606, 2020のp1600, 1604

選択問題81:解答 5

手掌や足底嚢腫(粉瘤)の発症要因としては、HPV-57/60感染が原因としてしられる→5

HPVと皮膚疾患については下記参照

-

-

HPV(ヒトパピローマウイルス) 型と関連疾患 まとめ

続きを見る

足底粉瘤の原因としては外傷とHPV感染が並列で記載されていることが多い。本例でも外傷を否定することは難しいように思われるが、図25bでコイロサイトーシスが見られることからHPV感染がより妥当であると考えた

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p417(2・3・4・5)/22・418(1)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p602(2・4・5)/601(3)/16・611(1)

関連問題

選択問題82:解答 4

眼皮膚白皮症(OCA)に関する出題

- 著しい光線過敏症から皮膚悪性腫瘍を合併しやすい

- 生下時から皮膚や髪・眼の色素が減少ないし消失し、羞明や眼振も多くの場合見られる(ある程度色素の産生があると見過ごされるケースもある)

- OCAは現在、指定難病や小児慢性特定疾病に含まれている※

- Hermansky-Pudlak症候群(HPS)は中高年以降に肉芽腫性大腸炎・進行性の肺線維症を合併し予後不良。血小板機能障害による出血傾向もみられる

- Chédiak-Higashi症候群は好中球機能障害による免疫不全を合併する。肺線維症の合併が特徴なOCAはHPS

※OCAは2014年までの旧特定疾患(56疾患)には含まれていなかった

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p302-304(1・2・5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p539-541(1・2・5)

- 参考:眼皮膚白皮症診療ガイドライン 日皮会誌:124(10), 1897-1911, 2014のp1900(2)/1901(4)/1902(5)

- 選択肢3の参考:難病情報センター 眼皮膚白皮症, 小児慢性特定疾病情報センター 眼皮膚白皮症

関連問題

選択問題83:解答 1, 5

保険適用について問う出題

- 1. 円形脱毛症に対する光線療法(ナローバンドUVB)は2020年4月より保険適用となっている※。なおダーモスコピー検査も2022年〜円形脱毛症が対象疾患となった

- 2. Qスイッチアレキサンドライトレーザーは太田母斑・異所性蒙古斑・外傷性色素沈着症等に対して算定可能だが、扁平母斑は算定出来ない。ルビーレーザーは扁平母斑も算定可能

- 3. トラフェルミン(フィブラスト®スプレー)は投与部位に悪性腫瘍のある患者の投与は禁忌となっている

- 4. 蕁麻疹に対して抗ヒスタミン薬通常量投与で効果が得られない場合、倍量投与を行うことがある。ただしビラスチン(ビラノア®)では増量は認められていない*

- 5. ベーチェット病の口腔内潰瘍(局所療法で効果不十分なもの)に対してアプレミラスト(オテズラ®)内服が保険適用となっている。2017/3発売で尋常性乾癬と関節症性乾癬に保険適用だったが、2019/9に追加された

※円形脱毛症で現在最新のガイドラインは2017年版なので、保険適用外と記載されている点に注意

*第2世代抗ヒスタミン薬の中でビラスチン(ビラノア®)およびデスロラタジン(デザレックス®)は成人での倍量投与が認められていない(添付文書の用法・用量欄に"症状により適宜増減する"という記載がない)

皮膚科光線療法 保険適用疾患

- 乾癬

- 類乾癬

- 掌蹠膿疱症

- 菌状息肉症

- 悪性リンパ腫

- 慢性苔癬状粃糠疹

- 尋常性白斑

- アトピー性皮膚炎

- 円形脱毛症 (2020年より追加)

保険点数は下記

- 通常のUVAやUVB:150点

- ナローバンドUVB(311±2nm)やエキシマライト(308±2nm):340点

ベーチェット病と生物学的製剤

ベーチェット病の各症状に対し、生物学的製剤を含めた治療薬が用いられる

| 一般名 | 製品名 | |

| 眼病変(ぶどう膜炎) | インフリキシマブ | レミケード® |

| アダリムマブ | ヒュミラ® | |

| 腸管型 | インフリキシマブ | レミケード® |

| アダリムマブ | ヒュミラ® | |

| 神経型・血管型 | インフリキシマブ | レミケード® |

| 口腔内潰瘍 | アプレミラスト | オテズラ® |

- 選択肢1の参考:J054 皮膚科光線療法の通知(6)

- 選択肢2の参考:J054-2 皮膚レーザー照射療法の通知(9)

- その他選択肢の参考:各種添付文書

関連問題

選択問題84:解答 5

中高年女性で乳房部に紅斑をきたしている

組織では表皮の変化は乏しく、真皮〜皮下組織にかけてN/C比の高い細胞が胞巣状に増殖していることから乳癌皮膚転移を考える→5

- 1. 丹毒:A群レンサ球菌による感染症で、顔面に好発する。組織では真皮〜皮下組織の好中球浸潤が特徴。皮下脂肪織中心の炎症が蜂窩織炎

- 2. Paget病:組織では(乳房外Paget病と類似の)明るい胞体を有する腫瘍細胞が見られる。腫瘍細胞は表皮を中心に見られ、進行すると真皮方向へ浸潤する

- 3. 帯状疱疹:初期には紅斑が見られるが、やがて水疱形成をきたす。組織ではballon cellと呼ばれる巨細胞が特徴

- 4. 接触皮膚炎:原因物質に一致した境界明瞭な紅斑をきたす。急性病変の組織では表皮海綿状態が特徴で、真皮の変化は通常見られない

- 5. 乳癌皮膚転移(丹毒様癌):乳癌皮膚転移では熱感や疼痛を伴い丹毒様の臨床像をとることがある。組織では血管やリンパ管のある真皮〜皮下組織中心に病変が見られるが、皮膚原発腫瘍でなければ表皮の変化は乏しい

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p466(5)/516(1)/455(2)/492(3)/43・116(4)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p656(5)/62・837(1)/648(2)/795(3)/145(4)

関連問題

選択問題85:解答 1, 3, 4

血栓が病態に関与する疾患を問う問題

リベド血管症や抗リン脂質抗体症候群、クリオグロブリン血症Ⅰ型が該当する→1, 3, 4

クリオグロブリン血症

4℃で沈殿・37℃で溶解する性質を持った異常免疫グロブリンが生じる疾患

免疫グロブリン(Ig)のクローナリティで分類され、背景にIg増殖をきたす原疾患が存在する場合が多い

| 免疫グロブリン | 原疾患 | 病態 | |

| Ⅰ型 | 単クローン性IgM/IgG | 多発性骨髄腫 | 微小血栓 |

| Waldenstromマクログロブリン血症 | |||

| Ⅱ型 | 単クローン性IgM + 多クローン性IgG |

C型肝炎 | 免疫複合体性血管炎 |

| 関節リウマチ | |||

| Ⅲ型 | 多クローン性Ig (IgM or IgG) |

膠原病 (SLE・Sjögren症候群等) |

免疫複合体性血管炎 |

| 感染症 (ウイルス性肝炎・伝染性単核球症) |

- 単クローン型=腫瘍性増殖 (ex. 多発性骨髄腫)

- 多クローン型=反応性増殖 (ex. 炎症性疾患)

→Ⅰ型とⅡ・Ⅲ型は原疾患が大きく異なるが、II型とIII型の間の違いは小さい(臨床症状も原疾患も重複する)

- 1. リベド血管症※:微小血栓が多く認められるが、壊死性血管炎は見られない。潰瘍治癒後に白色瘢痕(artophie blanche)を生じる

- 2. IgA血管炎:主に下腿で浸潤をふれる紫斑が出現し、組織では白血球破砕性血管炎が特徴。免疫複合体関連血管炎であり、蛍光抗体法で血管壁周囲のIgA沈着がみられる

- 3. 抗リン脂質抗体症候群:ループスアンチコアグラント等が検出され、習慣流産や血栓症(脳梗塞など)をきたす。皮膚症状ではリベドがみられる

- 4. クリオグロブリン血症Ⅰ型:臨床症状は血栓症状が主体となる。原因疾患としては多発性骨髄腫など

- 5. クリオグロブリン血症Ⅱ型・Ⅲ型:こちらは血管炎所見が主体となる。原因疾患としてはC型肝炎が有名

※リベド血管症は以前リベド血管炎と呼ばれていたが、血管炎に乏しいため近年はリベド血管"症"と呼ばれることが多い

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p188(1)/165(2)/210(3)/182(4・5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p232(1)/212(2)/440(3)/448(4・5)

- 参考:血管炎・血管障害診療ガイドライン 2016年改訂版 日皮会誌:127(3), 299-415, 2017のp381-384(1)/332(2)/384(3)/331・369(4・5)

関連問題

- 2023 選択33 / 2017 選択40 / 2011 選択38 (IgA血管炎について)

- 2018 記述4 / 2013 選択66 (リベド血管症について)

- 2015 選択51 / 2012 選択74 (クリオグロブリン血症について)

- 2010 選択36 / 2009 選択77 (抗リン脂質抗体症候群について)

選択問題86:解答 2

若年男性が倦怠感をきたしており、頬部に環状紅斑が見られることからシェーグレン症候群(SjS)を疑う

合併症としてT細胞リンパ腫は一般的ではない→2

- 1. う歯:唾液分泌低下によるう歯や、涙液分泌低下によるドライアイをきたす

- 2. リンパ腫:SjSでは"B細胞性"リンパ腫を合併しやすい

- 3. 抗La/SS-B抗体:SjSで特異度の高い自己抗体で、診断基準にも含まれる。抗Ro/SS-A抗体もみられこちらは感度が高い

- 4. 補体低下:診断基準には含まれないが、SjSの症状として見られることがあり重症度分類(ESSDAI)の項目に含まれる。SLEの活動性を反映する指標としても有名(SjSはSLEに合併することがある:二次性SjS)

- 5. SjSでは高ガンマグロブリン血症とそれに伴う下腿紫斑(皮膚血管炎)をきたす。組織ではleukocytoclastic vasculitisが見られる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p211(1・2・3・5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p436(1・2・3・5)

- 選択肢4の参考:難病情報センター シェーグレン症候群

選択肢4補体の低下はあまり記載されていないが、リンパ腫については"B細胞性"と記載されていることが多くT細胞性という記載はない。よってこちらが相対的に誤り選択肢と考えた。また本例では(微妙だが)鼻背部に紅斑がみられ、SLEに伴う二次性SjSのようにも思える

関連問題

選択問題87:解答 1, 3, 4

脱色素斑をきたす疾患のなかで、メラニン減少をきたす疾患を問う問題

- 1. 癜風:M. globosaが原因となり、褐色斑や脱色素斑をきたす。マラセチア由来産物がメラノサイトやチロシナーゼ活性に異常をきたすことが色素異常の原因と考えられている

- 2. 白板症:正常では角化しない粘膜上皮が角化し、過角化の結果肉眼的に白く見える状態。前癌状態の場合がある

- 3. 遺伝性対側性色素異常症(遠山):ADAR1遺伝子変異が原因(AD)となり、四肢末端に色素沈着と色素脱失が混在する疾患。メラノサイトの生存・維持に関わる遺伝子の異常が原因と考えられており、白斑部ではメラノサイトが減少ないし消失する

- 4. Sutton母斑(白斑):メラノサイトへの自己免疫反応から、色素性母斑の周囲に生じる脱色素斑。組織ではメラノサイトやメラニンの減少・消失がみられる

- 5. 先天性血管拡張性大理石様皮斑:下肢に先天性リベドをきたす疾患で、自然消退することが多い

*AD = 常染色体優性(顕性)遺伝疾患

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p540(1)/71・452(2)/311(3)/307(4)/405(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p910(1)/627(2)/534(3)/537(4)/579(5)

- 選択肢3の参考:新・皮膚科セミナリウム 遺伝性対側性色素異常症 日皮会誌:123(9), 1757-1763, 2013のp1759

選択肢5について。先天性血管拡張性大理石で脱色素斑をきたすという記載がそもそも見当たらず、メラニンの減少があるかどうかも不明だがその他選択肢と比較して相対的に誤りと考えた

関連問題

- 2021 選択78 / 2020 選択72 / 2019 選択59 (白斑とメラノサイト数)

- 2021 選択55 / 2020 選択45 / 2016 選択43 / 2013 選択44 (遺伝性対側性色素異常症は色素沈着+色素脱失)

選択問題88:解答 5

AIDSに関する一般問題

- 1・2. HIVウイルスはRNAウイルスであり薬剤耐性化をきたしやすい。耐性ウイルス出現を防ぐためにも、治療は多剤併用療法が基本(cf. 結核などの抗酸菌感染症)

- 3. カンジダ症では食道カンジダや気管・気管支・肺がAIDS指標疾患に含まれるが、口腔や皮膚は含まない

- 4. HIV感染者/AIDS患者の男女比は世界的には男女ほぼ同数だが、本邦では90%以上を男性が占める。男性は同性間性的接触による感染が多い

- 5. 現在はHIVと診断されれば(CD4数の減少を待たず)すぐに治療を開始する※

※以前はARTによる副作用等のため、CD4陽性細胞数が一定以上(<200/μLなど)まで減少してから治療を開始していた時代があった

以上より選択肢は全て誤り→5

AIDS指標疾患 皮膚科関連

HIV感染症かつ、免疫能の低下による疾患(AIDS指標疾患)を発症した場合にAIDSと診断する

皮膚科関連の主なAIDS指標疾患は下記

- カンジダ症:食道・気管・気管支・肺 (口腔や膣は含まない)

- サイトメガロウイルス感染症

- 単純ヘルペスウイルス感染症:1ヶ月以上持続し潰瘍を伴うもの

- カポジ肉腫

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p509(1・2・3・5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p818(1・2・4・5)

- 選択肢4の参考:HIV/AIDS 2022年 IASR vol.44 p151-153, 2023

関連問題

選択問題89:解答 2

皮膚外科に関する一般問題

- 1. 手術の切開線は皺の方向に"一致するように"デザインする

- 2. 乳房外Paget病で両側鼠径リンパ節転移を有する場合、両側鼠径リンパ節郭清をしないことが強く推奨されている→◯

- 3. 上口唇は横幅の"1/4以下"、下口唇は横幅の"1/3以下"、眼瞼は横幅の1/4以下であれば単純縫縮可能

- 4. 鼠径リンパ節郭清術では大腿静脈を温存する(切離すると再建が必要)。大伏在静脈は温存する術式(縮小:midified)と切離する術式(拡大:radical)が存在し、温存する方が下肢浮腫などの術後合併症は少ない

- 5. Thiersch植皮(チールシュ植皮)は分層植皮の中でも薄い植皮のことを指す

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p110(1)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p128(1)/129(5)

- 参考書籍:皮膚外科学 第1版 p91(1)/353(3)/268(4)/172(5)

- 選択肢2の参考:皮膚悪性腫瘍ガイドライン第 3 版 乳房外パジェット病診療ガイドライン 2021 日皮会誌:131(2), 225-244, 2021のp239(CQ2)

- 選択肢4の参考:Modified groin dissectionの経験 Skin Cancer 6(2) , 273-277, 1991

- 選択肢4の参考:皮膚悪性腫瘍ガイドライン第3版 メラノーマ診療ガイドライン2019 日皮会誌:129(9), 1759-1843, 2019のp1790

選択肢4について。大伏在静脈を切離するか否かは施設によっても異なると思われる(「皮膚外科学」では大伏在静脈を切離することになっている)が、メラノーマ診療ガイドラインにおいて温存する術式が記載されており温存する術式が一般的と筆者は考えた

関連問題

- 2020 選択39 (外科手術に関して)

- 2010 選択30 (Thiersch植皮について)

選択問題90:解答 3

若年男性で夏季に屋外での高熱と熱中症様症状をきたしていることから、特発性後天性全身性無汗症(AIGA)を考える

AIGAについては下記にまとめた

-

-

特発性後天性全身性無汗症(AIGA) 診断基準・重症度分類

続きを見る

- 1. 発汗誘発時に皮膚のピリピリする痛み・発疹(コリン性じんま疹)を伴うことが多く、診断基準の参考項目に含まれる

- 2. 無汗領域は非髄節性であり、ヨードを用いたミノール法で左右差は通常みられない。左右差がある際は神経障害が原因(椎間板ヘルニアや頚椎症に伴う神経根症)の場合が多く、CTやMRIなどの画像診断を行うべきとされる

- 3. アセチルコリン皮内テストで発汗低下を認めることが診断基準の参考項目に含まれる→◯

- 4. 病理組織学的には汗腺周囲のリンパ球浸潤や汗腺の萎縮が見られることがあるが、汗腺の変性は顕著ではない

- 5. 治療ではステロイド内服やパルス療法が行われ一定の効果があるが、6/23例は長期間の経過観察の中で再燃しており難治例も多い

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p363(1・5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p773(1・4)

- 参考:特発性後天性全身性無汗症(指定難病163) – 難病情報センター

- 選択肢2・5の参考:新・皮膚科セミナリウム 特発性後天性全身性無汗症 日皮会誌:131(1), 35-41, 2021

選択肢5について。「皮膚科学」では"ステロイド著効"となっているが、「あたらしい皮膚科学」では"ステロイド内服やステロイドパルス療法が行われるが難治"となっている。皮膚科セミナリウムでは具体的に治療後の予後について述べられており、"再燃がまれ"と言えるほど少なくはない。よって明らかに正しい選択肢3と比較し、相対的に誤り選択肢と考えた。

関連問題:AIGAについては近年頻出, 詳細は上記カード内の記事にまとめた

選択問題91〜は下記

-

-

令和5(2023)年度 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題91〜100 記述問題

続きを見る