日本皮膚科学会 皮膚科専門医試験 平成26(2014)年度の解答解説を作成しました

見出しから各問題へ飛べます

誤字脱字ご意見などあればコメント・右のフォーム・Twitterなどでご連絡ください

- 問題出典:試験問題(過去問題) |公益社団法人日本皮膚科学会(問題・写真はリンク先で確認下さい)

- 参考文献:あたらしい皮膚科学 第3版、皮膚科学(マイナー) 第11版でカッコ内は選択肢番号、その他は問題末に各自記載

選択問題1〜25は下記

-

-

平成26(2014)年度 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題1〜25

続きを見る

見出し

- 1 平成26年度(2014年度) 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題 26〜50

- 1.1 選択問題26:解答 5

- 1.2 選択問題27:解答 3, 5

- 1.3 選択問題28:解答 3, 4

- 1.4 選択問題29:解答 5

- 1.5 選択問題30:解答 3

- 1.6 選択問題31:解答 1

- 1.7 選択問題32:解答 3

- 1.8 選択問題33:解答 5

- 1.9 選択問題34:解答 3

- 1.10 選択問題35:解答 4

- 1.11 選択問題36:解答 1

- 1.12 選択問題37:解答 4 (現在は4, 5)

- 1.13 選択問題38:解答 3

- 1.14 選択問題39:解答 3

- 1.15 選択問題40:解答 4

- 1.16 選択問題41:解答 4

- 1.17 選択問題42:解答 5

- 1.18 選択問題43:解答 4

- 1.19 選択問題44:解答 3

- 1.20 選択問題45:解答 3, 5

- 1.21 選択問題46:解答 1, 3, 5

- 1.22 選択問題47:解答 2

- 1.23 選択問題48:解答 4

- 1.24 選択問題49:解答 2

- 1.25 選択問題50:解答 4

平成26年度(2014年度) 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題 26〜50

選択問題26:解答 5

梅毒に関する一般問題

STSは梅毒トレポネーマ抗原ではなく、脂質抗原を用いる→5

脂質は自己成分でもあり、抗リン脂質抗体症候群などの自己免疫疾患でもSTS法陽性となる(生物学的偽陽性)点に注意が必要

一方でSTS法は治療によって低下するため、治療効果判定として有用という利点がある

- 1. HIV感染者では梅毒の発症率が非HIV感染者に比べ高い。ただしCD4陽性細胞数と梅毒罹患に相関関係はない(=CD4陽性細胞数が高値であっても感染しやすい)ので混同しないよう注意

- 2. 罹患年齢は梅毒単独感染では40, 50歳代に多いのに対し、HIV合併梅毒では30, 40歳代と若年の傾向があったという報告がある

- 3. 第2期顕性梅毒のうち、脱毛を主訴とするものは10%以下(3/34)。丘疹性梅毒や梅毒性バラ疹が80%以上(29/34)を占める

- 4. 第1期梅毒では2〜4週間、第2期梅毒では4〜8週間、第3期梅毒では8〜12週間が治療期間の目安

- 5. STSは脂質抗原法のためカルジオリピンを抗原とする。TP抗原*を用いるのはTPHA法

*TP = 梅毒トレポネーマ(Treponema pallidum)

梅毒検査(STS/TPHA法)についての比較は下記も参照

-

-

梅毒 血清学的検査法の比較 STS法 TPHA法(TPLA法)

続きを見る

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p556(1・4・5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p955(1・4・5)

- 選択肢2・3の参考:過去3年間に東京医科大学病院で経験したHIV合併梅毒75例の統計学的検討 日皮会誌:121(2), 161-165, 2011

選択肢4について。梅毒治療期間については文献によって差がある。

- あたらしい皮膚科学 第3版 p560:

第1, 2期梅毒では4週間, 第3期梅毒では8週間投与

- 皮膚科学 第11版 p963:

第1期梅毒で2〜4週間, 第2期梅毒で4〜8週間を目安

- 性感染症 診断・治療 ガイドライン 2016 p48:

投与期間は、第1期は2〜4週間、第2期では4〜8週間、第3期以降では8〜12週間を必要とする

- 梅毒診療ガイド p10:

4週投与を基本とする

ただ本問では選択肢5が明らかに誤りのため、選択肢4の「第Ⅰ期 2〜4週間, 第Ⅱ期 4〜8週間」という記載が正しいものと考えた。(ギリシャ文字表記は指す時期が異なるのかもしれない)

関連問題

梅毒検査法について、「従前はSTS法→TPHA法の陽性順だったが、近年普及した自動化法ではTPLA法→STS法の順番に陽性となる」という知識が頻出

選択問題27:解答 3, 5

高齢女性で頭痛と左側頭部の索状肥厚がみられ、組織では巨細胞を伴う血管周囲の炎症細胞浸潤が見られる

巨細胞性動脈炎(側頭動脈炎)の診断で、リウマチ性多発筋痛症の合併例が多い→3, 5

巨細胞性動脈炎 (側頭動脈炎)

浅側頭動脈に好発する大型血管炎

特徴的な症状に顎跛行*があり、眼動脈障害による視力障害も重要

- 合併症:リウマチ性多発筋痛症(PMR)の合併が30〜40%に見られる

- 検査:ANCAや抗核抗体は陰性で、赤沈・CRPなど非特異的炎症反応上昇のみ

- 組織:血管壁周囲の炎症細胞浸潤および巨細胞出現

*顎跛行:咀嚼や会話時の咬筋部痛

- 1. ANCAは陰性だがHLA-DRB1*0401の保有率が高い。ANCA関連血管炎は小型血管炎のなかのGPA(PR3-ANCA)、EGPAおよびMPA(MPO-ANCA)

- 2. 高安動脈炎と並ぶ、大型血管炎の一つ。中型血管炎に分類される血管炎に結節性多発動脈炎と川崎病がある

- 3. 約30〜40%にリウマチ性多発筋痛症を合併する。リウマチ性多発性筋痛症からみると、約15%に巨細胞性動脈炎を合併する

- 4. 主要症状は頭痛・顎跛行・視力障害。急速進行性糸球体腎炎の合併は小型血管炎(MPAやGPA)に多い

- 5. 組織学的には巨細胞を伴う好中球浸潤や肉芽種形成が特徴

*GPA=多発血管炎性肉芽腫症, EGPA=好酸球性多発血管炎性肉芽腫症, MPA=顕微鏡的多発血管炎

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p172(3・4・5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p229(2・3・4・5)

- 選択肢1の参考:血管炎・血管障害診療ガイドライン 2016年改訂版 日皮会誌:127(3), 299-415, 2017のp308

関連問題

- 2019 選択52 (Chapel Hill分類)

- 2016 選択31 / 2012 選択73 / 2011 選択37 / 2010 選択27 (ANCA陽性血管炎)

選択問題28:解答 3, 4

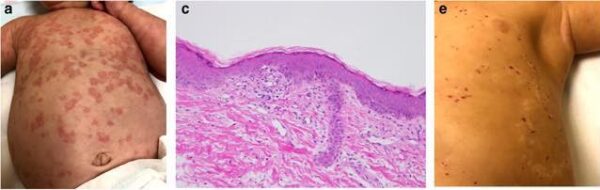

乳児で新生児期から続く環状紅斑をきたしており、組織学的に表皮真皮境界部での液状変性がみられる

上記より新生児エリテマトーデスの診断。母親の自己抗体が経胎盤移行して生じ、房室ブロックを生じることがある→3, 4

参考サイトより引用, 躯幹の環状紅斑で組織学的に基底膜〜真皮の炎症細胞浸潤。生後12ヶ月時点の右では軽快している

新生児エリテマトーデス

出生時〜1ヵ月にかけて環状紅斑・浸潤性紅斑をきたす

- 病態:母親のもつ自己抗体(主に抗SS-A抗体)が経胎盤的に移行して生じる

- 合併症:完全房室ブロック, 肝機能異常, 血球減少

- 予後:皮膚症状は生後6ヶ月で消退。房室ブロックはペースメーカー挿入も

- 1. 皮疹はほぼ6ヶ月で消退するため、出没を繰り返すことはない

- 2. コクサッキーウイルス感染(A6, A16など)は手足口病の原因だが本症とは無関係

- 3. 母親の自己抗体が経胎盤移行し生じる。母自体は無症状の場合もある

- 4. 1〜2%程度で先天性完全房室ブロックを合併し、半数はペースメーカー導入が必要となる

- 5. 自己抗体は経胎盤移行のため、母乳を禁止する必要はない。HIV感染者の場合は母乳栄養を中止する

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p199

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p432

- 参考・図引用:Synchronous skin lesions in mother and baby with neonatal lupus erythematosus. Clin Rheumatol. 2021 Aug;40(8):3371-3372.

関連:2012 選択32 (膠原病と関連する自己抗体)

選択問題29:解答 5

甲状腺機能亢進症(Basedow病)の症状を問う問題

汎発性粘液水腫は甲状腺機能"低下症"でみられる→5

- 1. 眼球突出:外眼筋肥厚により生じる、バセドウ病に特徴的な所見(バセドウ病眼症)

- 2. 脱毛:甲状腺機能亢進症/低下症ともに起こり得る。甲状腺疾患は円形脱毛症の合併も多い

- 3. 多汗症:甲状腺機能亢進症は続発性多汗症の、逆に甲状腺機能低下症は続発性無汗症の原因となる

- 4. 爪甲剥離:甲状腺機能亢進症/低下症ともに起こり得る

- 5. 汎発性粘液水腫:甲状腺機能低下により全身に生じ(巨舌の原因ともなる)、non-pitting edemaを呈する。甲状腺機能亢進症では脛骨前粘液水腫が特徴

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p320(5)/362(3)/373(4)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p452(5)/757(2)/772(3)/779(4)

- 選択肢1の参考:バセドウ病:バセドウ病眼症|東京女子医科大学 高血圧・内分泌内科

関連問題

- 2021 選択2 (続発性無汗症の原因:糖尿病, 視床下部障害)

- 2012 選択60 / 2011 選択16 (甲状腺機能亢進症+脛骨前粘液水腫:2012は臨床問題)

選択問題30:解答 3

抗RNAポリメラーゼⅢ抗体陽性の全身性強皮症では腎クリーゼの合併が多い→3

その他、悪性腫瘍合併も多いと報告されている

| 全身性強皮症の分類 | びまん皮膚硬化型 (dcSSc) |

限局皮膚硬化型 (lcSSc) |

| 皮膚硬化範囲 | 肘より近位 | 肘より末梢のみ |

| 病勢進行(皮膚・内臓) | 比較的急速 | 緩徐なことが多い |

| 陽性となりやすい抗核抗体 (自己抗体) |

抗トポイソメラーゼⅠ抗体 (抗Scl-70抗体) |

抗セントロメア抗体 |

| 抗RNAポリメラーゼⅢ抗体 |

- 1. 間質性肺炎:全身性強皮症における内臓合併症の代表で、抗トポイソメラーゼⅠ抗体陽性例(dcSSc)に多い

- 2. 肺動脈性高血圧:抗セントロメア抗体や抗セントリオール抗体と関連する

- 3. 腎クリーゼ:抗RNAポリメラーゼⅢ抗体と関連する

- 4. PBC*:lcSScに多くみられる合併症で、抗ミトコンドリア抗体(PBCで陽性)は抗セントロメア抗体陽性者の約20%に共存する

- 5. 指趾の壊疽:抗セントロメア抗体陽性例で多い

*PBC= 原発性胆汁性肝硬変

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p200

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p401

- 選択肢4の参考:マルホ皮膚科セミナー 2012/06/28 全身性強皮症の臨床・治療と最近の話題

関連問題

- 2021 選択47 (限局皮膚硬化型とびまん皮膚硬化型の比較)

- 2017 選択82 (悪性腫瘍合併の多い膠原病:抗TIF1-γ陽性皮膚筋炎, 抗RNAポリメラーゼⅢ陽性全身性強皮症)

- 2012 選択32 (膠原病と関連する自己抗体)

選択問題31:解答 1

中高年女性で進行性の足趾壊疽がみられる。患側の冷感や足背動脈を触知しないことから、血流障害が示唆される

血管造影は高侵襲なため、最初から施行する検査としては不適切→1

足趾末端部の潰瘍であり、末梢冷感を伴う・足背動脈を触知しないという病歴から閉塞性動脈硬化症(末梢動脈疾患)を考える

- 1. 血管造影:侵襲性が高く、入院が必要なため当初に行う検査ではない。診断及び血管内治療を同時に行うことが可能

- 2. ABI(ankle brachial systolic pressure index):上下肢の血圧を比較する検査で、狭窄があると低値を示す。0.9以下で主幹動脈狭窄/閉塞を示唆する

- 3. 超音波ドップラー:血流速度を測定することで、狭窄・閉塞の評価を行う

- 4. CT検査:造影剤を用いたCTAでは血管狭窄を評価することができる

- 5. SPP:皮膚灌流圧を測定する検査で、血流評価としてABIよりも鋭敏。SPP<30~40mmHg未満で重症虚血を示唆する

侵襲度を考えると、選択肢2・3・5は低侵襲。4は被爆の問題があるが外来で施行可能(血管評価であればMRAの方が妥当な気もするが)

1は血管内操作を行うため、入院が必須

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p185(2・5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p250(2)

- その他選択肢の参考:日本循環器学会 末梢動脈疾患ガイドライン 2022年改訂版 p14-18

関連:2021 記述8 / 2016 記述6 (ABIのフルスペル)

選択問題32:解答 3

外用薬と基剤を問う問題

アクトシン軟膏は水溶性(マクロゴール)基剤→3

外用薬と基剤

| 種類 | 基剤 | 具体例 | 特徴 |

| 油脂性軟膏 | 白色ワセリン プラスチベース |

ステロイド軟膏 | いわゆる"軟膏" |

| ワセリン軟膏 | |||

| 亜鉛華軟膏 | |||

| W/O軟膏 | 親水ワセリン | ヒルドイド®ソフト軟膏 | water in oil (油が中心) 軟膏だが水分があり冷却感を有する 水で流れ落ちにくい |

| パスタロン®ソフト軟膏 | |||

| ネリゾナ®ユニバーサルクリーム | |||

| O/W軟膏 | 親水軟膏 | ステロイドクリーム | oil in water(水が中心) いわゆるクリーム 水で簡単に流れ落ちる |

| ゲーベン®クリーム | |||

| レスタミンコーワクリーム | |||

| ケラチナミンコーワクリーム | |||

| オルセノン®軟膏 | |||

| 親水軟膏(親水クリーム) | |||

| 水溶性軟膏 | マクロゴール | ユーパスタ® | 吸水性のあるもの |

| カデックス® | |||

| アクトシン®軟膏 |

参考書籍 p90 図6.2より引用, 上がW/Oで下がO/W

"軟膏"とついているのにO/W軟膏(クリームっぽい)のがオルセノン®軟膏、"クリーム"とついているのにW/O軟膏(油中心)なのがネリゾナ®ユニバーサルクリーム

- 1. アズノール®軟膏:油脂性軟膏に分類

- 2. ゲーベン®クリーム:O/W軟膏に分類

- 3. アクトシン®軟膏:水溶性軟膏に分類。W/O軟膏はヒルドイド®ソフト軟膏が代表(油脂性ほどベタつかない)

- 4. ユーパスタ®:マクロゴール基剤であり、水溶性軟膏に分類

- 5. オルセノン®軟膏:"軟膏"と付くがO/W軟膏に分類される

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p90-93

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p125

選択問題33:解答 5

化学熱傷の初期対応を問う問題

フッ素化合物による化学熱傷では、初期対応にグルコン酸カルシウムを用いる→5

皮膚病変の程度に比して強い疼痛を伴うことも特徴

化学熱傷 初期対応

原則は十分量の水洗浄だが、一部特殊対応が必要

- フェノール:水に溶けないためポリエチレングリコールを使用

- フッ化水素:グルコン酸カルシウムの外用や局注/動注

- セメント・生石灰:水と反応するため十分除去してから洗浄

- クロム酸:血液透析(経皮吸収されやすい)

- 1. 蓚酸(シュウ酸):ヤマイモに含まれ、刺激性接触皮膚炎の原因となる

- 2. フェノール:ポリエチレングリコール(PEG)を用いる

- 3. 灯油:灯油皮膚炎:刺激性接触皮膚炎で第Ⅱ度熱傷に類似し、ステロイド外用薬を用いる

- 4. 生石灰:水と反応し発熱するので、十分払い落としてから洗浄する

- 5. フッ素化合物:グルコン酸カルシウムの局所注射ないし動注

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p224(3)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p268(3・4・5)

- 参考:創傷・褥瘡・熱傷ガイドライン―6: 熱傷診療ガイドライン 日皮会誌:127(10), 2261-2292, 2017のp2277

関連問題(化学熱傷)

- 2019 記述7 / 2011 選択73 (フッ化水素による化学熱傷:グルコン酸Ca使用)

- 2018 選択41 (ポリエチレングリコールを用いる化学熱傷:フェノール)

- 2013 選択36 (化学熱傷について)

選択問題34:解答 3

熱傷の初期輸液量の目安とされるBaxter法での投与量を問う問題

750ml/時で乳酸リンゲルの投与が必要→3

熱傷 初期輸液 Baxter法 (Parkland法)

広範囲熱傷では、皮膚びらん/水疱部から水分が蒸発するため、輸液管理が必要。具体的には成人15%以上/小児10%以上が目安

輸液量はBaxter法(Parkland法)と呼ばれる

- 輸液総量(ml) = 4 × Ⅱ度+Ⅲ度熱傷面積(%) × 体重(kg)

開始8時間で輸液総量の1/2を、その後16時間で残り1/2を投与 - 組成:乳酸リンゲルや酢酸リンゲルなどの等張電解質輸液

熱傷重症度を示すBurn index(BI) = Ⅱ度熱傷面積 × 1/2 + Ⅲ度熱傷面積で、重症度に応じて重み付けがされる点が異なるので注意。Baxter法はびらん部(=水分が蒸発する)面積をカウントしているわけなので、Ⅱ度とⅢ度を分類する意義が乏しい

上記より、本問では下記のように計算できる

輸液総量(ml) = 4 × (30+20) × 60(kg) →12,000(ml)

最初の8時間では12,000 × 1/2 × 1/8 = 750ml/時の投与が必要

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p222

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p268

関連問題

- 2012 選択37 (Baxter法投与量の計算問題)

- 2021 記述7(輸液量計算法の名称)

- 2023 選択22 / 2017 選択44 (輸液開始となる熱傷面積の目安)

選択問題35:解答 4

高齢女性で粘膜部のびらんをきたしており、組織学的には表皮下水疱→類天疱瘡群

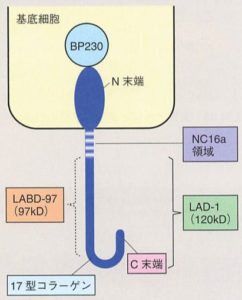

1M食塩水を用いたsplit skin法では表皮側に蛍光抗体の沈着がみられ、粘膜類天疱瘡の診断。対応抗原はBP180のC末端部位となる→4

split skin 間接蛍光抗体法による水疱症の鑑別 (1M食塩水剥離皮膚)

1M食塩水で正常皮膚を処理すると、透明帯の部分で表皮と真皮に分かれる

この皮膚と患者血清を反応させ、抗体が表皮 or 真皮のどちらに沈着するかで病変部位が推定できる

| 沈着部位 | 代表的疾患 | 対応抗原 |

| 表皮側に沈着 | 水疱性類天疱瘡 | BP180(NC16a領域) |

| 粘膜類天疱瘡 | BP180(C末端) | |

| 妊娠性類天疱瘡 | BP180 | |

| 線状IgA水疱性皮膚症 | ||

| 真皮側に沈着 | 後天性表皮水疱症 | 7型コラーゲン |

| 線状IgA水疱性皮膚症 | ||

| 粘膜類天疱瘡 | ラミニン332 (ラミニン5) |

|

| 抗ラミニンγ1類天疱瘡 | ラミニンγ1 |

*BP180 = 17型コラーゲン

BP180(17型コラーゲン)と類天疱瘡

BP180は表皮基底細胞〜基底膜へ到る膜貫通タンパク質であり、疾患によって自己抗体が認識する部分が異なる

| 自己抗体の認識部位 | 疾患 |

| NC16a領域 (N末端側 基底膜に近い領域) |

水疱性類天疱瘡(典型例) |

| BP180全長 | 水疱性類天疱瘡 (DPP-4阻害薬関連) |

| C末端領域 | 粘膜類天疱瘡 |

参考文献 p256図14.31より

通常測定可能なのは一番上の"NC16a領域に反応する自己抗体"のみのため、DPP-4関連や粘膜類天疱瘡では抗体価が低値となる

上記より本問の解答は下記

- 1. ラミニンγ1*:抗p200類天疱瘡の対応抗原。水疱性類天疱瘡類似の皮疹を呈し、約半数で乾癬を合併する

- 2. 7型コラーゲン*:栄養障害型表皮水疱症および後天性表皮水疱症に共通する対応抗原

- 3. プレクチン:腫瘍随伴性天疱瘡、もしくは筋ジストロフィー/幽門閉鎖合併単純型表皮水疱症の対応抗原。前者は口腔粘膜病変が中心だが表皮"内"水疱をきたし、後者は先天性疾患なのでいずれも否定的

- 4. BP180のC末端:粘膜類天疱瘡の対応抗原。口腔/眼粘膜で症状をきたす

- 5. BP180のNC16a領域:水疱性類天疱瘡(通常型)の対応抗原。皮膚病変が主体

*選択肢1・2はsplit skin法で真皮側に蛍光抗体の沈着がみられる

- 参考・図引用:あたらしい皮膚科学 第3版 p261/264(1)/260(2)/239(3)/259(4)/256(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p322(1)/323(2)//317(3)/321(4)/318(5)

関連問題

- 2023 選択3 (病変部位が深部の水疱症)

- 2022 選択89 / 2019 選択57 / 2012 選択41 / 2010 選択23 (split skin法で真皮側に沈着:7型コラーゲン, ラミニン332, ラミニンγ1)

- 2018 選択42 / 2010 選択72 (粘膜類天疱瘡でみられる自己抗体:BP180, ラミニン332)

選択問題36:解答 1

リポイド類壊死症に関する一般問題

成人女性に好発する→1

リポイド類壊死症 (糖尿病性脂肪類壊死)

30〜40代女性の下腿(前脛骨部)に好発し、類円形で5〜10cmの境界明瞭な萎縮性局面をきたす

- 原因:「糖尿病性」と付くこともあり、糖尿病合併例が多い(35%)。外傷が契機となることも

- 組織:真皮で膠原線維の変性・壊死とそれを取り囲む肉芽腫(palisading granuloma)がみられる→環状肉芽腫に類似

- 治療:ステロイド外用や抗血小板薬内服など

- 1. 成人女性に多い

- 2. 好発部位は前脛骨部で、大腿部や手に生じることもある

- 3. 糖尿病患者の約0.3%に生じる

- 4. 糖尿病のデルマドロームの一つとされる。合併しない場合もあるため"糖尿病性"という病名は近年使用頻度が低下

- 5. 確立された治療法はないが、ステロイド外用や抗血小板薬内服が行われる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p332(1・2・3)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p459(2・5)

- 参考:新・皮膚科セミナリウム ムコ多糖異常症・糖代謝異常症に伴う皮膚病変 日皮会誌:131(13), 2791-2798, 2021

関連問題

- 2017 選択61 (糖尿病の直接デルマドローム:浮腫性硬化症, リポイド類壊死症, Dupuytren拘縮)

- 2023 記述18 / 2009 記述18 (臨床問題)

選択問題37:解答 4 (現在は4, 5)

自覚症状や他臓器病変を伴わない皮疹で、組織では乾酪壊死を伴わない類上皮細胞肉芽腫がみられ、サルコイドーシスを疑う像

診断基準に含まれないのは肺機能検査→4

サルコイドーシス診断基準(2015)

- 組織診断:臨床症状・検査所見・呼吸器/眼/心臓病変のどれか1項目+組織像(乾酪壊死を伴わない類上皮細胞肉芽腫)

- 臨床診断:臨床症状 + 検査所見(BHLやACE高値)2/5項目 + 呼吸器/眼/心臓 のうち2/3

※いずれも鑑別疾患の除外は必要

- 1. 胸部レントゲン撮影:両側肺門リンパ節腫脹(BHL)が特徴的検査所見に含まれる

- 2. 血清ACE測定:血清ACE高値やリゾチーム高値は特徴的検査所見に含まれる

- 3. 67Gaシンチグラフィー:著名な集積所見があれば、特徴的検査所見となる(18F-FDG/PETでも可)

- 4. 肺機能検査:呼吸機能は診断基準と関係しない。肺では気管支肺胞洗浄液のCD4/CD8比上昇が特徴的検査所見に含まれる

- 5. 尿中カルシウム検査:現在は診断基準に含まれない項目(後述)

本問出題時の2014年は旧診断基準が用いられており、尿中カルシウム検査(血清あるいは尿中カルシウム高値)が診断基準に含まれていた(→選択肢5は不正解だった)。

しかし2015年策定の新診断基準で同項目が削除され、現在は選択肢5も正解となる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p344

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p509

- 参考(2006版 診断基準):サルコイドーシスの診断基準と診断の手引き 2006 要約 日眼会誌 111巻 2号 p118-121

関連問題

- 2019 選択58 (サルコイドーシスの診断基準 2015)

- 2013 選択42 (サルコイドーシスの診断基準 2006)

選択問題38:解答 3

摩擦黒皮症に最も特徴的なのは組織学的色素失調→3

摩擦黒皮症 (タオルメラノーシス)

タオルやナイロンブラシによる長期間の機械的刺激が加わることで、背部などに生じる色素沈着

組織では組織学的色素失調が特徴。これは表皮真皮接合部の炎症により、(本来は基底層にある)メラノサイトが真皮に落下して生じる現象

通常の湿疹後に生じる色素沈着ではこの所見は見られず、本疾患に特異的な点とされる

| 湿疹 | 摩擦黒皮症 | |

| 炎症部位/名称 | 表皮ケラチノサイト | 表皮真皮接合部 |

| 海綿状態 | 液状変性 | |

| 色素沈着 | 表皮基底層のメラノサイト増加 | 組織学的色素失調 |

なお摩擦が続くと、アミロイド沈着から斑状アミロイドーシスに類似することもある

- 1. 錯角化(不全角化)を伴う過角化:尋常性乾癬などでみられる

- 2. 真皮血管周囲の好酸球浸潤:好酸球性多発血管炎性肉芽腫症などでみられる

- 3. 組織学的色素失調症:摩擦黒皮症やashy dermatosis(扁平苔癬の一型)でみられる

- 4. 真皮網状層膠原線維の増加:強皮症の初期でみられる所見

- 5. 血管周囲のアミロイド沈着:摩擦黒皮症でも見られえるが、どちらかというと鑑別疾患である斑状アミロイドーシスに特徴的な所見

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p310(3・5)/283(1)/170(2)/202(4)/316(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p533(3・5)/379(1)/222(2)/401(4)/447(5)

- 参考:治療(ISSN 0022-5207)78巻5号 p2244-2245

関連問題

- 2022 記述8 (組織学的色素失調)

- 2015 選択36 (ashy dermatosisについて)

選択問題39:解答 3

汎発型尋常性白斑で最も頻度が高いのは橋本病→3

メラノサイトやメラニンに対する自己免疫が関与し(→メラノサイトの消失)、自己免疫疾患の合併が多い

- 甲状腺機能低下症(橋本病)

- アジソン病

- 悪性貧血

- 1型糖尿病

- 2. 乾癬:メタボリックシンドロームや心筋梗塞を合併しやすい

- 3. 橋本病:汎発型尋常性白斑の他、円形脱毛症でも合併しやすい

- 4. 2型糖尿病:汎発型尋常性白斑では”1型”糖尿病の合併が多く見られる。2型の合併症に汎発性環状肉芽腫やリポイド類壊死症がある

- 5. アトピー性皮膚炎:円形脱毛症に合併しやすい

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p305(3)/284(2)/332(4)/368(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p535(3)/378(2)/515(4)/752(5)

- 参考:尋常性白斑診療ガイドライン 日皮会誌:122(7) 1725-1740, 2012

関連問題

選択問題40:解答 4

小児で家族性の感音性難聴と虹彩異色症がみられる

上記2つを伴う白斑症にWaardenburg-Klein症候群がある→4

Waardenburg-Klein症候群

常染色体優性遺伝形式をとる白斑症の一つ

- 前額部の白斑・白毛 (white forelock*)

- 虹彩異色症

- 先天性難聴

*white forelockは同症のほかまだら症でもみられる

参考サイトより引用

原因遺伝子はまだら症の原因であるKIT遺伝子(メラノサイトの遊走に関与)の転写因子やその転写因子であり、4型に細分類される

- 1. まだら症:KIT遺伝子変異が原因の白斑症だが、臓器症状はない

- 2. 眼皮膚白皮症(OCA)1a型:チロシン代謝酵素のチロシナーゼ遺伝子変異が原因で、OCAの中でもチロシナーゼ活性が完全に消失した型。皮膚/毛髪の白色化と視力障害をきたし、虹彩は青色となる

- 3. Vogt-小柳-原田病:発熱・髄膜炎→ぶどう膜炎をきたし、数カ月後の回復期に白斑/白毛や脱毛をきたす疾患

- 4. Waardenburg症候群:まだら症類似の白斑に、虹彩異色症や先天性難聴を伴う

- 5. Hermansky-Pudlak症候群:OCAの1型。血小板機能低下による出血傾向や、成人以降に肉芽腫性大腸炎や間質性肺炎を合併する

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p306(1・4)/303(2)/307(3)/304(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p542(1・4)/539(2)/538(3)/541(5)

- 参考・画像引用:Waardenburg syndrome Clin Exp Optom. 2011 Mar;94(2):240-2.

関連問題

- 2017 選択51 (まだら症の臨床問題/原因遺伝子)

- 2013 選択43 (メラノサイトの分化・発生・遊走にかかわる遺伝子異常:まだら症, Waardenburg症候群)

選択問題41:解答 4

下腿で辺縁隆起した無菌性潰瘍をきたしており、組織学的に真皮の好中球浸潤を伴っている

壊疽性膿皮症の診断で、合併症としては潰瘍性大腸炎が最多→4

壊疽性膿皮症 (pyoderma gangraenosum)

主に下腿で生じ初期は痤瘡/膿疱様の皮疹だが、辺縁が堤防状に隆起した潰瘍となる

潰瘍は無菌性で、組織学的に真皮の好中球浸潤が特徴

治療:ステロイドやシクロスポリンの他、TNF-α阻害薬が用いられる

(現在保険適用はアダリムマブ:ヒュミラ®のみ)

基礎疾患

本症は半数程度で基礎疾患に伴って発症する

潰瘍性大腸炎(46.6%)>>血液悪性腫瘍(17.2%)>関節リウマチ(19.3%)>クローン病(14.3%)>大動脈炎症候群(2.5%)

※カッコ内は基礎疾患全体における比率

- 1・2・5. 肺胞出血・糸球体腎炎・多発性単神経炎:いずれもMPAやGPAなど血管炎でみられる症状

- 3. 間質性肺炎:抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎をはじめとした膠原病でみられる

- 4. 潰瘍性大腸炎:壊疽性膿皮症の他、結節性紅斑の基礎疾患でもある

*MPA = 顕微鏡的多発血管炎, GPA = 多発肉芽腫性血管炎

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p176(4)/169(1・2・5)/207(3)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p338(4)/216(1・2・5)/412(3)

- 比率の参考:壊疽性膿皮症診療の手引き 2022 日皮会誌:132(6), 1415-1440, 2022の表3(p1426)

関連問題

壊疽性膿皮症の基礎疾患は頻出。2018年は順番を把握していないと正答できない出題であった

選択問題42:解答 5

DLSTでは被験薬刺激後のDNA合成能を測定する→5

DLST (drug-induced lymphocyte stimulation test)

採血したリンパ球を培養し、薬剤で刺激してリンパ球増殖に伴うDNA合成能(チミジン取り込み能)を評価する

感作薬剤ではリンパ球が増殖しやすくなるため、T細胞の関与する薬疹の原因検索に用いられる

特徴は下記

- 感度が低いため陰性であっても否定できない

- SJSやTENのような重症薬疹では早期から陽性となりやすい

- DIHSでは初期は陰性だが発症4〜6週経過後から陽転化する

- NSAIDsや乳酸菌製剤では偽陽性になりやすい

*SJS = Stevens-Johnson症候群, TEN = 中毒性表皮壊死症

なお色素性乾皮症の検査で用いられるUDS(不定期DNA合成能)も、紫外線損傷後のDNA合成能をチミジン取り込み量で評価している

- 1. IFN-γ:結核感染スクリーニングに用いるIGRAは、抗原刺激後のIFN-γを測定する

- 2. IL-2:Th1細胞から分泌されるサイトカインで、細胞性免疫を活性化させる

- 3. 可溶性IL-2受容体:活性化したリンパ球で発現が増加し、成人T細胞白血病/リンパ腫や菌状息肉症で高値となる

- 5. DNA合成能:DLSTではDNA合成能を評価し、感作薬剤では増殖しやすくなる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版p83(5)/547(1)/31(2)/473(3)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p110(5)/112(1)/74(2)/712(3)

関連問題

- 2017 記述6 (DLSTのフルスペル)

- 2015 選択40 (偽陽性になる薬剤など)

- 2013 選択50 / 2011 選択52 (DIHSでのDLST陽性時期:発症早期は陰性)

選択問題43:解答 4

アトピー性皮膚炎に対するシクロスポリンの治療期間は12週間以内が目安→4

アトピー性皮膚炎 シクロスポリン (ネオーラル®)

シクロスポリンはカルシニューリン阻害薬であり、Tリンパ球の活性化抑制作用を持つ

アトピー性皮膚炎では投与条件がある

- 患者条件:ステロイド外用剤やタクロリムス外用剤等の既存治療で十分な効果が得られず、強い炎症を伴う皮疹が体表面積の30%以上

- 投与期間:8週間で改善なければ中止。1回の治療期間は12週間以内が目安

※再投与する場合は2週間以上の休薬期間を挟む

なお添付文書上の内服方法は1日2回食後内服だが、薬物動態研究で1日1回食前の方がより高い血中濃度が得られることがわかっており、ガイドラインでも同内服法が推奨されている

皮膚科領域で連続投与期間規定がある治療薬

| 一般名/商品名 | 対象疾患 | 投与期間 |

| シクロスポリン | アトピー性皮膚炎 | 12週間 |

| ネオーラル® | ||

| メトロニダゾール | 酒さ | 12週間* |

| ロゼックス® | ||

| イミキモド (ベセルナ®) |

日光角化症 | 4週間外用→4週間休薬 を2回まで |

| 尖圭コンジローマ | 16週間 | |

| ホスラブコナゾール | 爪白癬 | 12週間 |

| ネイリン® | ||

| イトラコナゾール | 1週間内服→3週間休薬 を3コース |

|

| イトリゾール® |

*12週間を超えて使用する場合には、その必要性を慎重に判断し、漫然と使用しない

- 参考:ネオーラル 添付文書(kegg) 他各種添付文書

- 参考:アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2021 日皮会誌:131(13), 2691-2777, 2021のp2724

関連問題

選択問題44:解答 3

薬剤性過敏症症候群(DIHS)の診断基準を問う問題

腎機能障害は診断基準に含まれない→3

DIHS (薬剤性過敏症症候群) 診断基準

高熱と臓器障害を伴う薬疹で、薬剤中止後も遷延する。多くの場合、発症後2〜3週間後にHHV-6の再活性化を生じる。

主要所見は下記

- 限られた医薬品*投与後に遅発性に生じ、急速に拡大する紅斑。しばしば紅皮症に移行する。

- 原因薬剤中止後も2週間以上遷延する。

- 38℃以上の発熱

- 肝機能障害

- 血清学的異常:a, b, cのうち1つ以上

a 白血球増多 (11,000/mm3以上)

b 異型リンパ球の出現 (5%以上)

c 好酸球増多 (1,500/mm3以上) - リンパ節腫脹

- HHV-6の再活性化

*原因医薬品はカルバマゼピン・フェニトイン・フェノバルビタール・アロプリノール(腎機能障害に注意)など

- 典型DIHS:1〜7すべて

- 非典型DIHS:1〜5すべて、4に関してはその他重篤な臓器障害でも可

- 1・2・4・5. 遷延する皮疹・38℃以上の発熱・白血球11,000/mm3以上・好酸球1,500/mm3以上:いずれも診断基準の主要所見

- 3. 腎機能障害:含まれない。臓器障害では肝機能障害が含まれる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p158

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p296

選択問題45:解答 3, 5

遺伝性疾患の遺伝形式を問う問題

常染色体優性遺伝形式をとるのは遺伝性対側性色素異常症(遠山)および網状四端色素沈着症(北村)→3, 5

いずれも色素異常症であり、鑑別疾患となりえる

- 1. 連圏状粃糠疹(遠山):腹部〜腰部に大型(爪甲大〜手掌大まで)でちりめん皺様の落屑を伴う局面をきたす角化症。稀に家族内発症するが原則は遺伝しない。

- 2. 鱗状毛包性角化症(土肥):腹部〜腰部に小型の毛孔性黒色小角化点を生じ、鱗屑が付着する。 遺伝性はなく、悪性腫瘍のデルマドロームでもない

- 3. 遺伝性対側性色素異常症(遠山):ADAR1遺伝子が原因(AD)。四肢末端で色素沈着と色素脱失が混在し、顔面では雀卵斑を伴う

- 4. 長島型掌跡角化症(長島):SERPINB7遺伝子が原因(AR)。掌蹠を越える皮疹(transgrediens)や、短時間の浸水で掌蹠が白色に浸軟することが特徴

- 5. 網状肢端色素沈着症(北村):ADAM10遺伝子が原因(AD)。四肢末端で色素沈着と点状陥凹をきたすが脱色素斑は伴わない

*AD = 常染色体優性遺伝疾患, AR = 常染色体劣性遺伝疾患

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p300(1)/299(2)/311(3)/277(4)/312(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p370(1)/366(2)/534(3)/354(4)/535(5)

関連問題

- 2021 選択55 / 2020 選択45 / 2018 選択50 / 2016 選択43 / 2013 選択44 (遠山の症状、遺伝形式/原因遺伝子など)

- 2019 選択60 (北村の臨床問題)

- 2019 選択25 / 2015 選択14 (長島型掌蹠角化症の原因遺伝子・遺伝形式)

選択問題46:解答 1, 3, 5

大脳鎌石灰化や顎骨嚢胞、手掌の点状陥凹など特徴的な所見から基底細胞母斑症候群(Gorlin症候群)の診断

皮膚の腫瘍性病変としては(名前通り)基底細胞癌が多いが、その他表皮嚢腫(粉瘤)や稗粒腫を合併することもある

基底細胞母斑症候群(Gorlin症候群) 診断基準

癌抑制遺伝子であるPTCH1遺伝子等の変異で発症する常染色体優性遺伝疾患

皮膚関連症状としては下記が特徴的

- 掌蹠点状小陥凹(85%以上)

- 2個以上あるいは20歳以下の基底細胞癌(80%)

- 多発性顎骨嚢胞(70% 皮疹に先行)

診断基準

| 大基準 | 2個以上, または20歳未満の基底細胞癌 (80%) |

| 顎骨の歯原性角化嚢胞(組織学的に証明) | |

| 3個以上の掌蹠の小陥凹 | |

| 大脳鎌の石灰化 | |

| 肋骨異常(二分, 癒合, 極端な扁平化) | |

| 一等親に罹患者を持つ | |

| 小基準 | 大頭症(身長で補正後) |

| 先天奇形(口唇口蓋裂, 前額突出, 粗野顔貌, 両眼隔離) | |

| その他の骨格異常(Sprengel変形, 胸郭変形, 合指症) | |

| X線検査の異常(トルコ鞍骨性架橋, 脊椎の異常, 手足のモデリング欠損, 手足の火焔様透過像) | |

| 卵巣線維腫 | |

| 髄芽腫 (5%) |

大基準2つまたは大基準1つと小基準2つで診断

- 1. 頭囲増大や顎骨突出などの骨格変形を伴う

- 2. がん抑制遺伝子であるPTCH1遺伝子変異が主要な原因。NOD2は若年性サルコイドーシスをきたすBlau症候群の原因遺伝子

- 3. Gorlin症候群が別名

- 4. 内分泌異常の合併はなく、診断基準にも含まれない

- 5. 遺伝形式:常染色体優性遺伝形式をとる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p403(2・3・5)/218(2)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p586(ALL)/522(2)

- 参考:新・皮膚科セミナリウム 高発癌性遺伝性疾患の概要と最近の知見 日皮会誌:125(12), 2277-2282, 2015

関連問題

選択問題47:解答 2

脱毛・舌炎・爪甲菲薄化を伴う皮疹であり、組織では表皮上層の壊死を伴っている

壊死性遊走性紅斑の診断で、グルカゴノーマを代表とする低栄養状態に合併する→2

壊死性遊走性紅斑

グルカゴノーマ*や低栄養状態で低アミノ酸血症をきたし、皮疹が生じる

皮疹は肛門周囲や陰部など間擦部・開口部で紅斑が出現し、膿疱・びらんをきたし環状に拡大する

*グルカゴン作用過剰のためアミノ酸が分解され糖となり、高血糖・低アミノ酸血症をきたす

組織:表皮上層の細胞内浮腫や壊死が特徴

※臨床像も組織像も亜鉛欠乏症に類似することがある

- 1. 糖尿病:グルカゴノーマでは糖尿病をきたす。糖尿病のデルマドロームに汎発性環状肉芽種やリポイド類壊死症がある

- 2. グルカゴノーマ:壊死性遊走性紅斑をきたす代表的疾患

- 3. B細胞リンパ腫:メトレート(MTX)投与中にB細胞リンパ腫をきたすことがある(MTX-LPD)

- 4. クッシング病:下垂体のACTH産生腫瘍で、ホルモン過剰による中心性肥満や満月様顔貌、多毛などをきたす

- 5. 胃癌:鉄欠乏の原因となり、鉄欠乏症では舌炎や匙状爪をきたす(Plummer-Vinson症候群)が、皮膚炎は著明でない

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p146(2)/332(1)/479(3)/373(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p194(2)/459(1)/722(4)/780(5)

- 選択肢4の参考:クッシング病(下垂体性ACTH分泌亢進症)(指定難病75)

関連問題(壊死性遊走性紅斑)

- 2020 記述3 / 2018 選択79 / 2010 選択41 (臨床問題, 基礎疾患)

- 2017 選択52 (亜鉛欠乏症と組織像が類似)

選択問題48:解答 4

頬部の紅色局面がみられ、Direct Fast Scarlet染色で赤色に染まるアミロイド沈着がみられる

結節性アミロイドーシスの診断で、免疫グロブリンL鎖がアミロイドの前駆物質となる

同症は頬部に好発する皮膚限局性アミロイドーシスの一型で、全身性アミロイドーシスであるALアミロイドーシスに移行することがある

アミロイドーシスと前駆物質

正常では見られないアミロイドが沈着して生じるのがアミロイドーシス

検出にはコンゴーレッド染色やダイレクト・ファスト・スカーレット染色が用いられ、皮膚では後者の方が染まりやすい

アミロイドーシスは病型によって前駆物質が異なる

| 病型 | 前駆物質 | |

| 皮膚限局性アミロイドーシス | アミロイド苔癬 | ケラチン |

| 斑状アミロイドーシス | ||

| 結節性皮膚アミロイドーシス | 免疫グロブリンL鎖(AL) | |

| 全身性アミロイドーシス | ALアミロイドーシス | AL ※多発性骨髄腫を合併することがある |

| 家族性全身性アミロイドーシス | トランスサイレチン | |

| アポA1(脂質輸送蛋白) | ||

| 透析アミロイドーシス | β2-ミクログロブリン | |

- 1. ケラチン:原発性皮膚アミロイドーシス(アミロイド苔癬や斑状アミロイドーシス)の前駆蛋白

- 2. β2ミクログロブリン:透析アミロイドーシスの前駆蛋白。手根管症候群をきたし、皮膚では臀部や体幹の皮下結節・丘疹を生じる

- 3. アミロイドA蛋白:反応性AAアミロイドーシスの前駆蛋白。慢性炎症性疾患に続発するが、皮疹は稀

- 4. 免疫グロブリンL鎖:結節性皮膚アミロイドーシスや、多発性骨髄腫など形質細胞腫瘍に伴うALアミロイドーシスの前駆蛋白

- 5. 脂質:脂質輸送蛋白であるアポA1は家族性アミロイドーシスの前駆蛋白

アミロイド沈着部位:免疫グロブリンL鎖が前駆物質の場合(ex. 結節性皮膚アミロイドーシス)は真皮〜皮下脂肪にかけて広くみられるが、ケラチンが前駆物質の場合(ex. アミロイド苔癬)は真皮上層に限局する。本例と2018 選択61(リンクは下記)を比較すると沈着部位の違いがわかる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p317(4)/316(1)/318(2・3)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p444・447(4)/446(1・2)/445(3)

関連問題

- 2013 選択54 / 2009 選択43 (結節性皮膚アミロイドーシスの前駆物質)

- 2021 記述20 / 2009 選択43 (透析アミロイドーシスの前駆物質)

- 2023 選択66 / 2018 選択61 (アミロイド苔癬の前駆物質, 沈着部位)

- 2011 選択56 (多発性骨髄腫に伴うALアミロイドーシス)

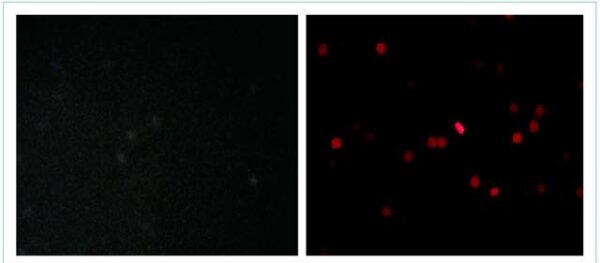

選択問題49:解答 2

30代女性の家族歴のある幼少期からの光線過敏症で、肝障害・貧血を伴っている

赤血球蛍光試験では自家蛍光が見られ、上記症状と合わせて骨髄性プロトポルフィリン症の診断→2

ヘム代謝障害のため、鉄剤内服後は症状が悪化しやすい

骨髄性プロトポルフィリン症

ヘム代謝障害をきたすポルフィリン症の一つ

プロトポルフィリンが代謝されず骨髄で蓄積する

→血中・糞便中のプロトポルフィリンが増加、肝にも蓄積して肝障害

臨床症状としては幼少期からの光線過敏症が特徴

- 原因:フェロケラターゼ(FECH)遺伝子変異による常染色体優性遺伝疾患

- 検査:赤血球が変性しており、蛍光顕微鏡で赤色蛍光を発する&日光曝露で溶血する

参考文献より引用, 赤血球蛍光試験にて健常者(左)は自家蛍光(-)だが患者検体では自家蛍光がみられる

- 1. Kanzaki病:リソソーム蓄積症の一つで、Fabry病類似の被角血管腫や知覚神経障害・聴力低下をきたすが生命予後は良好

- 2. 骨髄性プロトポルフィリン症:家族歴を伴う幼少期からの光線過敏症や、赤血球蛍光試験での蛍光が特徴

- 3. ペラグラ:ナイアシン欠乏が原因で、3つのD(皮膚炎・認知症・下痢)を生じ皮膚炎は光線過敏症の形態をとる

- 4. ヘモクロマトーシス:輸血等が原因の鉄過剰で、皮膚の色素沈着・肝障害・糖尿病をきたす

- 5. 晩発性皮膚ポルフィリン症:後天性のポルフィリン症で、肝障害(とくにC型肝炎)が誘因となる。中高年以降に好発する点や赤血球が正常な点が異なる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p330(2)/334(1)/327(3)/324(4)/331(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p475(2)/468(1)/479(3)/469(4)/476(5)

- 参考・図引用:赤血球光溶血試験と赤血球蛍光試験が診断の一助となった骨髄性プロトポルフィリン症の一例 医学検査 Vol.69 No.4 (2020) pp. 683–688

関連問題

選択問題50:解答 4

ビタミンC欠乏症(壊血病)の症状を問う問題。環状紅斑はビタミンC欠乏症の症状ではない→4

ビタミンCは膠原線維合成に重要なため、欠乏すると血管脆弱化(→紫斑・歯肉出血)をきたす

毛孔一致性の角化や創傷治癒遅延も特徴の一つ

- 1・2:紫斑・歯肉出血:血管脆弱化による症状

- 3. 毛孔角化:壊血病の特徴の一つ

- 4. 環状紅斑:慢性遊走性紅斑(ライム病)や壊死性遊走性紅斑(グルカゴノーマ)が含まれ、基礎疾患を伴うことが多い

- 5. 脱毛:ビタミンCは毛髪形成におけるジスルフィド結合に重要なため、毛髪の変形(swan neck/corkscrew deformity)や脱毛をきたすことがある。脱毛は亜鉛欠乏症の主要症状でもある

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p328(1・2・3)/145(4)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p243・478(1・2・3)/192(4)

- 選択肢5の参考:皮膚科セミナリウム 第31回 金属代謝異常症・ビタミン欠乏症 日皮会誌:117(12), 1941-1947, 2007のp1946

- 選択肢5の参考:Adult scurvy J Am Acad Dermatol. 1999 Dec;41(6):895-906

-

-

平成26(2014)年度 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題51〜75

続きを見る