日本皮膚科学会 皮膚科専門医試験 令和3(2021)年度の解答解説を作成しました

見出しから各問題へ飛べます

誤字脱字ご意見などあればコメント・右のフォーム・Twitterなどでご連絡ください

- 問題出典:試験問題(過去問題) |公益社団法人日本皮膚科学会

- 参考文献:あたらしい皮膚科学 第3版、皮膚科学(マイナー) 第10版でカッコ内は選択肢番号、その他は問題末に各自記載

※本記事で参考にしたのは皮膚科学 第10版ですが、11版が出ているので上記リンクは新版です

選択問題1〜30の解答・解説は下記

-

-

令和3年度(2021年度) 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題1〜30

続きを見る

見出し

- 1 令和3年度(2021年度) 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題31〜60

- 1.1 選択問題31:解答 3

- 1.2 選択問題32:解答 2

- 1.3 選択問題33:解答 4

- 1.4 選択問題34:解答 1, 3, 4

- 1.5 選択問題35:解答 2

- 1.6 選択問題36:解答 5

- 1.7 選択問題37:解答 5

- 1.8 選択問題38:解答 4

- 1.9 選択問題39:解答 2

- 1.10 選択問題40:解答 5

- 1.11 選択問題41:解答 1, 4, 5

- 1.12 選択問題42:解答 1, 2, 5

- 1.13 選択問題43:解答 1, 3, 5

- 1.14 選択問題44:解答 3, 5

- 1.15 選択問題45:解答 5

- 1.16 選択問題46:解答 2

- 1.17 選択問題47:解答 2, 3, 4

- 1.18 選択問題48:解答 2

- 1.19 選択問題49:解答 1, 3, 5

- 1.20 選択問題50:解答 3

- 1.21 選択問題51:解答 5

- 1.22 選択問題52:解答 5

- 1.23 選択問題53:解答 5

- 1.24 選択問題54:解答 4

- 1.25 選択問題55:解答 5

- 1.26 選択問題56:解答 3, 4, 5

- 1.27 選択問題57:解答 3

- 1.28 選択問題58:解答 3

- 1.29 選択問題59:解答 4

- 1.30 選択問題60:解答 4

令和3年度(2021年度) 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題31〜60

選択問題31:解答 3

手足口病のうち、特徴的な臨床像を呈するウイルス型を問う問題

コクサッキーウイルス A6が原因の手足口病では、手足以外の体幹部に皮疹が生じ、成人でも感染しやすい→3

また治癒後数か月たって、爪甲脱落症を起こすという特徴もある

- 1. エンテロウイルス 71:手足口病の原因となり、無菌性髄膜炎をきたすことがある

- 3. コクサッキーウイルス A6:手足口病の原因となり、強い皮膚症状や治癒後の爪甲脱落という特徴がある

- 4・5. コクサッキーウイルス A10/A16:手足口病の原因として頻度が高い

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p506

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p782

関連問題

- 2017 選択26(手足口病の一般問題)

- 2012 選択21 / 2010 選択83 (手足口病の原因ウイルスと特徴的症状)

選択問題32:解答 2

爪白癬治療薬の薬価を問う問題

ラミシール®錠は27,000円/治療で薬価が最も安くなる→2

安い順に並べると下記

- 2. ラミシール®:150円/錠 × 180日(6ヶ月間) = 27,000円

- 4. ルコナック®:868.5円/g × 3.5g(1本) × 12本 = 36,447円

- 3. イトリゾール®パルス*:233.8円(50mg) × 8錠 x 7日 x 3コース = 39,278円

- 5. クレナフィン®:1,578.3円/g × 3.56g ×12本 = 67,425円

- 1. ネイリン®:817.1円/錠 × 84日 = 68,636.4円

*1週間内服→3週間休薬を3コース

なお後発品を含めても、テルビナフィン系統の方が安価となる

- イトラコナゾール(イトリゾール®後発品):17,086円

- テルビナフィン(ラミシール®後発品):13,770円

2022年版 爪白癬治療 薬価比較

本問出題後の2022年4月〜薬価改訂で一部の薬剤は大幅に薬価が下がった

| 薬価基準 | 2021年 | 2022年 |

| ラミシール® | 150円/錠 | 100.9円/1錠 |

| ルコナック® | 868.5円/g (3,039.75円/本) |

816.1円/g (2,856.35円/本) |

| イトリゾール® | 233.8円/50mg | 189.2円/50mg |

| クレナフィン® | 1,578.3円/g (5,618.75円/本) |

1,523.3円/g (5,422.9円/本) |

| ネイリン® | 817.1円/錠 | 814.9円/錠 |

これを反映して上記と同じ量で計算すると、下記のようになる(イトリゾール®がルコナック®より安価に)

- ラミシール®:18,162円

- イトリゾール®:31,786円

- ルコナック®:34,276円

- クレナフィン®:65,075円

- ネイリン®:68,452円

- 参考:薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和4年3月31日まで)|厚生労働省 ※本問出題当時

- 参考:薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和4年4月20日適用)|厚生労働省 ※2022年版

関連問題

- 2022 選択44 (爪白癬治療薬値段比較:2本/月だと外用薬が高い)

- 2020 選択30 (アリルアミン系爪白癬治療薬)

- 2019 選択37 / 2017 選択29 / 2015 選択25 / 2012 選択22 (爪白癬治療薬)

選択問題33:解答 4

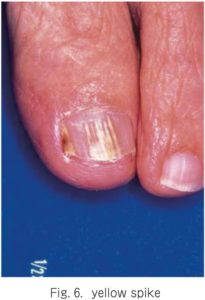

爪白癬の病型を問う問題

爪全体に白濁が見られるが、肥厚や脆弱化はみられず、PSOに該当する→4

- 爪白癬の代表的病型 参考サイトより引用

- yellow spike 参考文献より引用

- 1. yellow spike:爪甲で線状ないし楔状の混濁がみられるDLSOの亜型

- 2. total dystrophic onychomycosis(TDO) 全異栄養性爪真菌症:爪甲全体が侵され、脆弱や肥厚をきたす。長期間の罹患で生じる

- 3. superficial white onychomycosis(SWO) 表在性白色爪真菌症:爪表面の損傷部から真菌が侵入し、爪甲表面で点状の白濁をきたす

- 4. proximal subungual onychomycosis(PSO) 近位爪甲下爪真菌症:近位側(爪母)の爪上皮から真菌が侵入して生じる

- 5. distal and lateral subungual onychomycosis(DLSO) 遠位側縁爪甲下爪真菌症:足白癬から進展し、側面や遠位(爪床)から爪母方面へ進展する

爪白癬で最多の病型

DLSOが進展しても爪全体が白濁化するのでは?という気もするが、表面が粗造になっていないことからPSOの方がより適切と思われる

TDOも爪全体が侵されるが、肥厚や脆弱化が見られる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p534(2・3・4・5)

- 選択肢2〜5の参考:日本皮膚科学会皮膚真菌症診療ガイドライン 2019 日皮会誌:129(13), 2639-2673, 2019のp2642

- 選択肢1の参考, 画像引用:爪白癬 Med. Mycol. J. Vol. 52, 77-95, 2011のp80およびFig.6

- 画像引用:マルホ皮膚科セミナー 2019/05/13 爪白癬治療様爪外用液の特徴と適応

選択問題34:解答 1, 3, 4

皮膚カンジダ症で用いられるのは、アモロルフィンとケトコナゾール(上記2つは外用)・イトラコナゾール(内服)の3つ→1, 3, 4

2. ブテナフィンと5. リラナフタートは白癬に対してのみ使用される

皮膚カンジダ症に対して使用される抗真菌外用薬

| 系統 | 一般名 | 商品名 |

| イミダゾール | ケトコナゾール | ニゾラール® |

| ネチコナゾール | アトラント® | |

| ルリコナゾール | ルリコン® | |

| ラノコナゾール | アスタット® | |

| ビホナゾール | マイコスポール® | |

| クロトリマゾール | エンペシド® | |

| ミコナゾール | フロリードD® | |

| モルホリン | アモロルフィン | ペキロン® |

| アリルアミン | テルビナフィン | ラミシール® |

※よく採用されているもののみ抜粋、青文字は白癬と共通

白癬に対して使用される抗真菌外用薬

| 系統 | 一般名 | 商品名 |

| イミダゾール | ケトコナゾール | ニゾラール® |

| ネチコナゾール | アトラント® | |

| ルリコナゾール | ルリコン® | |

| ラノコナゾール | アスタット® | |

| ビホナゾール | マイコスポール® | |

| モルホリン | アモロルフィン | ペキロン® |

| アリルアミン | テルビナフィン | ラミシール® |

| ベンジルアミン | ブテナフィン | メンタックス®, ボレー® |

| チオカルバミン酸 | リラナフタート | ゼフナート® |

※よく採用されているもののみ抜粋、青文字は皮膚カンジダ症と共通

現実的には採用枠が限られている以上両者に有効なものの採用率が高いわけで、そこから類推するのが良いだろう

関連:2020 選択29(カンジダ症で使われる抗真菌薬:商品名), 2018 選択26(イミダゾール系抗真菌薬:ルリコン®, ニゾラール®, フロリードD®)

選択問題35:解答 2

抗酸菌のうち培養不可なものを問う問題

らい菌は人工培地で培養できず、スメア法による直接鏡検で診断する→2

他選択肢である結核菌と非結核性抗酸菌(NTM)も通常培地では培養不可で、小川培地やMGITを用いる

- 1. Mycobacterium avium:肺病変では頻度が高いが、皮膚NTM症では頻度が低い起因菌。比較的高温でも生存するため、24時間風呂や温泉が感染源となりえる

- 2. Mycobacterium leprae(らい菌):ハンセン病の原因菌。人工培地では培養できず、マウスやアルマジロの足蹠で増殖させる

- 3. Mycobacterium marinum:皮膚NTM症の原因として最多。30〜33℃の淡水で増殖するため、熱帯魚飼育者等に好発する。結核スクリーニングに用いられるIGRA検査*で交差反応を示すため、注意が必要

- 4. Mycobacterium tuberculosis(結核菌):真性皮膚結核およびアレルギー反応による結核疹をきたす

- 5. Mycobacterium ulcerans:ブルーリ潰瘍の原因菌。菌毒素により疼痛や組織学的炎症に乏しいが、急速拡大する潰瘍を呈する

*IGRA検査 = クォンティフェロン・T-SPOT

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p551〜553(1・2・3・5)/546(4)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p832〜834(1・2・3・5)/826(4)

- 選択肢2の参考:日本細菌学会 トップページ>ようこそ不思議な細菌の世界へ>らい菌

- 選択肢5の参考:新・皮膚科セミナリウム ブルーリ潰瘍 日皮会誌:124(1), 23-26, 2014

関連問題

選択問題36:解答 5

LRINEC scoreの項目を問う問題

CRP・WBC・Hb・Na・Cr・Gluの6項目で、LDHは含まれない→5

壊死性筋膜炎 LRINEC score

壊死性筋膜炎の早期診断目的に使われるスコアで、採血項目のみ(Lはlaboratory)で評価可能

6点以上で壊死性筋膜炎の可能性が高くなる

| 項目 | 検査値 | 点数 |

| CRP | <15mg/dL | 0 |

| ≧15mg/dL | 4 | |

| 白血球 | <15,000/mm3 | 0 |

| 15,000〜25,000/mm3 | 1 | |

| >25,000/mm3 | 2 | |

| ヘモグロビン | >13.5g/dL | 0 |

| 11〜13.5g/dL | 1 | |

| <11g/dL | 2 | |

| 血清ナトリウム | ≧135mEq/L | 0 |

| <135mEq/L | 2 | |

| 血清クレアチニン | ≦1.6mg/dL | 0 |

| >1.6mg/dL | 2 | |

| 血糖値 | ≦180mg/dL | 0 |

| >180mg/dL | 1 |

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p527

関連:2018 選択30(LRINECスコアの項目:血糖値・Hb)

選択問題37:解答 5

農業従事者の手背で単発皮膚潰瘍があり、培養では茶褐色〜黒色の絨毛状コロニー形成が、スライドカルチャーでは菌糸と花弁状胞子が見られる

上記よりスポロトリコーシスの診断。リンパ行性に上行性病変をきたすことが多いが、本例では単発病変であり限局型となる→5

- 1. 高温環境では発育しないため、ホッカイロ等を用いた温熱療法が有効

- 2. △ Wood灯は紅色陰癬(紅色蛍光)や頭部白癬・皮膚ポルフィリン症・癜風の診断補助に利用される

- 3. 1980年代をピークに減少傾向にあり、2010年以降の年間報告数は10例/年前後

- 4. 病理所見では星芒体(星状体):asteroid bodyが特徴。星状体はサルコイドーシスでもみられる

- 5. 本例は限局型。皮膚リンパ管型はリンパ管に沿った複数の病変がある場合に診断されるため、単発病変では診断できない

Wood灯でスポロトリコーシスに特徴的な所見はないが、(他疾患の除外など)「診断の補助となる」のは否定しようがなく、選択肢5が明らかに誤りなので相対的に正解選択肢と考える

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p541(1・4・5)/86(2)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p875(1・4・5)/106(2)

- 選択肢3の参考:日本皮膚科学会皮膚真菌症診療ガイドライン 2019 日皮会誌:129(13), 2639-2673, 2019のp2646

- 参考:マルホ皮膚科セミナー 2020/07/27 スポロトリコーシスについて -疫学・診断・治療- (コロニー, スライドカルチャーの写真あり)

関連問題

選択問題38:解答 4

結核に関する一般問題

ツベルクリン反応は10mm以上で陽性→4

- 1. 腺病性苔癬:結核疹(結核に対する免疫反応で生じる皮疹)であり、菌は検出されない。直径1〜数mmの紅色丘疹が多発する

- 2. 結核菌の同定には"小川培地"やMGIT(液体培地)を用いる。サブロー培地は真菌用の培地

- 3. バザン硬結性紅斑:小葉性脂肪織炎が特徴で、乾酪壊死を伴う肉芽腫や血管炎も見られる

↔結節性紅斑は脂肪隔壁間の炎症で、血管炎所見もみられない - 4. ツベルクリン反応:10mm以上で陽性、0〜9mm以下が陰性。Ⅳ型アレルギーの一つ

- 5. 結核菌は増殖が遅いため抗結核薬の長期投与(6ヶ月〜)が必要で、薬剤耐性菌の出現を抑えるため多剤併用療法を行う

(INH + RFP + PZA + EB or SMを2ヶ月 → INH + RFP or EBを4ヶ月)

皮膚結核の分類 真性皮膚結核と結核疹

- 結核菌が直接病巣を作るもの(培養で結核菌+):真性皮膚結核

- 結核菌に対するアレルギー反応で生じるもの:結核疹

| 真性皮膚結核 | 結核疹 |

| 皮膚腺病 | Bazin硬結性紅斑 |

| 尋常性狼瘡 | 丘疹壊疽性結核疹 |

| 皮膚疣状結核 | 腺病性苔癬 |

| 陰茎結核疹 |

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p550(1)/551(2)/356(3)/83(4)/546(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p829(1)/831(2・5)/830(3)

関連問題

選択問題39:解答 2

小児の蚊刺過敏症と光線過敏症(種痘様水疱症)から、慢性活動性EBウイルス感染症を考える

病変部からはEBウイルスが検出される→2

慢性活動性EBウイルス感染症

本来はB細胞に感染し、一過性の症状(伝染性単核症)を引き起こして治癒するEBウイルスがNK/T細胞に持続感染することで生じる

伝染性単核症様の症状を繰り返し、一部で蚊刺過敏症(NK細胞)や種痘様水疱症(T細胞)を合併する

経過中に血球貪食症候群や悪性リンパ腫を合併する予後不良の疾患

- 1. 肝脾腫などの伝染性単核球症様症状が中心で、腎障害は一般的ではない

- 2. 種痘様水疱症では病変部の生検組織を用いたEBER免疫染色が診断に用いられ、末梢血中EBV-DNA測定も有効

- 3. 疎毛・無汗症・歯牙形成異常は無汗性外胚葉形成不全症(EDA1遺伝子ないしEDAR遺伝子変異)の3主徴

- 4. 血中および糞便中でプロトポルフィリンが増加するのは骨髄性プロトポルフィリン症(小児で光線過敏症をきたすため鑑別上重要)

- 5. カポジ水痘様発疹症では、アトピー性皮膚炎など皮膚バリア機能の低下があると全身で小水疱を生じえる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p507(1)/234(2)/342(3)/330(4)/488(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p764(1)/268(2)/482(3)/458(4)/756(5)

関連問題

選択問題40:解答 5

線状皮膚炎はアオバアリガタハネカクシが原因となる→5

- 1. 結核菌:皮膚腺病や硬結性紅斑、腺病性苔癬などの原因

- 2. 放線菌:口腔や扁桃に常在するグラム陽性桿菌で、口腔周囲の創部から侵入して皮膚病変を形成する

- 3. チャドクガ:毛虫皮膚炎の原因

- 4. ヒゼンダニ(疥癬虫):疥癬の原因

- 5. アオバアリガタハネカクシ:線状皮膚炎の原因。払い除けようとした際に、体液(ペデリン)が付着した部位で線状に紅斑をきたす

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p546(1)/530(2)/563(3・5)/564(4)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p825(1)/819(2)/902(3・5)/887(4)

関連問題

- 2022 選択37 (虫と皮膚炎)

- 2011 記述5 / 2009 選択26 (アオバアリガタハネカクシ)

選択問題41:解答 1, 4, 5

ヒアリに関する一般問題

ヒアリは特定外来生物で、日本には定着していないが貨物コンテナに混じって確認事例が複数ある

刺されると強い疼痛(ヒアリの"ヒ"はfire)をきたし、アナフィラキシー症状を起こすこともある

- 1. ヒアリは赤褐色の外観をしている

- 2. ヒアリ毒はハチ毒との交叉反応性があり、ハチ毒に感作が成立しているとヒアリ刺症の経験がなくてもアナフィラキシーを生じえる。

オオハリアリは交叉性はないが、こちらも刺されるとアナフィラキシーを生じることがある - 3. アリは一般に冬季は巣に篭り動けなくなる。南米原産で日本以北に定着していないことから、積雪のある地方での越冬は難しいと考えられる

- 4. ソノレプシンというアルカロイド毒を持ち、刺されるとすぐに激しい痛みがあり数日以内に紅斑・無菌性膿疱をきたす

- 5. ヒアリ毒に含まれる蛋白成分に対するアレルギー反応で、アナフィラキシーを起こすことがある

選択肢3についてはなんとも言えない(「積雪のある地域には定住しない」という記載もない)が、その他選択肢が明確に正しいので相対的に間違い選択肢と考える

- 参考:ヒアリの特徴とヒアリ刺症の治療 臨床皮膚科 72巻5号(2018増刊号) p166-168

- 選択肢3の参考:特定外来生物ヒアリに関する情報TOP | 環境省 (ヒアリ定着場所)

選択問題42:解答 1, 2, 5

ダニが媒介するリケッチア感染症、つつが虫病と日本紅斑熱に関する問題

つつが虫病 日本紅斑熱 比較

| つつが虫病 | 日本紅斑熱 | |

| 媒介動物 | ツツガムシ | マダニ |

| 原因菌 | Orientia tsutsugamushi | Rickettsia japonica |

| 潜伏期間 | 5〜14日 (やや長い) |

2〜8日 |

| 皮疹分布 | 体幹中心 | 四肢に多く手掌足底にも出現する |

| 刺し口 | 大きく痂皮を伴う | 小さい |

| リンパ節腫脹 | 全身および局所のリンパ節腫脹 | 全身・局所ともに少ない |

| 治療 | テトラサイクリン | テトラサイクリン +重症例ではニューキノロン |

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p569-570(3・4・5)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p892-895(3・4・5)

- 選択肢1・2の参考:新・皮膚科セミナリウム 日本紅斑熱とつつが虫病 日皮会誌:124(9), 1739-1744, 2014

選択肢4について、「あたらしい皮膚科学」では日本紅斑熱も局所リンパ節腫脹をきたすことになっているが、他選択肢との兼ね合いで間違い選択肢と考える

関連問題

選択問題43:解答 1, 3, 5

梅毒検査に関する問題

STS法とTPHA法の陽転化順番については、最新の検査手法により教科書記載と異なってきており注意が必要

(教科書では「STS法が先に陽転化する」と記載されているが、現在はTP抗体法:TPLAの方が先に陽転化するケースが出てきている)

-

-

梅毒 血清学的検査法の比較 STS法 TPHA法(TPLA法)

続きを見る

- 1. ガラス板法の抗原であるVDRLは2010年に発売中止となった

- 2. 臍帯血からのFTA-ABS-IgM検査は2014年以降は保険適用外となった

- 3. STS(緒方法)は1994年に保険適応から除外された

- 4. 従前の陽転化順はSTS→TP抗体であったが、TP抗体(TPLA:LA)はSTS(RPR:LA)より先に陽転化することがある→×

- 5. RPR:LA、TPLA:LAともに自動検査法で測定誤差が少ないため、用手法(技師が目視で確認)より推奨されている

- 選択肢1〜3の参考:マルホ皮膚科セミナー 2018/07/05 最近の梅毒について

- 選択肢4の参考:日本性感染症学会誌 性感染症 診断・治療 ガイドライン 2016 のp47

- 選択肢5の参考:梅毒診療ガイド のp5

選択肢4について。「STS(RPR:LA)はTP抗体(TPLA:LA)より先に陽転する.」は誤り選択肢であるが、これは"現在の検査では必ずTPLA→STS"を意味しているわけではなく、従来どおりSTS→TPLAの場合もあることに注意が必要。

なお翌年2022年の選択問題88では「感染初期においてTPLA法→RPR法の順で陽性になることがある。」(この順番でないこともあるというニュアンスを含んだ文章)という表現で出題されている

関連問題

- 2022 選択88 / 2020 選択95 / 2016 選択82 (STS法とTP法の陽転順)

- 2017 記述2(TPLA)

- 2016 選択28(ガラス板法について)

選択問題44:解答 3, 5

HIV感染症に関する一般問題

- 1. HIVはRNAウイルス(レトロウイルス)が原因となる

- 2. 血液中のT細胞およびマクロファージに感染する。感染にはCD4陽性細胞+CCR5やCXCR4といったコレセプターが必要で、CCR5はマクロファージに発現、CXCR4はT細胞に発現しているため

B細胞に感染するウイルスにはEBウイルスがある - 3. 感染後HIV抗体検査(WB法)が陽性とならない期間は6〜8週間とされる *

- 4. 現在は原則として診断時点で、CD4+細胞数に関わらず治療を開始する

(以前はCD4+細胞数が一定値以下に減少するまで治療しなかった) - 5. 母親→胎児の感染経路は経胎盤/産道/母乳感染のいずれもあり、母乳栄養の中止および帝王切開、予防的抗HIV薬内服(母体・新生児)を行う

*現在用いられている第4世代スクリーニングは抗体のみでなく抗原も測定するため、罹患後3W程度で陽転化する。よって罹患後6〜8週間経たないと全く検査に引っかからないというわけではない

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p509-513(1〜4)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p784-786(1〜4)

- 選択肢5の参考:HIV感染妊娠に関する診療ガイドライン 第2版のp59

関連問題

- 2019 選択50(HIVの検査偽陰性期間)

- 2018 選択34(window period)

- 2017 選択13(HIV感染のコレセプター)

- 2015 選択27 (HIVの検査偽陰性期間, 感染経路, 梅毒感染等)

選択問題45:解答 5

梅毒トレポネーマが検出される皮膚病変を問う問題

1〜2期の早期梅毒は梅毒トレポネーマ(TP)の菌量が多く感染力が強いが、3〜4期の晩期梅毒は弱い

特に扁平コンジローマは感染力が強い→5

- 1. ゴム腫:3期梅毒 病巣のTPは少ない

- 2. 軟性下疳:Haemophilus ducreyiによる性感染症で、梅毒ではない

- 3. 硬性下疳:1期梅毒 中心部が潰瘍化する初期硬結病変

- 4. 梅毒性膿疱:2期梅毒 梅毒性丘疹に引き続いて稀に出現する(免疫能低下時に多い)

- 5. 扁平コンジローマ:2期梅毒 多量のTPが存在し、感染源となりやすい

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p557-558(1〜4)/560(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p919-923(1〜4), 925(5)

関連問題

- 2012 選択31 / 2011 選択34 / 2009 選択59 (梅毒トレポネーマが検出される皮膚病変)

選択問題46:解答 2

ヒドロキシクロロキン(プラケニル®)の投与量を問う問題

SLEおよび皮膚エリテマトーデスに対して保険適用がある内服薬で、理想体重に応じて投与量が変わる

※脂肪組織に貯まりづらく、実体重計算は肥満患者で過量投与となる(網膜障害等の副作用リスクが上がる)ため

ヒドロキシクロロキン(プラケニル®) 投与量

女性の理想体重(kg)= (身長* −100) × 0.85

男性患者の理想体重(kg)= (身長*−100) × 0.9

*cm

- 理想体重 31〜46kg:1日1回1錠(200mg)

- 理想体重 46〜62kg:1日1回1錠(200mg)と1日1回2錠(400mg)を1日おき

- 理想体重 62kg〜:1日1回2錠(400mg)

本患者の場合、(175-100) x 0.9 = 67.5kg >62kgのため、400mg連日内服となる→2

身長ごとで男女に分けると下記の様になる

| ヒドロキシクロロキン内服量(200mg) | 1日1錠 | 1日1錠と2錠を隔日 | 1日2錠 |

| 男性 | <151cm | 151〜169cm | 169cm< |

| 女性 | <154cm | 154〜173cm | 173cm< |

20歳以上女性の身長は平均値が154.3cm、標準偏差が6.7cm→+2SD(片側なので2.5%未満)でも173cmには達しないので、ほとんどの場合1日1錠か1錠/2錠隔日内服となることがわかる

一方20歳以上男性の身長は平均値が167.7cm、標準偏差が6.9cm→平均より少し上でも1日2錠内服となる

- 参考:プラケニル 添付文書

- 身長の参考:国民健康・栄養調査

関連問題

選択問題47:解答 2, 3, 4

全身性強皮症(SSc)は限局皮膚硬化型とびまん皮膚硬化型に分類される

全身性強皮症 限局皮膚硬化型(lcSSc)とびまん皮膚硬化型(dcSSc)

| 全身性強皮症の分類 | びまん皮膚硬化型 (dcSSc) |

限局皮膚硬化型 (lcSSc) |

| 皮膚硬化範囲 | 肘より近位 | 肘より末梢のみ |

| 病勢進行(皮膚・内臓) | 比較的急速 | 緩徐なことが多い |

| 陽性となりやすい抗核抗体 (自己抗体) |

抗トポイソメラーゼⅠ抗体 (抗Scl-70抗体) |

抗セントロメア抗体 |

| 抗RNAポリメラーゼⅢ抗体* |

「限局性強皮症」は皮膚硬化のみが生じる(全身症状を伴わない)もので、lcSScとは異なる。代表例は線状強皮症やモルフェア

- 1. 30〜50歳代に好発し、”女性”に多い(男女比1:3〜10)

- 2. 90%以上でレイノー現象を随伴する

- 3. 皮膚硬化部位でlcSScとdcSScに分類される

- 4. lcSScよりdcSScの方が皮膚硬化の範囲が広く、重篤な臓器病変も多い

- 5. 原発性胆汁性肝硬変(PBC)はlcSScの患者に多くみられる合併症で、抗ミトコンドリア抗体(PBCで陽性)は抗セントロメア抗体陽性者(≒lcSSc)の約20%に共存する

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p200-201(1〜4)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p385(1)/388(2)/386(3・4)

- 選択肢5の参考:マルホ皮膚科セミナー 2012/06/28 全身性強皮症の臨床・治療と最近の話題

関連問題

選択問題48:解答 2

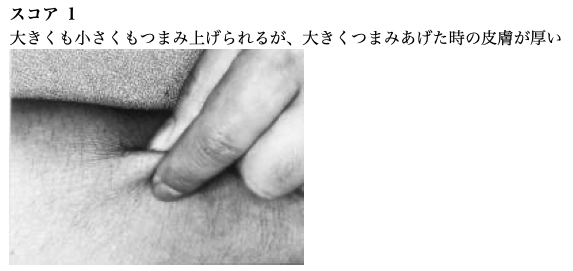

全身性強皮症のスキンスコア(total skin thickness score)について問う問題

二段階つまみ法

全身17の部位で皮膚硬化の程度をスコア化し、51点満点で算出する(高いほど硬化が強い)

- 0点:正常

- 1点:軽度(つまみ上げたときに厚みを感じる)

- 2点:中程度(大きくつまめるが小さくつまめない)

- 3点:高度(つまめない)

つまり「大きくつまむ」と「小さくつまむ」の二段階が必要なので、二段階つまみ法と呼ばれている

- 参考サイトより引用

- 参考サイトより引用

本問の「皮膚を大きくつまみ上げることはできるが小さくつまみ上げることができない」は2点に該当する。なお4点・5点は存在しない

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p203

- 参考・図引用:SSc 強皮症研究会議 スキンスコアのp3

選択問題49:解答 1, 3, 5

血管肉腫に関する一般問題

- 1・2. 高齢者の頭部や顔面に後発する

- 3. 出血や紫斑をきたしやすい

- 4・5. 局所進行性の高さに加え、早期に血行性転移(とくに肺転移)をきたしやすい

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p462

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p656

選択問題50:解答 3

類天疱瘡重症度スコア(BPDAI)に関する問題

BPDAIでは皮膚と粘膜に分けて、別々にスコアをつける→3

類天疱瘡重症度スコア (BPDAI*)

皮膚12箇所のびらん/水疱(①)および膨疹/紅斑(②)と、粘膜12箇所のびらん/水疱(③)に分ける

重症度に応じて1箇所あたり10点満点でスコアを付ける

①〜③いずれも120点満点となるが、それぞれ判定を行い最も高い重症度を採用する

| 軽症 | 中等症 | 重症 | |

| ①皮膚のびらん/水疱 | ≦14点 | 15〜34点 | 35点≦ |

| ②皮膚の膨疹/紅斑 | ≦19点 | 20〜34点 | 35点≦ |

| ③ 粘膜のびらん/水疱 | ≦9点 | 10〜24点 | 25点≦ |

*BPDAI = bullous pemphigoid disease area index

- 1. BPDAIにおいて、抗体価は評価基準に含まれない。天疱瘡重症度判定基準Ⅰでは抗体価がスコアに含まれる

- 2. 部位により異なるが、いずれも10点は軽症〜中等症

- 3・4. 皮膚のびらん(①)/紅斑(②)と粘膜のびらん(③)の3つにわけてスコアをつける

- 5. BPDAIは合計点ではなく、①・②・③それぞれで判定を行い最も高い重症度を採用する。一方PDAI*では皮膚病変と粘膜病変(および頭皮病変)を合計してスコアリングする

*PDAI = 天疱瘡重症度判定基準(Pemphigus Disease Activity Index)

関連問題

選択問題51:解答 5

口腔・陰部と粘膜部中心の水疱症をきたしており、HE染色では表皮真皮基底膜付近の炎症細胞浸潤(苔癬様変化)がみられる。蛍光抗体法(粘膜部)では細胞間にIgGの沈着がみられる

抗Dsg3抗体が弱陽性であることから、増殖性天疱瘡よりは腫瘍随伴性天疱瘡を最も疑う→5

※確定診断には、デスモグレイン1/3"以外の"抗体であるデスモプラキンやペリプラキンを証明する必要がある

- 1. 扁平苔癬:本例では組織学的に苔癬様変化がみられるが、扁平苔癬なら自己抗体陰性となる

- 2. 粘膜類天疱瘡:粘膜優位の病変をきたす類天疱瘡の亜型だが、抗Dsg3抗体陰性で抗BP180抗体や抗ラミニン332抗体が陽性

- 3. 増殖性天疱瘡:尋常性天疱瘡の亜型で、びらん面が上皮化せず増殖隆起をきたす。組織学的には好酸球が充満した表皮内膿疱がみられる

抗Dsg3抗体が強陽性となるはずであり、臨床・組織像からも否定的 - 4. 多型紅斑重症型(EM major):四肢優位に分布する多形紅斑に軽度の粘膜病変を伴うもので、自己抗体陰性となる

- 5. 腫瘍随伴性天疱瘡:悪性腫瘍(主に血液腫瘍)に合併する天疱瘡で、難治性口内炎など粘膜病変優位の症状をきたす。抗Dsg3抗体はほぼ全例で、Dsg1抗体も60%で陽性となる他、プラキンに対する多彩な自己抗体を生じる。組織学的には真皮・表皮境界部の炎症細胞浸潤が特徴

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p291(1)/259(2)/252(3)/139(4)/254(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p375(1)/311(2)/302(3)/180(4)/307(5)

本問は自己抗体に関する記載が少なく、腫瘍検索もしていないので確定診断は困難。3・5以外は自己抗体から否定的で、3も臨床像からは微妙なので除外して選ぶのが現実的

選択問題52:解答 5

DPP-4阻害薬関連類天疱瘡(BP)に関する一般問題

特定のHLAを有する人に多いと報告されている→5

DPP-4阻害剤関連類天疱瘡

経口血糖降下薬であるDPP-4阻害薬(とくにビルダグリプチン:エクア®)内服で誘発される類天疱瘡

- 炎症が軽度で、緊満性水疱や浮腫性紅斑が少ない

- BP180のNC16a領域(通常の水疱性類天疱瘡で反応する部位)以外に反応する自己抗体が生じる

→検査上、抗体価が低値となる

- 1・4. 炎症性紅斑や浮腫を伴う頻度が低く、組織学的にも好酸球浸潤が乏しい→つまり「単なる水疱のみ」の例が多い

- 2. 抗BP180NC16a抗体は陰性〜低値が多い

※BP180全長に対する抗体は陽性となる - 3. 内服開始からBP発症までの平均内服期間は16〜24.1か月と長い。通常の薬疹は内服開始後7〜10日後の発症が多い

- 5. 日本人の非炎症型DPP-4阻害薬関連BP患者の大半でHLA-DQB1*03:01が検出される

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p257(1・2・4)

- その他選択肢の参考:DPP-4阻害薬関連水疱性類天疱瘡 皮膚科の臨床63(12), 1794-1800, 2021

- 参考:類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む) 診療ガイドライン補遺版 日皮会誌:133(2), 189-193, 2023

関連問題

- 2023 選択34 / 2020 選択53 / 2017 選択47 (DPP-4i関連BPについて)

- 2018 選択43(保険適用のあるBP検査)

- 2013 選択38 (BP180検査について)

選択問題53:解答 5

組織球症の免疫染色について問う問題

S100陽性となるのはランゲルハンス細胞組織球症(LCH)と指状嵌入樹状細胞肉腫で、langerin陽性となるのはLCH

→S100のみ陽性なのは5

組織球症と免疫染色

組織球=マクロファージ

ただし"組織球症"の場合はマクロファージが増殖する疾患(ex.多中心性細網組織球症)だけでなく、Langerhans細胞や樹状細胞が増殖する疾患(ex.Langerhans細胞組織球症)も含めて呼ばれる

| 組織球症の 免疫染色 |

CD68 | S-100 | CD207 (Langerin) |

| 組織球 (マクロファージ) |

+ | - | - |

| Langerhans細胞 (樹状細胞の一種) |

- | + | + |

| 樹状細胞 | - | + | - |

よって本問の免疫染色結果は下記のようになる

| 腫瘍細胞の由来 | CD68 | S-100 | CD207 (Langerin) |

|

| 細網組織球症 | 組織球 | + | - | - |

| 若年性黄色肉芽腫 | 組織球 | + | - | - |

| 汎発性発疹性組織球症 | 組織球 | + | ± | - |

| ランゲルハンス細胞組織球症 | Langerhans細胞 | - | + | + |

| 指状嵌入樹状細胞肉腫 | 樹状細胞(指状嵌入細胞) | ± | + | - |

- 1. 細網組織球症:組織球増殖疾患で、関節リウマチ類似の多発性関節炎を伴う

- 2. 若年性黄色肉芽腫:生後早期、顔面中心に黄色肉芽腫をきたす疾患。脂質を貪食した組織球がみられ、CD68(+) S100(-)

- 3. 汎発性発疹性組織球症:全身に多発する丘疹をきたす疾患。非Langerhans細胞組織球症であり、CD68(+) S100(-)

- 4. ランゲルハンス細胞組織球症:主に幼少期ランゲルハンス細胞が皮膚や骨で増殖をきたす疾患。S-100(+) langerin(+)、CD1aも陽性

- 5. 指状嵌入樹状細胞肉腫:リンパ節の傍皮質領域に存在する指状嵌入細胞由来の腫瘍で、S-100(+) langerin(-)

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p50/437(1)/436(2)/480(4)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p48/661(1)/659(2)/663(4)

- 選択肢3の参考:汎発性発疹性組織球腫の1例 臨床皮膚科70巻13号 p1077-1083

- 選択肢5の参考:指状嵌入細胞肉腫(interdigitating dendritic cell sarcoma)の1例 臨床皮膚科66巻11号 p899-903

- 免疫染色の参考:小児慢性特定疾病情報センター 組織球症

関連問題

選択問題54:解答 4

中高年女性で多関節痛と手背の黄色〜褐色の丘疹がみられ、組織学的には好酸性細胞質を有する巨細胞が見られる

多中心性細網組織球症の診断→4

- 1. 環状肉芽腫:手背や足背で周囲が隆起した紅斑をきたし、組織学的に環状肉芽腫がみられるが関節痛は伴わない。汎発型では糖尿病合併が多い

- 2. リウマチ結節:関節リウマチの皮膚病変で無痛性の皮下結節が前腕部や後頭部に好発し、組織学的には3層構造の柵状肉芽腫(膠原線維のフィブリノイド壊死-組織球-リンパ球/形質細胞)がみられる

- 3. サルコイドーシス:皮膚結節や結節性紅斑をきたし、組織学的には非乾酪性類上皮細胞肉芽腫や星状体(asteroid body)、シャウマン小体が特徴。胸部CTでは両側肺門リンパ節腫脹が特徴

- 4. 多中心性細網組織球症:組織球の増殖をきたす疾患で、多発関節炎と手背・爪囲の黄色結節が特徴。悪性腫瘍を合併することがある

- 5. annular elastolytic giant cell granuloma(環状弾性繊維融解性巨細胞肉芽腫):顔面など露光部における環状肉芽腫の亜型で、solar elastosisを貪食する巨細胞がみられる

本問は免疫染色が掲載されていない点で難易度が高いが、多関節痛を伴うという病歴と特徴的な臨床所見から解くのが現実的

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p348(1)/214(2)/344(3)/437(4)/349(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p495(1)/424(2)/491(3)/661(4)/496(5)

関連問題

- 2020 選択44 (多中心性細網組織球症の症状, 免疫染色)

- 2009 選択79 (臨床問題)

選択問題55:解答 5

脱色素斑を伴わない色素異常症を問う問題

色素異常症のなかで、色素沈着のみをきたすのは網状肢端色素沈着症(北村)→5

- 1. Cole disease:掌蹠角化症の一つで、点状掌蹠角化症と四肢の脱色素斑をきたす。ENPP1遺伝子変異が原因

- 2. Dyschromatosis symmertrica hereditaria(DSH 遺伝性対側性色素異常症 遠山):四肢末端両側で色素沈着と色素脱失をきたす。ADAR1遺伝子変異が原因

- 3. Dyschromatosis universalis hereditaria(DUH 遺伝性汎発性色素異常症):全身でDSH類似の色素沈着・色素脱失をきたす疾患

- 4. Galli-Galli disease:色素異常症であるDowling-Degos病の亜型*で網目状の色素沈着と、ざ瘡様皮疹や皮膚の小陥凹、脱色素斑がみられる。KRT5遺伝子変異が原因

- 5. Reticulate acropigmentation of Kitamura(網状肢端色素沈着症 北村):四肢末端の色素沈着と手掌の点状陥凹を特徴とし、色素脱失は伴わない。ADAM10遺伝子変異が原因

*組織学的に有棘細胞乖離(acantholysis)が見られる点がGalli-Galli diseaseの特徴

遺伝性対側性色素異常症(遠山)と網状肢端色素沈着症(北村)は一見類似して見えることがあるが、北村は色素脱失を伴わない(点状陥凹を色素脱失と勘違いしないよう注意)という点が鑑別点として重要

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p311(2)/312(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p510(2・3)/511(5)

- 選択肢1の参考:掌蹠角化症診療の手引き日皮会誌:130(9), 2017-2029, 2020のp2022

- 選択肢4の参考:Heterozygous frameshift mutation in keratin 5 in a family with Galli–Galli disease Br J Dermatol. 2014 Jun; 170(6): 1362–1365.

- 参考:新・皮膚科セミナリウム 色素増加症 日皮会誌:129(10), 2125-2135, 2019

関連問題

- 2022 選択77 (Cole病の特徴)

- 2020 選択45(色素異常と色素脱失を伴う疾患:DSHとDUH)

- 2019 選択60 (網状四端色素沈着症 北村の臨床問題)

- 2018 選択50 / 2016 選択43 /2014 選択45 (遺伝性対側性色素異常症 遠山 遺伝形式/原因遺伝子)

選択問題56:解答 3, 4, 5

Hermansky-Pudlak症候群に関する一般問題

Hermansky-Pudlak 症候群

眼皮膚白皮症の中で、臓器症状を伴う症候型の代表的疾患(他にはChédiak-Higashi症候群)

症状は下記

- 眼皮膚白皮症

- 出血傾向(血小板機能障害による)

- セロイド様物質の組織沈着→中高年以降に間質性肺炎や肉芽腫性大腸炎を合併

細胞内蛋白質輸送に関わる蛋白の異常が原因で、原因遺伝子により10型に亜分類されている(日本ではほとんどが1型)

- 1. 肺線維症は40歳以降に合併し、進行性。幼少期には生じない

- 2. 皮膚症状が軽度なため、白皮症と認識されていない症例が存在すると考えられている

- 3. 血小板機能障害による出血傾向を合併する

- 4. 細胞骨格の形成や物質輸送に関わる蛋白の異常が原因

- 5. 消化管での肉芽腫性大腸炎と、肺線維症が代表的な合併症

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p304(4・5)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p517(3・4・5)

- その他選択肢の参考:眼皮膚白皮症診療ガイドライン 日皮会誌:124(10), 1897-1911, 2014のp1901-1902

関連問題

選択問題57:解答 3

まだら症(限局性白皮症)に関する一般問題

先天性で加齢により症状が変化しないのが特徴→3

- 1. 前額部〜前頭部の白斑をwhite forelockとよび、90%以上でみられる

- 2. メラノサイトの遊走障害が原因で、組織学的にメラノサイトが欠損する

- 3. 先天性の白斑であり、症状は生涯固定され加齢で変化しない

- 4. 常染色体優性遺伝し、1/2の確率で次世代へ引き継がれる

罹患者がAa、相手が(罹患者でないとして)aa→子供はAaないしaaなので1/2で発症 - 5. KIT遺伝子の機能喪失変異(loss of function)により異常受容体が半分生じることが原因

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p306

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p518(1・2・4)

関連問題

- 2020 記述10(まだら症で前額部にみられる所見:white forelock)

- 2021 選択57 / 2019 選択59 / 2017 選択51 / 2013 選択43 / 2012 選択46 / 2010 選択39 (原因遺伝子やメラノサイト数など)

選択問題58:解答 3

壊疽性膿皮症(PG)に対して使用可能な生物学的製剤はアダリムマブ(ヒュミラ®)→3

PGは炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)に合併し、アダリムマブはそれらの疾患にも保険適応があるため、合併例では積極的な適応となる

それぞれの薬剤の主な保険適応疾患は下記

- 1. セクキヌマブ(コセンティクス®):IL-17抗体製剤, 乾癬、強直性脊椎炎

- 2. グセルクマブ(トレムフィア®):IL-23p19抗体製剤, 乾癬、掌蹠膿疱症

- 3. アダリムマブ(ヒュミラ®):TNF-α抗体製剤, 乾癬、化膿性汗腺炎、壊疽性膿皮症、潰瘍性大腸炎・クローン病

- 4. デュピルマブ(デュピクセント®):IL-4/13抗体製剤, アトピー性皮膚炎、気管支喘息、鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎

- 5. オマリズマブ(ゾレア®):IgE抗体製剤, 特発性慢性蕁麻疹、気管支喘息、季節性アレルギー鼻炎

- 参考:各種添付文書

- 参考:壊疽性膿皮症におけるアダリムマブの使用手引き 日皮会誌:131(3), 479-489, 2021

選択問題59:解答 4

ベーチェット病に関する一般問題

- 1. 外陰部潰瘍・口腔内アフタともに有痛性。無痛性潰瘍としてはSLEにおける口腔内潰瘍がある

- 2. 日本〜中近東〜地中海沿岸のシルクロード沿いに多い(ベーチェット医師もトルコ人)。オセアニア地域(オーストラリア・ニュージーランド)には特に多くない

日本でも北海道など北日本で多い - 3. 眼病変ではインフリキシマブ(レミケード®)・アダリムマブ(ヒュミラ®)の適用がある。ブロダルマブは乾癬以外に全身性強皮症の効能追加を申請中

- 4. HLA-B51を50%、HLA-A26が30%で保有しており、HLA-A26は日本人でとくに関連が強い

- 5. 診断基準での主要症状は口腔粘膜アフタ性潰瘍・眼症状・皮膚症状(にきび、毛嚢炎、結節性紅斑)・外陰部潰瘍

全て出現するのが完全型、欠ける場合が不全型

ベーチェット病と生物学的製剤

ベーチェット病の各症状に対し、生物学的製剤を含めた治療薬が用いられる

| 一般名 | 製品名 | |

| 眼病変(ぶどう膜炎) | インフリキシマブ | レミケード® |

| アダリムマブ | ヒュミラ® | |

| 腸管型 | インフリキシマブ | レミケード® |

| アダリムマブ | ヒュミラ® | |

| 神経型・血管型 | インフリキシマブ | レミケード® |

| 口腔内潰瘍 | アプレミラスト | オテズラ® |

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p174-176(ALL)/29(4)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p190-191(1・2・3・5)

関連問題

選択問題60:解答 4

前頭部中心に辺縁隆起性の潰瘍をきたしている

組織学的に真皮全層で好中球の稠密な浸潤がみられ、抗生剤治療に不応かつ1週間で急拡大する経過から、壊疽性膿皮症の診断→4

- 1. 尋常性膿瘡:A群溶連菌や黄色ブドウ球菌が原因となる皮膚感染症で、膿痂疹より深く表皮〜真皮浅層までの炎症をきたす

細菌感染症のため抗菌薬点滴で改善する - 2. ケルスス禿瘡:頭部白癬など毛包部の白癬に、真皮の炎症が加わって生じる。組織学的に白癬菌や毛包周囲の炎症細胞浸潤がみられる。1週間という急性の経過で悪化する病歴が本問と合致しない

- 3. ブルーリ潰瘍:抗酸菌であるMycobaterium ulceransが原因となる潰瘍で、菌毒素のため無痛性で組織学的にも炎症の乏しい潰瘍が特徴

- 4. 壊疽性膿皮症:炎症性腸疾患などの原疾患に伴い発症する疾患で、辺縁が隆起した無菌性潰瘍をきたす。組織学的に真皮の好中球浸潤がみられる

- 5. 膿瘍性穿掘性頭部毛包周囲炎(解離性蜂巣炎):頭部化膿性汗腺炎(慢性膿皮症)の1型*で、瘻孔形成が多く原発性瘢痕性脱毛症の原因となる。組織学的に好中球主体の浸潤がみられる

抗生剤点滴や切開排膿が有効なため、本問とは臨床像が合致しない

*化膿性汗腺炎・集簇性ざ瘡・解離性蜂巣炎の3つをまとめてfolicular occlusion triad/acne triadと称する(毛巣洞を含めてtetrad)

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p176(4)/515(1)/536(2)/553(3)/522(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p327(4)/799(1)/858(2)/803(5)

- 選択肢3の参考:新・皮膚科セミナリウム ブルーリ潰瘍 日皮会誌:124(1), 23-26, 2014

- 選択肢5の参考(治療等):新・皮膚科セミナリウム 原発性瘢痕性脱毛症の最新のマネジメント 日皮会誌:129(1), 7-16, 2019

選択問題61〜90は下記

-

-

令和3年度(2021年度) 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題61〜90

続きを見る