日本皮膚科学会 皮膚科専門医試験 令和2(2020)年度の解答解説を作成しました

見出しから各問題へ飛べます

誤字脱字ご意見などあればコメント・右のフォーム・Twitterなどでご連絡ください

- 問題出典:試験問題(過去問題) |公益社団法人日本皮膚科学会 (問題・写真はリンク先で確認下さい)

- 参考文献:あたらしい皮膚科学 第3版、皮膚科学(マイナー) 第10版でカッコ内は選択肢番号、その他は問題末に各自記載

※本記事で参考にしたのは皮膚科学 第10版ですが、11版が出ているので上記リンクは新版です

この記事は選択問題1〜30の解答解説です

選択問題31〜は下記

-

-

令和2年度(2020年度) 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題31〜60

続きを見る

見出し

- 1 令和2年度(2020年度) 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題1〜30

- 1.1 選択問題1:解答 1, 2, 4

- 1.2 選択問題2:解答 2, 4, 5

- 1.3 選択問題3:解答 5

- 1.4 選択問題4:解答 2, 5

- 1.5 選択問題5:解答 3

- 1.6 選択問題6:解答 3

- 1.7 選択問題7:解答 3

- 1.8 選択問題8:解答3

- 1.9 選択問題9:解答 3

- 1.10 選択問題10:解答 4

- 1.11 選択問題11:解答 3, 4

- 1.12 選択問題12:解答 1

- 1.13 選択問題13:解答 1

- 1.14 選択問題14:解答 2, 4

- 1.15 選択問題15:解答 3

- 1.16 選択問題16:解答 2

- 1.17 選択問題17:解答 1

- 1.18 選択問題18:解答 1, 2

- 1.19 選択問題19:解答 2

- 1.20 選択問題20:解答 5

- 1.21 選択問題21:解答 1, 2, 5

- 1.22 選択問題22:解答 1, 2, 5

- 1.23 選択問題23:解答 1

- 1.24 選択問題24:解答 2, 4

- 1.25 選択問題25:解答 2

- 1.26 選択問題26:解答 3

- 1.27 選択問題27:解答 1, 2

- 1.28 選択問題28:3

- 1.29 選択問題29:1, 2, 4

- 1.30 選択問題30:解答 2

令和2年度(2020年度) 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題1〜30

選択問題1:解答 1, 2, 4

図1では広く突出した額、鼻の定位(鞍鼻)、耳介低位(内眼角と外眼角を結んだ線より低い)、下口唇肥厚を認める

出生時よりうつ熱を繰り返していることから発汗障害があることが想定され、無汗(低汗)性外胚葉形成不全症の診断

無汗(低汗)性外胚葉形成不全症

外胚葉由来の組織である毛髪・歯・爪・汗腺に異常をきたし、発汗低下から熱中症をきたしやすい

・原因

- EDA1遺伝子変異(X連鎖劣性遺伝形式)

- EDAR遺伝子変異(常染色体劣性遺伝形式)

- 1・2・4. 乏毛・無汗症(低汗症)・歯牙形成異常:無汗性外胚葉形成不全症の3主徴

- 3. 合指症:Goltz症候群では中胚葉および外胚葉の異常を生じるため、合指症をきたす

- 5. 掌蹠角化症:有汗性の外胚葉形成不全症(Clouston症候群)はGJB6遺伝子の変異が原因となり、掌蹠角化症をきたす

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p342

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p482〜483

関連問題

選択問題2:解答 2, 4, 5

唾液腺に関する一般問題

- 1. 唾液腺は耳下腺・顎下腺・舌下腺から構成される大唾液腺と、口腔粘膜や喉に存在する小唾液腺に分かれる

- 2. 唾液腺分泌に顔面神経 Ⅶ(顎下腺と舌下腺)および舌咽神経 Ⅸ(耳下腺)が関わる

※”みなとく”で副交感神経成分ありというゴロが有名 - 3. Fordyce状態は"脂腺"の過形成により口唇で生じる。一方Fox-Fordyce病はアポクリン導管が閉塞し汗が溢れることが原因

- 4. Sjögren症候群では唾液腺におけるリンパ球浸潤が多数認められ、診断基準にも含まれる(必須ではない)

- 5. 唾液腺の障害による流出障害が口唇の粘液嚢胞の原因となる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p362(3)/212(4)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p586(3)/420(4)/634(5)

関連問題

選択問題3:解答 5

特発性後天性全身性無汗症の合併症として、コリン性蕁麻疹が76%に見られたという報告があり、診断基準での参考所見にも含まれている

特発性後天性全身性無汗症(AIGA)の診断基準

- A:明らかな原因なく後天性に非髄節性の広範な無汗/減汗(発汗低下)を呈するが,発汗以外の自律神経症候及び神経学的症候を認めない.

- B:ヨードデンプン反応を用いたミノール法などによる温熱発汗試験で黒色に変色しない領域もしくは サーモグラフィーによる高体温領域が全身の 25% 以上の範囲に無汗/減汗(発汗低下)がみられる.

A+B をもって AIGA と診断する.

参考項目

- 発汗誘発時に皮膚のピリピリする痛み・発疹(コリン性蕁麻疹)がしばしばみられる.

- 発汗低下に左右差なく,腋窩の発汗ならびに手掌・足底の精神性発汗は保たれていることが多い.

- アトピー性皮膚炎は AIGA に合併することがあるので除外項目には含めない.

- 病理組織学的所見:汗腺周囲のリンパ球浸潤,汗腺の委縮,汗孔に角栓なども認めることもある.

- アセチルコリン皮内テスト又は QSART で反応低下を認める.

- 抗 SS-A 抗体陰性,抗 SS-B 抗体陰性,外分泌腺機能異常がないなどシェーグレン症候群は否定する.

引用:特発性後天性全身性無汗症診療ガイドライン 改訂版.自律神経 52 : 352―359, 2015.

AIGAについては下記にもまとめた

-

-

特発性後天性全身性無汗症(AIGA) 診断基準・重症度分類

続きを見る

参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p363, 皮膚科学 第10版 p738

関連問題:複数あり上記記事を参照

選択問題4:解答 2, 5

円形脱毛症を合併しやすい疾患

- 自己免疫性疾患:甲状腺疾患(橋本病) 8%、尋常性白斑(4%)、SLE、関節リウマチなど

- アトピー性皮膚炎

- Down症候群

引用:日本皮膚科学会円形脱毛症診療ガイドライン 2017年版 日皮会誌:127(13). 2741-2762. 2017 の6.AAの合併症

なおアトピー性皮膚炎に合併した円形脱毛症に対し、デュピルマブ(デュピクセント®)が奏功したという報告が複数ある

- 1. 尋常性乾癬:とくに関連なし

- 2・5. Down症候群・アトピー性皮膚炎:円形脱毛症を合併しやすい

- 3. 鉄欠乏性貧血:とくに関連なし

- 4. Werner症候群では早老化現象をきたし、白髪や脱毛を生じる

参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p369, 皮膚科学 第10版 p720〜721

※あたらしい皮膚科学ではDown症候群の記載はない

関連問題

選択問題5:解答 3

光線の波長に関する問題

光線は波長に応じて下記のように分類される

光線の分類

- 紫外線:400nm以下

UVCが200〜290nm、UVBが290〜320nm、UVAが320〜400nm(ナローバンドUVBは308〜313nm) - 可視光線:400〜800nm

- 赤外線:800nm以上

よってnm=10-9である3が正解

参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p107, 皮膚科学 第10版 p263〜264

関連問題

- 2022 選択31 / 2021 選択9 / 2019 選択11 / 2014 選択3 / 2013 選択6 (紫外線の波長・作用部位など)

- 2023 選択69 / 2017 選択7 (エキシマランプ/Wood灯の波長)

選択問題6:解答 3

色素性乾皮症に関する一般問題

色素性乾皮症

常染色体劣性遺伝疾患で、紫外線によるDNA損傷を修復する機構に異常があり若年から皮膚悪性腫瘍を合併しやすい

原因遺伝子によってA〜G群+V型に分けられ、A〜G群ではDNA除去修復酵素に異常が、V型は損傷乗り越え複製機構に異常がある

C群/E群/V型以外は神経症状を合併する

- 1. すべての群/型が常染色体劣性遺伝疾患

- 2. A群は学童期から皮膚腫瘍を発症する(平均基底細胞癌発症年齢9.7歳)。C群も同様に幼少期から皮膚腫瘍を発症しやすい

- 3. A群(55%)>V型(25%)>D群(8%)>F群(7%)の順番で、B群は日本では報告がない→✗

- 4. C群は神経症状を呈さない。2. の通りA・C群はともに早期から皮膚腫瘍をきたし、神経症状の有無が鑑別点として重要

- 5. Variant型はDNA除去修復能は正常だが、損傷乗り越え複製の異常がある

そのためDNA合成能を測定するUDS(不定期DNA合成値)は正常値となる

参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p234〜236, 皮膚科学 第10版 p269〜273

関連問題

- 2023 選択57 (XPの疫学)

- 2019 選択12 / 2018 選択7 / 2010 選択6 (XP-Vについて)

- 2015 選択6 (XPについて:頻度・検査結果・神経症状の有無など)

- 2013 選択5 (若年から発癌をきたしやすい病型)

選択問題7:解答 3

タイトジャンクションがどの部位に存在するか問う問題

タイトジャンクション(密着結合)

顆粒細胞間に存在し、クローディンやオクルディンなどの膜タンパクが細胞膜同士を接着することにより、外来物質の体内への侵入や細胞外液の漏出を防ぐ構造

- 1. 角層間:周辺帯が存在し、ロリクリンやインボルクリンから構成される。角層下層にはコルネオデスモソームも存在する

- 2. 基底膜:ヘミデスモソームが存在し、BP180等から構成される

- 4. 有棘細胞間:デスモソーム(デスモグレイン1/3やデスモコリンから構成)やギャップ結合(コネキシンから構成)が存在する

参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p9〜10(1)/5〜6(2)/7(3・4), 皮膚科学 第10版 p11〜12(1)/7〜9(2・3・4)

関連問題

選択問題8:解答3

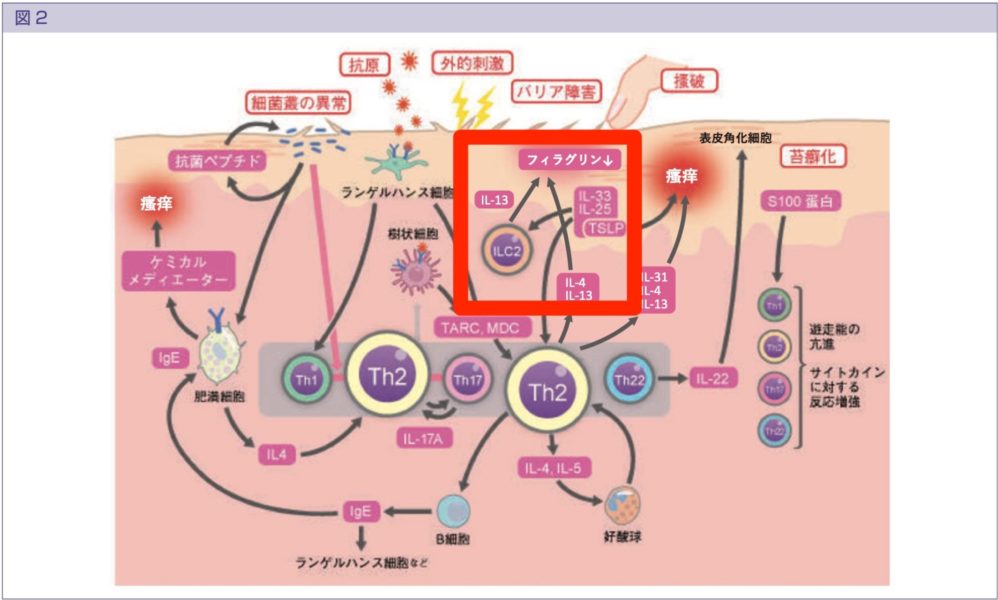

フィラグリンの発現と関わるサイトカインを問う問題

Th2系サイトカインであるIL-4やIL-13はケラチノサイトに作用して保水に関わるフィラグリン発現の低下→保湿機能低下を生じさせる

アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2021 図2に追記

なお抗IL-4/13モノクローナル抗体であるデュピルマブ(デュピクセント®)がアトピー性皮膚炎の治療に用いられている

- 1. GM-CSFは骨髄前駆細胞を刺激し、顆粒球やマクロファージへの分化を促進する

- 2. INF-γは細胞性免疫に関わるTh1系サイトカイン

- 3. IL-13はフィラグリンの発現を低下させる

- 4. IL-17は炎症性サイトカインの一つで、乾癬の病態発生に関与している

また真菌(カンジダ)感染防御に関わるため、IL-17の働きを阻害する(ex. セクキヌマブ)ことでカンジダ症を発症することがある - 5. TNF-αは炎症性サイトカインの一つで、乾癬や関節リウマチを始めとした種々の自己免疫性疾患に関与している

参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p35(1)/31(2)/283(4・5), 皮膚科学 第10版 p77(1)/74〜75(2)/79(4)

図引用および選択肢3:日本皮膚科学会 アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2021 日皮会誌:131(13), 2691-2777, 2021

関連:2021 選択10(フィラグリンの作用), 2019年度 選択問題17 / 2015 選択18 (アトピー性皮膚炎のかゆみに関わるサイトカイン)

選択問題9:解答 3

図3では緑の蛍光を示すタンパク質が、ヒト大腿の表皮を中心に分布していることがわかる

一方青色の蛍光を示すタンパク質は表皮〜真皮にかけて幅広く分布している

選択肢の中では角化細胞間に分布するケラチン10が合致する→3

- 1. ケラチン5およびケラチン14は表皮基底細胞に存在する

- 2. ケラチン9は"掌蹠の"有棘層〜顆粒層に存在する

- 3. ケラチン1/10は有棘層に存在する

- 4. ロリクリンは角層の周辺帯に存在する

- 5. 17型コラーゲン(BP180)は基底膜部に存在する

ケラチン等の発現部位と関連する先天性疾患

| 発現部位 | 先天異常 | |

| ケラチン5/14 | 基底細胞 | 単純型表皮水疱症 |

| ケラチン1/10 | 有棘層 | 表皮融解性魚鱗癬 |

| ケラチン9 | 掌蹠の有棘層〜顆粒層 | Vörner 型掌蹠角化症 |

| ロリクリン | 角層の周辺帯 | ロリクリン角皮症 |

| 17型コラーゲン(BP180) | 基底膜部 | 接合部型表皮水疱症 ※自己抗体で水疱性類天疱瘡 |

ケラチンについては下記にもまとめた

-

-

ケラチン 発現部位と先天性皮膚疾患 まとめ

続きを見る

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p8〜9(1・2・3・4)/6(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p9〜12

関連問題:複数あり上記リンク記事参照

選択問題10:解答 4

生後まもなくから、全身皮膚で紅斑・水疱・びらんをともなっている。図4aでは魚鱗癬にしては角化が乏しく炎症所見が目立つことがわかり、図4bでは表皮上層での細胞乖離が見られる。

上記から魚鱗癬症候群である炎症性ピーリングスキン症候群の診断。角層下層で細胞間接着に関わるコルネオデスモシンをコードする、CDSN遺伝子の変異で発症する→4

なお毛髪異常がない、という部分から類縁疾患であり結節性裂毛を伴うNetherton症候群は否定的

- 1&2. ケラチン1/10をコードするKRT1/10遺伝子の異常で表皮融解性魚鱗癬を発症する。厚い角化が見られ、組織学的には顆粒変性が特徴。ケラチン1遺伝子変異においては掌蹠角化を伴う

- 3. フィラグリンをコードするFLG遺伝子の異常で尋常性魚鱗癬を発症する。皮膚の乾燥が主体

- 4. コルネオデスモシンをコードするCDSN遺伝子の異常で、炎症性ピーリングスキン症候群を発症する

- 5. トランスグルタミナーゼ1をコードするTGM1遺伝子の異常で、葉状魚鱗癬や先天性魚鱗癬様紅皮症を発症する

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p271〜273(1・2・5)/269(3)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p332(1・2)/329(3)/339(4)/334(5)

- 選択肢4の参考:マルホ皮膚科セミナー 2015/4/16 Netherton症候群とその類症

- 参考:Inflammatory peeling skin syndrome caused by homozygous genomic deletion in the PSORS1 region encompassing the CDSN gene Exp Dermatol. 2014 Jan;23(1):60-3.

(本問と同一の写真)

関連問題

選択問題11:解答 3, 4

肥満細胞に関する一般問題

- 1. 肥満細胞の寿命は数ヶ月

- 2. 骨髄に由来し末梢血中(前駆細胞)を経て、"末梢組織に浸潤した後で"分化する

- 3. 肥満細胞の分化・増殖にはStem cell factorが不可欠→○

- 4. 顆粒としてヒスタミン・トリプターゼ・キマーゼを有する→○

- 5. 顆粒はトルイジンブルー染色で赤紫色に染色(異染性)を示す

参考書籍:あたらしい皮膚科学第3版 p17(3・4・5), 皮膚科学 第10版 p36(3・4・5)

選択肢1・2の参考:皮膚科セミナリウム 第66回 皮膚と免疫(日本皮膚科学会雑誌 120巻11号 p2171-2174 2010)

関連問題

- 2022 選択57 (好塩基球の特徴)

- 2021 選択15(肥満細胞の特徴)

- 2010 選択53 (肥満細胞の染色:ギムザ, トルイジンブルー)

選択問題12:解答 1

Th2細胞の作用に関わる問題

Th2細胞は液性免疫に関わり、Th2>Th1の状態になることがアトピー性皮膚炎や喘息の発症に関与する

Th1とTh2は対になるものと考えると理解しやすい

| Th1 | Th2 | |

| サイトカイン | IL-2, IFN-γ | IL-4, IL-5, IL-13, IL-31 |

| 免疫 | 細胞性免疫 | 抗体産生, 液性免疫 |

| 疾患/病態 | Ⅳ型アレルギー | アトピー性皮膚炎 |

- 1. Th2細胞はIL-13やIL-4、IL-31を産生する:デュピルマブはIL-4/13の、ネモリズマブはIL-31に対するモノクローナル抗体としてアトピー性皮膚炎治療に用いられる→○

- 2. Th2細胞はIL-33からのシグナル伝達を受け、IL-5やIL-13を産生するようになる※。当然IL-33受容体が発現している

- 3. Th”1”細胞はIFN-γを産生し、抗ウイルス作用に関与する

- 4. IL-12はナイーブT細胞からTh"1"細胞への分化を誘導する(Th2細胞への分化を誘導するのはIL-4)

- 5. Th”1”細胞は細胞障害性T細胞を活性化させることで、抗腫瘍免疫に作用する

※このIL-33やTSLP、IL-25を産生するのが病変部ケラチノサイトの役割

こうしてTh2細胞から分泌されるIL-4/13/31により掻痒感が高まる→皮膚を引っ掻く→傷害ケラチノサイトからIL-25/IL-33/TSLPが分泌→Th2細胞が刺激されさらに掻痒感が増す…という悪循環に陥ってしまう

アトピー性皮膚炎に関連するサイトカインについては下記も参照

-

-

アトピー性皮膚炎 サイトカインと生物学的製剤、JAK阻害薬について

続きを見る

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p31(3・5)/29(4)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p146(1)/79(3・5)/74〜75(4)/

- 選択肢1・2の参考:日本皮膚科学会 アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2021 日皮会誌:131(13), 2691-2777, 2021の2.2病態生理

関連問題:アトピー性皮膚炎と関連するサイトカインの問題は複数あり、上記リンク先参照

選択問題13:解答 1

成人期発症で腰部に比較的大型の角化性局面があり、真菌陰性。ちりめん皺様の鱗屑というキーワードと合わせて、連圏状粃糠疹(遠山)の診断

連圏状粃糠疹(遠山)

後天性角化症の一つで、成人以降に発症し腹部・腰部・臀部に1〜数cmの境界明瞭な局面を生じちりめん皺様の落屑を伴う疾患。東洋人に多い

常染色体優性遺伝することもあるが、原因遺伝子は不明。悪性腫瘍や感染症、妊娠など消耗性疾患との関連が指摘されている。

- 1. 東洋人に多く、白人での発症は稀→○

- 2. 成人以降の発症が多い

- 3. 原因遺伝子は同定されていない。ロリクリン遺伝子変異が関与するのはロリクリン角皮症

- 4. 悪性腫瘍を伴うことがあるが、軟骨は正常

軟骨形成異常をきたす角化症に、Conradi-Hünermann-Happle 症候群がある - 5. ウッド灯では反応は見られない。癜風は褐色斑や白斑をきたし鱗屑を伴い、ウッド灯にて反応が見られる

連圏状粃糠疹(遠山)と鱗状毛包性角化症(土肥)の比較

両疾患は後天性角化症で部位も類似するが、発症年齢や皮疹の大きさが異なる

| 後天性角化症 | 部位 | 好発年齢 | 大きさ |

| 連圏状粃糠疹 (遠山) |

腹部・臀部・腰部 | 成人以降 | 1〜数cm |

| 鱗状毛包性角化症 (土肥) |

思春期 | 3mm〜1cm大 |

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p299〜300

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p353・357〜358

関連問題

選択問題14:解答 2, 4

SERPINB7遺伝子の変異によって、長島型掌蹠角化症を発症する

多汗を伴うことや病変が手掌足蹠を超えるtransgrediensを示すことが特徴→2, 4

長島型掌蹠角化症

アジア人に多く、日本人で最も高頻度に見られる掌蹠角化症(PPK)

SERPINB7遺伝子変異により発症する常染色体劣性遺伝疾患

皮疹が掌蹠のみでなく、肘やアキレス腱にも至るtransgrediensをきたす

- 1. 病理学的にはUnna-Thost型PPKと共に顆粒変性を伴わない。顆粒変性を伴うPPKはKRT1/9遺伝子変異により生じるVörner型

- 2. 掌蹠多汗を伴い、入浴など短時間の浸水で角層が白く浸軟する所見が特徴。白癬の合併も多い

- 3. 長島型PPKは掌蹠中心の病変であり、魚鱗癬を伴わない。掌蹠角化症を伴う魚鱗癬にロリクリン角皮症がある

- 4. 長島型掌蹠角化症では、潮紅や過角化が手指背側や足趾背側に及ぶtransgrediensを示す

- 5. 常染色体劣性遺伝疾患であるが、保有率が高い(2%)ため保因者と結婚すると1/2の確率で罹患者が生まれ、優性遺伝形式に見えることがある(偽優性遺伝形式)

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p277(2・4)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p342(4)

- その他選択肢の参考:掌蹠角化症診療の手引 日皮会誌:130(9), 2017-2029, 2020

関連問題

- 2022 選択77 (transgrediens)

- 2021 選択91 (セリンプロテアーゼインヒビターの異常で発症する疾患)

- 2019 選択25 (長島型掌蹠角化症の一般問題)

- 2015 選択14 (長島型掌蹠角化症の原因遺伝子)

選択問題15:解答 3

辺縁に二重鱗屑を付す特徴的な紅斑(図6a)や結節状の毛髪(図6b)から、Netherton症候群の診断

爪甲変化は見られない→3

Netherton症候群

角層セリンプロテアーゼインヒビター(LEKTI)をコードする遺伝子、SPKNK5の変異により発症する常染色体劣性遺伝疾患

重症アトピー性皮膚炎様の皮疹、節を有し短く折れやすい結節性裂毛、成長障害・精神遅滞などを特徴とする魚鱗癬症候群

- 1. アトピー性皮膚炎に類似した皮疹を示し、血中IgEは上昇する

- 2. 毛髪異常として、陥入性裂毛・捻転毛・結節性裂毛などがみられる

- 3. 爪甲の異常は伴わない。爪甲異常を伴う掌蹠角化症にKRT6A/6B/16/17変異による先天性爪甲肥厚症がある

- 4. 上述の特徴的な皮疹(図6a)を曲折線状魚鱗癬と称する

- 5. LEKTIの機能低下に伴い、角層セリンプロテアーゼ(代表例がKLK5*)活性は異常亢進する

*KLK = カリクレイン関連ペプチダーゼ

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p275(4)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p337(2・4)

- その他選択肢の参考:ネザートン(Netherton)症候群 概要 - 小児慢性特定疾病情報センター

関連問題

選択問題16:解答 2

乾癬性関節炎(PsA)と関連が深い症状について問う問題

乾癬性関節炎では頭部・臀裂部・爪などの皮疹と関連が深いとされ、とくに爪病変は最大で9割の患者で認められたという報告がある→2

関連問題

選択問題17:解答 1

疾患と病理組織との関連について問う問題

扁平苔癬では顆粒層肥厚が特徴のため、”顆粒層消失”は誤り→1

- 1. 扁平苔癬:顆粒層の”肥厚”や液状変性、真皮乳頭部でのリンパ球浸潤がみられる※。HE染色での顆粒層消失/菲薄化が特徴なのは尋常性魚鱗癬や尋常性乾癬

- 2. 光沢苔癬:表皮突起の延長と類上皮細胞やリンパ球、Langhans型巨細胞からなる細胞浸潤や液状変性がみられる

- 3. 尋常性乾癬:不全角化や表皮突起の棍棒状延長、角層下の無菌性膿瘍(マンロー微小膿瘍)がみられる。顆粒層菲薄化も特徴

- 4. 慢性苔癬状粃糠疹:液状変性がみられる(表皮の海綿状態は目立たない)

- 5. 毛孔性紅色粃糠疹:正角化と不全角化の交互配列(チェッカーボードパターン)がみられ、毛孔の拡大と内部の角質充満がみられる。表皮内の好中球浸潤を認めない点が乾癬とは異なる。

※扁平苔癬の顆粒層肥厚に対応した所見がwickham線条で、ダーモスコピーではwhitish striaeと呼ばれる

苔癬様変化

表皮基底層〜真皮にかけての病変で、基底層の液状変性や真皮のリンパ球浸潤、シバット小体(真皮浅層での変性した角化細胞)の出現などを特徴とする

扁平苔癬やエリテマトーデス、苔癬状粃糠疹などでみられる

対義語は乾癬様変化:表皮の変化

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学第3版 p292(1)/295(2)/283(3)/289(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p377(1)/378(2)/367(3)/373(4)/381(5)

関連問題

- 2023 記述20 (チェッカーボードパターン)

- 2021 選択82(扁平苔癬のダーモスコピー所見)

- 2017 選択18 (光沢苔癬とLanghans巨細胞)

- 2012 選択13 (疾患と病理組織所見:扁平苔癬, 尋常性乾癬など)

選択問題18:解答 1, 2

図7aでは躯幹の広い部位に紅斑を認め、図7bでは膿疱が混在していることがわかる。炎症所見が強く、発熱も認める。

図7cでは有棘層上層で好中球が大量に浸潤し、表皮細胞が破壊されることでコゴイ海綿状膿疱がみられる。

上記所見より膿疱性乾癬の診断

尋常性乾癬が先行する場合と先行しない場合があり、前者ではCARD14遺伝子の変異が、後者ではIL36RN遺伝子の変異が指摘されている→1, 2

- 1. IL36RN:尋常性乾癬が先行しない膿疱性乾癬の原因遺伝子。DITRA(Deficiency of Interleukin 36 Receptor Antagonist)と呼ばれる

- 2. CARD14:尋常性乾癬が先行する膿疱性乾癬や、毛孔性紅色粃糠疹Ⅴ型の原因遺伝子

- 3. PTCH1:常染色体優性遺伝疾患であるGorlin症候群(基底細胞母斑症候群)の原因遺伝子

- 4. NLRP1:自己炎症性角化症である家族性keratosis lichenoides chronicaの原因遺伝子

- 5. NLRP3:自己炎症性疾患であるクリオピリン関連周期熱症候群の原因遺伝子

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学第3版 p287(2)/403(3)/217(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p370(2)/559(3)/170(5)

- 選択肢1・2の参考 マルホ皮膚科セミナー 膿疱性乾癬の病因と臨床

- 選択肢4の参考 マルホ皮膚科セミナー Autoinflammatory keratinization diseaseとしての膿疱性乾癬

関連問題

- 2021 選択23(毛孔性紅色粃糠疹の臨床問題)

- 2023 選択24 / 2022 選択24 / 2019 記述3 / 2014 選択10 (汎発性膿疱性乾癬と遺伝子)

選択問題19:解答 2

図8では体幹部や四肢で落屑を付す大型の紅斑が多発しており乾癬を疑う。胸腹部からは肥満体型であることが推察される

乾癬は慢性の全身性炎症性疾患でメタボリックシンドロームとの関連が報告されており、動脈硬化性疾患である心筋梗塞の発症に注意が必要→2

本邦関節症性乾癬患者463名における併存症は高血圧21.2%、高脂血症16.0%、肥満11.2%、糖尿病11.2%、(中略)動脈硬化症・心筋梗塞1.5%で、メタボリック症候群の併存が多く認められた

- 参考:乾癬性関節炎診療ガイドライン2019 日皮会誌:129(13), 2675-2733, 2019のⅡ-10 併存症より引用

選択問題20:解答 5

スタンダードパッチテストで陽性率が高い金属アレルゲンについて問う問題

パッチテストでの陽性率

硫酸ニッケル(24.8%)>金チオ硫酸ナトリウム(23.2%)>ウルシオール(10.0%)>パラフェニレンジアミン(8.8%)>塩化コバルト(7.9%)…

なおニッケルと金は、女性での陽性率が男性より10%程度高い

よって選択肢ではニッケル>コバルト→5

亜鉛・スズ・マンガンはJSA 2015に含まれていない

- 参考:接触皮膚炎診療ガイドライン2020 日皮会誌:130(4), 523-567, 2020の表1より

選択問題21:解答 1, 2, 5

TARCが高値となる疾患について問う問題

TARC(Thymus and activation-regulated chemokine)

Th2細胞特異的に発現しているケモカイン受容体CCR4のリガンドであり、Th2細胞遊走に関わる

アレルギー疾患であるアトピー性皮膚炎(病勢マーカーとして利用される)や気管支喘息の他、T細胞が活性化する腫瘍性病変やDIHSでも高値となる

健常成人での基準値は450pg/mL以下

- 1. 菌状息肉症:皮膚T細胞リンパ腫であり、とくに進行した腫瘤期ではTARC高値となる

- 2. 丘疹紅皮症(太藤):10症例の報告でTARCが高値を示す(7,526pg/mL以上)ことが報告されており、デュピルマブ(デュピクセント®)が有効という症例報告もある。また丘疹紅皮症自体が悪性リンパ腫のデルマドロームとなることがある

- 3. 毛孔性紅色粃糠疹:TARC値が病勢を反映するという報告もあるが、893pg/mLと中程度の上昇

- 4・5. 中毒性表皮壊死症(TEN)・薬剤性過敏症症候群(DIHS):TARCはTENやStevens-Johnson症候群では中等度の上昇(2,000pg/mL)を示す

一方臨床像が似ることのあるDIHSでは著増(20,000pg/mL以上)するため、鑑別に用いられる

菌状息肉症では再発/難治例の治療として、TARCの受容体CCR4に対する抗体製剤であるモガムリズマブ(ポテリジオ®)が用いられる

- TARCについて:アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2021 日皮会誌:131(13), 2691-2777, 2021 の2.10 診断や重症度の参考になるバイオマーカーより

- 選択肢1の参考:皮膚のリンパ腫とケモカイン 日本臨床免疫学会会誌 34巻2号 p91-98

- 選択肢2の参考:High serum thymus and activation regulated chemokine levels in papuloerythroderma of Ofuji. J Dermatol. 2017 Feb;44(2):214-215.

- 選択肢3の参考:血清TARC値を経時的に測定した毛孔性紅色粃糠疹の1例 皮膚科の臨床 56(8) 1131〜1134, 2014

- 選択肢4/5の参考:新・皮膚科セミナリウム ウイルス感染と薬疹 日皮会誌:125(8), 1581-1586, 2015

毛孔性紅色粃糠疹は論文内で「TARC値が治療とともに改善したため病勢の指標となる」と主張されているが、その他疾患と比べて相対的に低いため間違い選択肢と考えられる

関連問題

- 2023 選択27 (★同一問題★)

- 2016 記述2 (TARCのスペル問題)

- 2012 選択77 (アトピー性皮膚炎の病勢マーカー)

選択問題22:解答 1, 2, 5

硬化性萎縮性苔癬に関する一般問題

硬化性萎縮性苔癬

主に外陰部で白色丘疹→局面をきたし、その後萎縮・皮膚硬化をきたす疾患

女性に圧倒的に多く、10歳以下と中年以降の二峰性に発症がみられる

外陰部に発生するものは有棘細胞癌をきたすことがある

- 1. 男児では包皮に発症し、包茎を呈することが多い→○

- 2. 女児の外陰部では出血が目立ち、性的虐待と間違われることがある→○

- 3. 成人男性では"陰茎(包皮・亀頭部)"に生じやすく、尿道口狭窄をきたしえる

- 4. 女性では大陰唇や陰核・肛門部にも後発し、数字の8型の分布がみられる

(男性では小児・成人とも肛囲の病変は稀) - 5. 女性外陰部の発症時期には初経前と閉経後の2つのピークがある→○

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学第3版 p339(3・4・5)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p471〜472(3・4・5)

- 参考:硬化性萎縮性苔癬 診断基準・重症度分類・診療ガイドライン 日皮会誌:126(12), 2251-2257, 2016

関連問題

選択問題23:解答 1

再発性単純疱疹で行われる、PIT療法に関する問題

適応疾患は性器ヘルペスおよび口唇ヘルペス→1

one-day treatment (PIT:Patient Initiated Therapyとも)

ファムビル®を予め処方しておき、自覚症状が出た際6時間以内に1回目を内服し、その後12時間後に2回目を内服して治療終了とする方法。1回あたり1,000mgを内服する

抗ウイルス薬の早期内服により、単純ヘルペスウイルスの増殖抑制効果が期待できる

単純疱疹の同じ病型で再発を年3回以上繰り返す患者で適応がある

- 1. 性器ヘルペス・口唇ヘルペスが適応

- 2. 1回1,000mgを2回内服する

- 3. 再発の初期症状(患部の違和感、灼熱感、そう痒等)を正確に判断可能な患者が対象となる

- 4. 同じ病型の再発頻度が年3回以上ある患者が適応

- 5. 初期症状発現から6時間以上経過した場合、有効性を裏付けるデータがない。2回目は12時間後が原則だが、許容範囲として6〜18時間後

なお2023年にはアメナリーフ®もPIT療法が保険適用となった

「再発の初期症状を正確に判断可能」な患者であることや部位(口唇 or 性器)は同じだが、ファムビル®とは相違点もある

| PIT療法比較 | 用法用量 | 内服タイミング | 再発回数 |

| ファムビル® | 1,000mg 2回 | 初回:6時間以内 2回目:12時間後(6〜18時間後までは許容) |

年3回以上 |

| アメナリーフ® | 1,200mg 1回 | 6時間以内かつ食後 | 規定なし |

関連問題

選択問題24:解答 2, 4

RNAウイルスが原因となる疾患を問う問題

RNAウイルス

DNAウイルスと比べて不安定でかつ複製時のエラー修復機構が乏しいため、変異をきたしやすい

→一度罹ってもまた感染する(≒毎年流行する)&薬剤耐性化が生じやすい

例:インフルエンザウイルス、かぜ症候群の原因ウイルス(ライノウイルス・コロナウイルス)、HIV

なおDNAウイルスの代表例として、ヒトヘルペスウイルスやヒトパピローマウイルス(HPV)がある

- 1. 水痘:ヘルペスウイルス(DNAウイルス)の一つであるHHV-3(VZV)が原因

- 2. 手足口病:RNAウイルスであるエンテロウイルス(71)やコクサッキーウイルス(A6, A16)が原因→○

- 3. 尋常性疣贅:DNAウイルスであるHPV(2・27・57)が原因

- 4. COVID-19:RNAウイルスであるSARS-CoV-2が原因、流行から数年で多数の変異株が生じている→○

- 5. 伝染性軟属腫(みずいぼ):DNAウイルスである伝染性軟属腫ウイルスが原因※

※伝染性軟属腫ウイルスはポックスウイルス科に属する。2022年から国内で感染者が報告されているエムポックス(サル痘)もDNAウイルスが原因となる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学第3版 490(1)/506(2)/494(3)/499(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p758(1)/782(2)/770(3)/767(5)

関連問題

- 2022 選択94 (新型コロナウイルスの変異部位)

選択問題25:解答 2

左膝部で年3〜5回同一部位で紅暈を伴う小水疱がみられ、再発を繰り返す単純ヘルペスを考える

単純ヘルペスの血清抗体検査

- 中和抗体法(NT):血清と感染ウイルスを反応させ、中和抗体によって感染力がどの程度低下するかをみる。感染後長期間検出可能で、感度特異度が高い

- ELISA(酵素免疫測定法):プレートに抗原を固定させ、抗原に対する抗体(酵素で標識する)を加えて反応をみる。感度が高く、IgM/IgGなどクラス別の測定が可能

- 研修医1:○ 単純疱疹の好発部位は口唇や陰部、手指のため膝は好発部位ではない

- 研修医2:✗ 中和抗体は感染後長期間検出されるため、既感染の証明になるが根拠としてはやや弱い。初感染であれば、罹患時と治癒後で抗体価を比較することで診断補助になる

- 研修医3:✗ 既感染ではIgG高値となるが、再燃時にペア血清を測定しても診断には結びつかない。初感染であれば、発症時はIgM抗体上昇/IgG抗体なし→治癒後はIgG抗体上昇となる

- 研修医4:✗ プライムチェックHSVは性器ヘルペスのみに保険収載されている

- 研修医5:✗ バルトレックスの連日内服は年6回以上再発を繰り返す"性器ヘルペス"の再発抑制に保険適用がある

※研修医3については微妙で、IgMは再発でも上昇すると記載されていることもある。ただ日本皮膚科学会の公式HPで下記の記載があるので、間違い選択肢と判断した

ヘルペスと帯状疱疹 Q8 血清学的診断は役に立ちますか?

初感染の場合にのみ有用で、ペア血清で抗体価の上昇がみられます。しかし、再発の場合、抗体価の変動は必ずしもみられるわけではありません。

(強調部は筆者)

追記:2022年度東京支部講習会(2022/11/20開催)において本問の類似問題解説で、「再発時には抗体検査は基本的に役に立たない」とコメントあり。やはり上記解釈で良いものと思われる

本症例の場合確定診断したければ、症状出現時に病変部からウイルスを検出する(Tzanck試験)が妥当だろう

- 単純ヘルペスの検査について:3.単純疱疹の検査・診断法 | マルホ 医療関係者向けサイト (会員登録不要)

- 選択肢4の参考:プライムチェックHSV(単純ヘルペス) 添付文書

- 選択肢5の参考:バルトレックス 添付文書

関連問題

選択問題26:解答 3

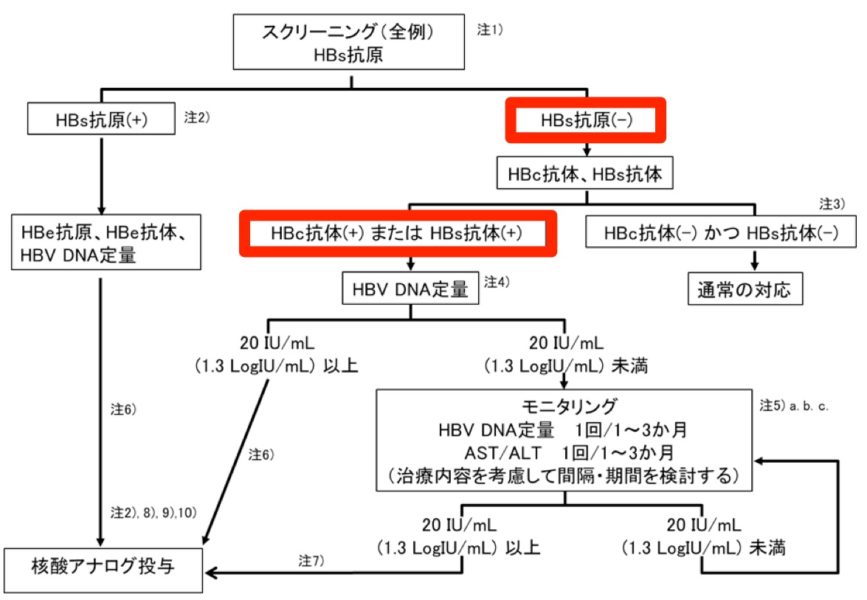

HBs抗原陰性であることから現在活動性のB型肝炎はないが、HBs抗体およびHBc抗体が陽性なことからB型肝炎既感染者であることがわかる*

ステロイド内服等の免疫抑制療法に伴い、再活性化によるde novo B型肝炎をきたすことがあるため、HBV-DNAを測定してフォローする

下図では赤で囲った部分に該当

*ワクチン接種はHBs抗体のみ陽性となるため除外される

免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策ガイドライン

B型肝炎と各種抗原・抗体

| B型肝炎とHBs抗原・抗体 | HBs抗体 | |

| HBs抗原 | 陰性:現在B型肝炎ではない | 陰性:未感染 and 未ワクチン接種 |

| 陽性:既感染 or ワクチン接種済 | ||

| 陽性:現在B型肝炎あり | 陰性のみ | |

- HBe抗原/HBe抗体:抗原陽性(抗体陰性)であれば活動性が高いことを示唆する

- HBc抗体:陽性は既感染を意味する(ワクチンではつかないため)。なおHBc抗原は内部(core)に存在するため一般には測定できない

選択問題27:解答 1, 2

デュピルマブ投与中、生ワクチンの接種は避けることが望ましいとされている

選択肢の中では1. 黄熱ワクチンと2. 風疹ワクチンが生ワクチン

- 1・2. 黄熱ワクチン・風疹ワクチン:生ワクチン

- 3. A型肝炎ワクチン:不活化ワクチン

- 4. B型肝炎ワクチン:不活化ワクチン

- 5. インフルエンザワクチン:不活化ワクチン

ワクチン(予防接種)の種類と分類

| 主なワクチン | 定期接種 | 任意接種 |

| 生ワクチン |

|

|

| 不活化ワクチン |

|

|

生ワクチンは弱毒化した菌/ウイルスを含んでいるため、場合によっては菌/ウイルスによる症状が見られることがある。

- BCG:丘疹状結核疹

- ムンプス:無菌性髄膜炎

なお帯状疱疹ワクチンは水痘ワクチンと同じ生ワクチン(ビケン)と不活化ワクチン(シングリックス®)の2種類がある

関連問題

- 2015 選択24 (ワクチン株ウイルスによる発疹をきたすワクチン)

- 2014 選択13 / 2011 選択14 (生物学的製剤投与とワクチン)

選択問題28:3

ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)と関連疾患について問う問題

- 1. HPV1はミルメシアの原因となる

- 2. HPV3は扁平疣贅の原因となる

- 3. HPV5は疣贅状表皮発育異常症※の原因となる→◯

- 4. HPV16は爪Bowen病やBowen様丘疹症の原因となる

- 5. HPV60は足底類表皮嚢腫の原因となる

※疣贅状表皮発育異常症はHPVに対する先天的な免疫低下から、露光部を中心に扁平疣贅が多発する疾患。やがて有棘細胞癌を発症する高発癌疾患でもある

ヒトパピローマウイルス(HPV)と皮膚疾患

| HPVの型 | 臨床症状 |

| 1 | ミルメシア |

| 2, 4, 7, 27, 57 | 尋常性疣贅 |

| 3, 10, 28, 29, 94 | 扁平疣贅 |

| 16 | Bowen様丘疹症, 爪Bowen病 |

| 5, 8 | 疣贅状表皮発育異常症 |

| 57, 60 | 足底類表皮嚢腫 |

| 63 | 点状疣贅 |

| 6, 11 | 尖圭コンジローマ |

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学第3版 494

- 参考書籍:皮膚科学 第10版 p770

関連問題(HPVと関連疾患)

- 2019 選択20 (疣贅状表皮発育異常症の臨床問題)

- 2013 選択24 (HPVの型と関連疾患)

その他多数あるので下記も参照

-

-

HPV(ヒトパピローマウイルス) 型と関連疾患 まとめ

続きを見る

選択問題29:1, 2, 4

主婦の女性(→水仕事が多いことが示唆される)の第3指間(最も狭い)で浸軟・鱗屑を伴う皮疹

鏡検陽性からカンジダ性指間びらんを考える

皮膚カンジダ症に対して有効な抗真菌薬を選択する:1.ルリコン®・2.アトラント®・4.ニゾラール®

5.メンタックス®と3.ゼフナート®は白癬には有効だが、皮膚カンジダ症に対しては用いない

皮膚カンジダ症に対して使用される抗真菌外用薬

| 系統 | 一般名 | 商品名 |

| イミダゾール | ケトコナゾール | ニゾラール® |

| ネチコナゾール | アトラント® | |

| ルリコナゾール | ルリコン® | |

| ラノコナゾール | アスタット® | |

| ビホナゾール | マイコスポール® | |

| クロトリマゾール | エンペシド® | |

| ミコナゾール | フロリードD® | |

| モルホリン | アモロルフィン | ペキロン® |

| アリルアミン | テルビナフィン | ラミシール® |

※よく採用されているもののみ抜粋、青文字は白癬と共通

白癬に対して使用される抗真菌外用薬

| 系統 | 一般名 | 商品名 |

| イミダゾール | ケトコナゾール | ニゾラール® |

| ネチコナゾール | アトラント® | |

| ルリコナゾール | ルリコン® | |

| ラノコナゾール | アスタット® | |

| ビホナゾール | マイコスポール® | |

| モルホリン | アモロルフィン | ペキロン® |

| アリルアミン | テルビナフィン | ラミシール® |

| ベンジルアミン | ブテナフィン | メンタックス®, ボレー® |

| チオカルバミン酸 | リラナフタート | ゼフナート® |

※よく採用されているもののみ抜粋、青文字は皮膚カンジダ症と共通

現実的には採用枠が限られている以上両者に有効なものの採用率が高いわけで、そこから類推するのが良いだろう

-

-

皮膚真菌症 抗真菌薬のまとめ【白癬・カンジダ・爪白癬】

続きを見る

関連問題

その他は上記まとめ記事参照

選択問題30:解答 2

爪白癬治療薬でアリルアミン系抗真菌薬に該当するのはラミシール®(テルビナフィン)のみ→2

- 1. ネイリン®はトリアゾール系

- 2. ラミシール®はアリルアミン系

- 3. イトリゾール®はトリアゾール系

- 4. ルコナック®はイミダゾール系

- 5. クレナフィン®はトリアゾール系

爪白癬治療薬の分類

| 系統 | 一般名 | 商品名 |

| トリアゾール | ホスラブコナゾール | ネイリン® |

| イトラコナゾール | イトリゾール® | |

| エフィコナゾール | クレナフィン®爪外用液 | |

| アリルアミン | テルビナフィン | ラミシール® |

| イミダゾール | ルリコナゾール | ルコナック®爪外用液 |

足白癬治療薬はイミダゾール系が多いが、爪白癬治療薬はトリアゾール系が多い

関連問題

- 2022 選択44 / 2021 選択32 (爪白癬治療薬の薬価)

- 2019 選択37 (イトラコナゾール内服パルス療法の適用)

- 2017 選択29 (爪白癬治療方法)

- 2015 選択25 (爪白癬専用外用薬)

- 2012 選択22 (爪白癬治療薬)

選択問題31〜は下記

-

-

令和2年度(2020年度) 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題31〜60

続きを見る