日本皮膚科学会 皮膚科専門医試験 平成24(2012)年度の解答解説を作成しました

見出しから各問題へ飛べます

誤字脱字ご意見などあればコメント・右のフォーム・Twitterなどでご連絡ください

- 問題出典:試験問題(過去問題) |公益社団法人日本皮膚科学会(問題・写真はリンク先で確認下さい)

- 参考文献:あたらしい皮膚科学 第3版、皮膚科学(マイナー) 第11版でカッコ内は選択肢番号、その他は問題末に各自記載

見出し

- 1 平成24年度(2012年度) 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題 26〜50

- 1.1 選択問題26:解答 2, 4

- 1.2 選択問題27:解答 5

- 1.3 選択問題28:解答 2, 5

- 1.4 選択問題29:解答 4

- 1.5 選択問題30:解答 4

- 1.6 選択問題31:解答 3, 5

- 1.7 選択問題32:解答 3, 4, 5

- 1.8 選択問題33:解答 4

- 1.9 選択問題34:解答 1

- 1.10 選択問題35:解答 3

- 1.11 選択問題36:解答 4

- 1.12 選択問題37:解答 2

- 1.13 選択問題38:解答 3, 4

- 1.14 選択問題39:解答 5

- 1.15 選択問題40:解答 1, 4

- 1.16 選択問題41:解答 4, 5

- 1.17 選択問題42:解答 3, 5

- 1.18 選択問題43:解答 4

- 1.19 選択問題44:解答 2

- 1.20 選択問題45:解答 1

- 1.21 選択問題46:解答 3

- 1.22 選択問題47:解答 1, 2, 5

- 1.23 選択問題48:解答 5

- 1.24 選択問題49:解答 4

- 1.25 選択問題50:解答 2, 3

平成24年度(2012年度) 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題 26〜50

選択問題26:解答 2, 4

結核診断に関する問題

クォンティフェロン検査(QFT)はツベルクリン反応と比較して、BCG接種や非結核性抗酸菌(NTM)の影響を受けず特異度が高い

ただしNTMの一種で皮膚科領域で多いM. marinumと交差反応を示す点に注意が必要

- 1. クォンティフェロンは特異度が高い一方、とくに細胞性免疫の弱い5歳未満の小児で感度がやや低くなりやすいとされる※

- 2. PCR検査は菌種を同定可能かつ培養検査より素早く検査を行うことが可能

- 3. ツベルクリン反応はQFTと異なりBCG接種の影響を受けるので、ツベルクリン反応陽性≠結核感染

- 4. ブースター現象:時間経過で減弱するBCG接種後の過敏性が、ツベルクリン検査により回復する現象のこと

- 5. 培養日数は液体培地(MGIT等)で1〜4週間と、固形培地(小川培地等)の3週間〜2ヶ月より短い

※現在主に用いられている第4世代検査はいずれも感度が上昇しており、感度・特異度ともに90%以上

選択肢1は現在だと感度も高くなっているので微妙な選択肢。ただ出題当時用いられていたQFT-3Gは特異度90%を越える一方で感度は80〜90%とやや低めだったことから本選択肢は間違い選択肢として設定されたものと思われる

- 参考:結核の診断 結核96(3), 98-103, 2021

- 参考:インターフェロンγ遊離試験使用指針 2021 結核96(6), 173-182, 2021

- 選択肢4の参考:公益財団法人 結核研究所 新結核用語辞典>ブースター現象

関連問題

- 2015 選択82 (QFTとT-SPOTの比較)

選択問題27:解答 5

Mycobacterium marinum感染症についての一般問題

治療ではミノサイクリン内服が第一選択→5

- 1. M.marinumの増殖至適温度は室温(25℃)で、37℃では増殖しにくく42℃では発育しない※。M. aviumやM. tuberculosis(結核菌)は37℃が至適温度

- 2. プールや熱帯魚の水を介して感染するため、ペット飼育者や水族館職員に好発する。スポロトリコーシスの限局型は小児に好発する

- 3. M. aviumは37〜40℃程度で発育し、24時間風呂での感染例が多い。

- 4. スポロトリコーシスと同様、皮疹がリンパ行性に中枢側へ広がることがある

- 5. ミノサイクリンが第一選択として用いられ、その他温熱療法や外科的切除が行われる

※このため、治療としてホッカイロ(40〜44℃)を用いた温熱療法が行われる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p551(1・2・5)/552(3)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p871(1・2・5)/872(3)

- 培養温度の参考:新・皮膚科セミナリウム 抗酸菌感染症 日皮会誌:130(11), 2347-2354, 2020の表2

関連問題

- 2014 選択24 / 2013 選択28 / 2011 選択32 (M. marinumについて、スポロトリコーリスとの比較)

- 2022 選択6 (非結核性抗酸菌の培養温度)

選択問題28:解答 2, 5

Hansen病に関する一般問題

- 1. ハンセン病の主要症状は皮疹と末梢神経障害で、とくにどちらが先行するということはない

- 2. 末梢神経の肥厚・障害が特徴で、尺骨神経や大耳介神経でみられる

- 3. 少菌型(類結核型)は類上皮細胞肉芽腫が見られるが、多菌型(らい腫型)は組織球性肉芽腫が見られる

- 4. 感染症法に該当せず、届出義務はない※。ハンセン病研究センターなどが新規患者の調査を行っている。

- 5. 近年の新規発症者は10人/年前後で、大半は在留外国人が占める

※らい予防法(1996年廃止)では診断後7日以内に都道府県知事への届出義務があった

ハンセン病 病型分類

ハンセン病は菌数によって少菌型(PB)・多菌型(MB)に分けられる

| ハンセン病 病型分類 | 少菌型 | 多菌型 |

| らい菌 | 少数/発見しがたい | 多数 |

| 皮疹の数・性状 | 少数・大型 | 多数・小型 |

| 皮疹の分布 | 左右非対称 | 左右対称 |

| 知覚異常 | 高度 | 軽度/正常 |

| 病理所見 | 類上皮細胞性肉芽腫 (変性した組織球) 周囲に多数のリンパ球浸潤 |

組織球性肉芽腫 リンパ球浸潤は少ない |

生体の免疫反応が残っており炎症反応が強いのが少菌型(→菌は除去される)、免疫反応が弱く炎症に乏しいのが多菌型

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p553(2・3・5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p873(2・3・4・5)

- 参考:国立感染症研究所 ハンセン病とは

関連問題

- 2021 選択35 / 2019 選択43 / 2010 選択79 (らい菌は培養不可)

- 2020 選択33 / 2019 選択43 / 2009 選択25 (新規発症者数や治療)

- 2016 選択24 / 2010 選択21 (多菌型と少菌型の違い)

選択問題29:解答 4

躯幹に紅色丘疹と黒色痂皮を伴う2cm大の大型刺し口が見られる。発熱や全身リンパ節腫脹を伴っており、ツツガムシ病の診断

原因動物を問う問題であり、4が該当する

日本紅斑熱と類縁疾患だが、つつが虫病は皮疹が躯幹中心で刺し口が大きいのが特徴

つつが虫病 日本紅斑熱 比較

| つつが虫病 | 日本紅斑熱 | |

| 媒介動物 | ツツガムシ | マダニ |

| 原因菌 | Orientia tsutsugamushi | Rickettia japonica |

| 潜伏期間 | 5〜14日 (やや長い) |

2〜8日 |

| 皮疹分布 | 体幹中心 | 四肢に多く手掌足底にも出現する |

| 刺し口 | 大きく痂皮を伴う | 小さい |

| リンパ節腫脹 | 全身および局所のリンパ節腫脹 | 全身・局所ともに少ない |

| 治療 | テトラサイクリン | テトラサイクリン +重症例ではニューキノロン |

- 1. ヒトヒゼンダニ(疥癬虫):疥癬の原因

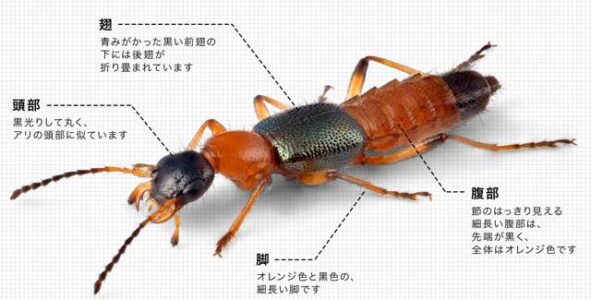

- 2. アオバアリガタハネカクシ:線状皮膚炎の原因。手で払い除けようとした際に、体液(ペデリン)が付着した部位で線状紅斑をきたす

- 3. マダニ(タカサゴキララマダニ?):マダニは日本紅斑熱を媒介するが、本例の臨床像と合致しない。なおライム病を引き起こすマダニはシェルツェマダニで外観が異なる

- 4. ツツガムシ:ツツガムシ病の媒介動物。マダニよりサイズは小さく1mm以下

- 5. チャドクガ:毛虫皮膚炎(チャドクガ皮膚炎)の原因

- 参考サイトより引用, 医師国家試験117A67

- 参考サイトより引用, アオバアリガタハネカクシ

- 参考サイトより引用, 吸血したタカサゴキララマダニ

- 参考サイトより引用, ツツガムシ

- 参考サイトより引用, チャドクガ

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p569(4)/565(1)/563(2・5)/570(3Z)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p930(4)/925(1)/940(2)/928(3)/941(5)

- 図引用:iCrip掲示板 117A67(疥癬虫), キケンな虫の虫ケア図鑑 | アース製薬(アオバアリガタハネカクシ), Twitter@Hirokon_insect 2020/8/23(タカサゴキララマダニ), 富山県感染症情報(ツツガムシ), 公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会(チャドクガ)

関連問題

- 2022 選択37 / 2021 選択40 / 2011 記述5 / 2009 選択26 (線状皮膚炎の原因)

- 2021 選択79 (ヒゼンダニの写真)

- 2021 選択42 (ツツガムシ病と日本紅斑熱の比較)

- 2017 選択35 (日本紅斑熱の臨床問題, 刺し口が小さい)

選択問題30:解答 4

HIV/AIDSに関する一般問題

「1ヶ月以上持続する潰瘍を伴う単純ヘルペス感染症」はAIDS指標疾患の一つ→4

AIDS指標疾患 皮膚科関連

HIV感染症かつ、免疫能の低下による疾患(AIDS指標疾患)を発症した場合にAIDSと診断する(HIV感染症≠AIDS)

皮膚科関連の主なAIDS指標疾患は下記

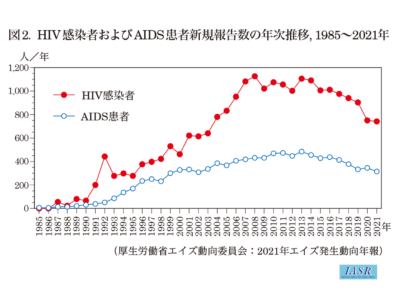

- 1. 世界的なHIV感染報告数は2000年頃をピークに減少しているが、日本ではやや遅れて2010年頃がピークとなりその後は横ばい〜やや減少傾向※

- 2. スクリーニング検査では”感度”を高くして疑い患者をピックアップすることが原則(その後の二次検査では特異度を高くする)*。なおHIV抗体検査では0.3%に偽陽性があるとされる

- 3. HIV感染初期(2〜6週)では伝染性単核球症類似の発熱・咽頭痛・関節痛・紅斑丘疹が見られる(window periodであり検査陰性となりやすいので注意)

- 4. 「1ヶ月以上持続する潰瘍を伴う単純ヘルペス感染症」はAIDS指標疾患の一つ

- 5. 1996年以前のpre-HAART時代は7年だった25歳HIV感染症患者の余命は、現在の(HA)ART療法で約40年が見込めるようになっている

*例:関節痛を訴える若年女性でSLEを疑った際、まずは感度の高い抗核抗体を測定し陽性であれば疾患特異性の高い抗Sm抗体や抗dsDNA抗体を測定する

※本問出題当時の2012年ではまだピークアウトしていない

参考サイトより引用, 2010年頃がHIV感染者数のピーク。2020年以降はCOVID-19の影響で検査体制が縮小されたことが影響

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p509(2・3・4)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p818(1・2・3)

- 選択肢1の参考・図引用:国立感染症研究所 HIV/AIDS 2021年 IASR Vol. 43 p221-223: 2022年10月号

- 選択肢2の参考:臨床検査のガイドライン JSLM 2005/2006 >検査データの読み方・考え方

- 選択肢5の参考:皮膚科セミナリウム 第74回 HIV/AIDS 日皮会誌:121(7), 1395-1400, 2011

関連問題

選択問題31:解答 3, 5

第2期梅毒に関する一般問題

扁平コンジローマは感染リスクが高く、梅毒性脱毛は虫食い状となる→3, 5

- 1. 梅毒性バラ疹は自覚症状を伴わない。なお1期疹である硬性下疳も自覚症状はない

- 2. 梅毒性乾癬は”手掌足底”に好発する

- 3・4. 扁平コンジロームや粘膜疹は梅毒トレポネーマが多量に存在し、感染リスクは高い

- 5. 梅毒性脱毛は虫食い状の不完全脱毛斑ないしびまん性の脱毛をきたす

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p556(1・2・3・4)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p955(ALL)

関連問題

選択問題32:解答 3, 4, 5

自己免疫疾患(膠原病)と特異的自己抗体を問う問題

- 1. SLEでは抗”ds”DNA抗体が検出され、SLE病勢と相関する。抗ssDNA抗体はSLE以外の疾患でも検出され有用性は低い

- 2. 新生児ループス(新生児エリテマトーデス)では胎盤通過性を持つ抗SS-A抗体(IgG)が検出される。抗Sm抗体はSLE特異性が高い

- 3. dcSScでは抗トポイソメラーゼI(Scl-70)抗体が検出される。lcSScでは抗セントロメア抗体が検出される

- 4. 抗RNAポリメラーゼ抗体もdcSScで検出され、とくに悪性腫瘍や腎クリーゼ(強皮症腎)の合併が多い

- 5.抗CADM140(MDA5)抗体は急速進行性間質性肺炎を伴う皮膚筋炎で検出され、病勢を反映する。抗細胞質抗体であり、抗核抗体陰性となる点に注意が必要

dcSSc:びまん皮膚硬化型全身性強皮症, lcSSc:限局皮膚硬化型全身性強皮症

全身性強皮症 限局皮膚硬化型(lcSSc)とびまん皮膚硬化型(dcSSc)

| 全身性強皮症の分類 | びまん皮膚硬化型 (dcSSc) |

限局皮膚硬化型 (lcSSc) |

| 皮膚硬化範囲 | 肘より近位 | 肘より末梢のみ |

| 病勢進行(皮膚・内臓) | 比較的急速 | 緩徐なことが多い |

| 陽性となりやすい抗核抗体 (自己抗体) |

抗トポイソメラーゼⅠ抗体 (抗Scl-70抗体) |

抗セントロメア抗体 |

| 抗RNAポリメラーゼⅢ抗体 |

「限局性強皮症」は皮膚硬化のみが生じ全身症状を伴わないもので、lcSScとは異なる。代表例は線状強皮症やモルフェア

皮膚筋炎と自己抗体については下記記事も参照

-

-

皮膚筋炎 自己抗体と臨床症状 まとめ

続きを見る

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p195(1)/199(2)/201(3)/202(4)/207(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p420(1)/432(2)/400(3・4)/412(5)

関連問題

- 2023 選択68 / 2016 選択32 (抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎の臨床問題)

- 2021 選択47 / 2013 選択65 / 2009 選択29 (dcSScとlcSScの比較)

- 2017 選択82 / 2014 選択30 (抗RNAポリメラーゼ抗体の合併疾患)

- 2019 選択97 (SLEとdsDNA)

- 2014 選択28 (新生児ループスの臨床問題)

選択問題33:解答 4

ヘノッホ・シェンライン紫斑病(IgA血管炎)で見られない症状を問う問題

血小板減少や血液凝固異常はきたさない→4

- 1. acute abdomen(急性腹症):消化器症状は50〜65%に見られ、成人では十二指腸に好発する

- 2・3. acute scrotum(急性陰嚢炎)・acute pancrearitis(急性膵炎):いずれも稀な合併症だが症例報告は存在する

- 4. acute thrombocytopenia(急性血小板減少症):IgA血管炎は紫斑をきたすが、血液凝固系の異常はないのが特徴

- 5. acute hemorrhagic edema(急性血管性浮腫):皮膚症状の一つ

- 選択肢1・4・5の参考:血管炎・血管障害診療ガイドライン 2016年改訂版 日皮会誌:127(3), 299-415, 2017のp332

- 選択肢2の参考:IgA血管炎の治療中に急性陰嚢症を発症し精巣摘除に至った 4 歳児例 小児リウマチ 10(1), 11-15, 2019

- 選択肢3の参考:急性膵炎を合併したHenoch-Schönlein紫斑病の小児例 日消誌:106(2), 240-246, 2009

関連問題

選択問題34:解答 1

全身性強皮症の潰瘍治療について問う問題

推奨されていないのは指趾切断術→1

- 1. 切断術:切断断端に潰瘍や壊疽が生じることも多いため、安易な切断術は”行わないこと”が推奨されている(1D)

- 2. デブリードマン:分層植皮術やデブリは推奨されている(1D)

- 3. カルシウム拮抗薬:レイノー現象に対して有用であり、推奨されている(1A)

- 4. エンドセリン受容体拮抗薬(ボセンタン):指尖潰瘍新生を予防する治療として推奨されており(1A)、他の部位の潰瘍にも効果が期待できる

- 5. 抗トロンビン薬:皮膚潰瘍治療に有用(1C)

※カッコ内はガイドラインでの推奨度

- 参考:全身性強皮症 診断基準・重症度分類・診療ガイドライン日皮会誌:126(10), 1831-1896, 2016のp1886(表12)

選択問題35:解答 3

中高年男性で10年前から前額部〜頭部に限局した紅斑・脱毛斑

瘢痕性脱毛となっており、線状なことから剣創状強皮症を考える→3

剣創状強皮症 (帯状強皮症, 線状強皮症)

皮膚病変のみでレイノー現象や内臓病変を欠く限局性強皮症の一つ(↔︎伴うのが全身性強皮症:SSc)

四肢や前額部などで帯状にBlaschko線に沿った陥凹性皮膚硬化をきたす

被髪部では瘢痕性脱毛症*の原疾患となり、小児四肢では骨成長障害をきたすことがある

*瘢痕性脱毛症:毛包が破壊され不可逆的脱毛をきたす疾患

- 1. 放射線皮膚炎:慢性皮膚潰瘍の原因として重要だが、通常背部に好発する

- 2. 円板状ループス:瘢痕性脱毛症をきたす疾患の一つだが、線状にはならない

- 3. 剣創状強皮症:前額部に剣で切られたような分布をとり、瘢痕性脱毛症の原因となる

- 4. 帯状扁平苔癬:神経走行に沿って帯状に見られる扁平苔癬のこと。毛孔性扁平苔癬は瘢痕性脱毛症をきたす疾患で亜型もある

- 5. 脂腺母斑:脱毛斑の原因となるが出生時から生じる。思春期以降は隆起し、乳頭状汗管嚢胞腺腫などの発生母地となる(ので脱毛斑が持続するという本例の病歴とは合致しない)

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p204(3)/225(1)/196(2)/386(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p408(3)/284(1)/427(2)/390(4)/550(5)

- 参考・図引用:Alopécie de l’enfant, démarche diagnostique, Perfectionnement en Pédiatrie 2(4), p328-336, 2019

関連問題

選択問題36:解答 4

熱傷予後指数を計算する問題

熱傷 重症度指標 (burn index)

熱傷の重症度を表す指標として下記2つがよく用いられる

- burn index(BI) = 1/2 × II度熱傷面積 + Ⅲ度熱傷面積

- 熱傷予後指数 prognostic burn index(PBI) = 年齢 + BI

PBI <70は大部分が、70〜100は半数が救命可能で>100は救命困難とされる

熱傷初期輸液量を表すBaxter法(Parkland法)ではⅡ度もⅢ度も同じ熱傷面積として計算し、重症度による重み付けがないという違いに注意(輸液量という観点で考えると表皮がなくなる=水分が蒸発する点は同じなので、Ⅱ度とⅢ度を分ける意味がない)

本例では50(年齢) + 1/2 × 20(Ⅱ度熱傷) + 10 (Ⅲ度熱傷) =70となる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p220

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p263

関連:2010 記述5 (★ほぼ同一問題★)

選択問題37:解答 2

熱傷での初期輸液量(Baxter法)を計算する問題

Baxter法(Parkland法)

重症熱傷の初期輸液の算定方法

- 輸液総量(ml) = 4 × (Ⅱ度+Ⅲ度熱傷面積) (%) × 体重(kg)

開始8時間で輸液総量の1/2を、その後の16時間で残り1/2を投与する - 組成:乳酸リンゲルや酢酸リンゲルなどの等張電解質輸液を用いる

なお小児の場合は維持輸液を併用する

- 体重10kgまでの分:4ml/kg/時

- 10〜20kgまでの分:2ml/kg/時

- 20kg以上の分:1ml/kg/時

※例)25kgの場合10×4 + 10×2 +5×1 =65ml/時の維持輸液を併用

本例では24時間の輸液総量(ml) = 4 × (20+10)(%) × 50(kg) = 6,000となる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p222

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p258

- 参考(小児):熱傷診療ガイドライン 日皮会誌:121(14), 3279-3306, 2011の表8(p3290)

関連問題

選択問題38:解答 3, 4

全層植皮術について問う問題

分層植皮と比較して、二次収縮が少なく色素沈着も起こりづらい→3, 4

全層植皮 分層植皮 比較

| 全層植皮 | 分層植皮 | |

| 部位 | 表皮〜真皮全層 (厚い) |

表皮〜真皮中層 (薄い) |

| 生着率 | 低い | 高い |

| 整容面*・機能面 | 優れる | 劣る |

| 採皮部 | 縫縮する (→あまり取れない) |

そのまま上皮化させる (→広範囲に採皮可能) |

| 保険点数 | 高い | 低い |

*拘縮や色素沈着

- 1. 脂肪織(真皮以深の皮下組織)は全層・分層いずれも除去する

- 2. ダーマトームを採皮に用いるのは分層植皮

- 3・4. 全層植皮の方が二次収縮や色素沈着は生じづらい(整容面・機能面で優れる)

- 5. 広範囲の植皮には採皮面積を取りやすく、採皮片をメッシュ状にして植皮面積を増やすことのできる分層植皮が向く

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p110

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p129

- 参考:皮膚科セミナリウム 第42回 皮膚外科手術に必要な基礎知識 日皮会誌:118(11), 2203―2209, 2008

関連問題

選択問題39:解答 5

中高年女性で背部や下腿に痒疹様の結節が見られる。

乳幼児期より皮疹があったというエピソードや娘の足でも爪甲萎縮が見られることから、常染色体優性遺伝性疾患を考える

爪甲症状および痒疹様皮疹をきたすのは栄養障害型表皮水疱症→5

- 1. 後天性表皮水疱症:7型コラーゲンに対する自己抗体が後天性に生じる疾患で、遺伝性はない

- 2. 外胚葉形成不全:プラコフィリン1遺伝子変異によるものは水疱症をきたし爪変形や掌蹠角化を伴う(外胚葉形成不全・皮膚脆弱症候群)が、AR

- 3. 単純型表皮水疱症:ケラチン5/14遺伝子変異が原因となる表皮水疱症。ADだが、爪甲・毛変形はきたさず粘膜病変も少ない(2%)

- 4. キンドラー症候群:光線過敏症を合併する表皮水疱症で、AR

- 5. 栄養障害型表皮水疱症:7型コラーゲンの変異が原因となる表皮水疱症で爪甲変形を伴う。ADないしARで、亜型に前脛骨型や痒疹型があり※、本問はこれに該当

*AD =常染色体優性遺伝形式 , AR = 常染色体劣性遺伝形式

※前脛骨型 = 前脛骨部で苔癬化を伴う丘疹や局面が特徴, 痒疹型 = 激しい搔痒を伴う痒疹様局面や結節が特徴

表皮水疱症の病型と原因遺伝子については下記参照

-

-

先天性表皮水疱症の病型と原因蛋白・遺伝形式まとめ

続きを見る

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p243(5)/260(1)/239(2・3)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p330(5)/323(1)/329(2)/327(3)/331(4)

- 亜型の参考:前脛骨型および痒疹型栄養障害型表皮水疱症のgenotype-phenotypeからみた考え方 日皮会誌:128(8), 1657-1662, 2018

表皮水疱症の病型-原因遺伝子を問う問題は多い(上記カード内の記事参照)が、臨床像を問う本問は非常に難しかったと思われる。爪甲病変の有無がポイント

選択問題40:解答 1, 4

天疱瘡の治療方針に関する問題

- 1. ELISA indexは病勢を反映し、治療効果の目安となる

- 2. プレドニゾロン漸減中にELISA indexが上昇した場合でも、臨床症状の増悪がなければ”速やかにステロイドパルス療法を行う”必要はなく注意深く経過を観察すれば良い(水疱やびらんの新生があれば治療を再考する)

- 3. ステロイドと免疫抑制剤を併用している場合、一般的にステロイドの減量を先に行う

- 4. 血漿交換療法:遠心分離法は一度に多くの血液・血漿を出し入れするので循環器系の負担が大きくまた新線凍結血漿による感染症の可能性があることから、二重膜濾過法が一般的

- 5. 大量IVIG療法や血漿交換療法はステロイドや免疫抑制薬と併用する

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p252(1・5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p311(1・4)

- 参考:天疱瘡診療ガイドライン 日皮会誌:120(7), 1443-1460, 2010のp1449(1・2)/1450(3)/1454(4)/1456(5)

選択問題41:解答 4, 5

抗ラミニン332(ラミニン5)粘膜類天疱瘡に関する問題

喉頭病変の頻度が高く、内臓悪性腫瘍合併に注意が必要→4, 5

- 1. ラミニン332は1M食塩水剥離ヒト皮膚の”真皮側”に反応する

- 2. 粘膜類天疱瘡の多くはBP180が標的抗原だが、約25%はラミニン332が標的抗原

- 3. 眼球結膜の病変をきたすと癒着することがある

- 4. 高度な喉頭病変による呼吸困難で気管切開を要する場合がある

- 5. 内臓悪性腫瘍合併リスクが高いことが知られている

split skin 間接蛍光抗体法による水疱症の鑑別 (1M食塩水剥離皮膚)

1M食塩水で正常皮膚を処理すると、透明帯の部分で表皮と真皮に分かれる

この皮膚と患者血清を反応させ、抗体が表皮 or 真皮のどちらに沈着するかで病変部位が推定できる

| 沈着部位 | 原因分子 | 代表的疾患 |

| 表皮側に沈着 | 17型コラーゲン(BP180) | 水疱性類天疱瘡 |

| 粘膜類天疱瘡(17型コラーゲン) | ||

| 妊娠性類天疱瘡 | ||

| 線状IgA水疱性皮膚症(17型コラーゲン) | ||

| 真皮側に沈着 | 7型コラーゲン | 後天性表皮水疱症 |

| 線状IgA水疱性皮膚症(7型コラーゲン) | ||

| ラミニン332(ラミニン5) | 粘膜類天疱瘡(ラミニン332) | |

| ラミニンγ1 | 抗ラミニンγ1類天疱瘡 |

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p259(3・4)/261(1)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p321(3・4・5)

- 選択肢2の参考:類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む)診療ガイドライン 日皮会誌:127(7), 1483-1521, 2017のp1487

選択肢4について、「喉頭病変の頻度が高い」かどうかの明確な記載は見つからなかったが、そのほか選択肢と比較して相対的に正解と考えられる

関連問題

- 2023 選択3 (病変部位が深部の水疱症)

- 2018 選択42 / 2014 選択35 / 2010 選択72 (粘膜類天疱瘡の原因:ラミニン332, BP180 C末端)

- 2019 選択57 / 2010 選択23 (split skin法で真皮側に沈着する疾患)

選択問題42:解答 3, 5

サルコイドーシスに関する一般問題

- 1. 血清リゾチームやACEは肉芽腫の総量を反映するとされ、感度は30〜60%と比較的高い。ただしLysozymeは特異度が低く保険適用がない

- 2. 確定診断は診断基準に則り行われ、典型的症状と組織学的所見が重要。Kveim反応は皮内反応の一種だが、現在はほぼ用いられない

- 3. 瘢痕浸潤型は外傷を受けやすい膝蓋(や肘頭)に好発し、組織学的にシリカを認める

- 4. 死因の半数以上(77%)は心病変が原因

- 5. 高Ca血症や内臓病変がステロイド内服の適応となる。皮膚病変のみの場合はステロイド外用が原則

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p344(4)/83(2)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p509(3・4・5)/108(2)

- 選択肢1の参考:サルコイドーシス診療の手引き2020>II-5 検査

- 選択肢1の参考:肺サルコイドーシスにおける血清マーカーの比較・検討 日サ会誌 33(1), p53-56, 2013

関連問題

- 2015 選択34 (瘢痕浸潤型で見られる元素)

選択問題43:解答 4

環状肉芽腫に関する一般問題

穿孔型は多発することが多い→4

- 1. 糖尿病合併は汎発型で多い。汎発型の皮疹は丘疹が主体

- 2. 皮下型は小児に多く、外的刺激を受けやすい肘頭部や膝蓋・頭部に好発する

- 3. 柵状肉芽腫※は特徴的だが、典型例は1/4程度なので診断に必須とは言えない

- 4. 穿孔型は四肢に好発するが、6/20例では汎発性に出現したという報告がある。変性膠原線維が経表皮的に排出される組織像が特徴

- 5. ステロイド外用薬が第一選択だが、難治例では紫外線療法が行われることもある

※柵状肉芽腫:中央に変性した膠原線維とムチン沈着があり、周囲をリンパ球や組織球から構成される肉芽腫が取り囲む像

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p348(1・2・3・5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p515(1・2・3・5)

- 選択肢3・4の参考:新・皮膚科セミナリウム 柵状肉芽腫を呈する環状皮疹だけではない環状肉芽腫 同一疾患とは思えないほど多彩な臨床,組織像を示す肉芽腫 日皮会誌:125(11), 2067-2071, 2015

選択肢4について。6/20例で多発と呼べるのかどうかやや微妙だが、その他選択肢が明確に誤りのため相対的に正解選択肢と考えられる

関連問題

- 2020 記述9 / 2014 選択69 / 2010 選択34 (汎発型環状肉芽腫の臨床・組織写真)

- 2020 選択80 / 2019 記述8 / 2018 選択46 / 2009 選択35 (汎発型環状肉芽腫は糖尿病合併が多い)

選択問題44:解答 2

高齢男性が上口唇の腫脹をきたしており、組織では肉芽腫形成がみられることから肉芽腫性口唇炎の診断

合併症として顔面神経麻痺がある→2

肉芽腫性口唇炎 (Melkersson-Rosenthal症候群)

肉芽腫性口唇炎は口唇が突然腫脹をきたし、組織学的に肉芽腫がみられる疾患

- 肉芽腫性口唇炎

- 皺壁舌 (舌が腫脹し表面の皺壁が著明となる)

- 顔面神経麻痺

の3主徴がみられる場合、Melkersson-Rosenthal症候群と称される(すべて揃うのは10%)

原因不明だが、病巣感染(扁桃炎・う歯)や金属アレルギーの関与、サルコイド反応などが考えられている

- 1. 舌:萎縮ではなく、雛壁舌が特徴

- 2. 顔面神経麻痺:3徴の一つ

- 3・4. 角膜炎・感音性難聴:魚鱗癬症候群の一つ、KID症候群の症状

- 5. 脱毛:3主徴※ではないが、これもKID症候群でみられる症状

※KID = keratitis(角膜炎), ichthyosis(魚鱗癬), deafness(聴覚障害)

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p349(1・2)/275(3・4・5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p519(1・2)/351(3・4・5)

関連問題

選択問題45:解答 1

レーザー治療が望ましくない疾患を問う問題

肝斑は高出力のQスイッチルビーやアレキサンドライトレーザーで悪化することがあるため通常行わない→1

- 1. 肝斑:低出力のレーザーが行われる場合もあるが、基本は行わない(詳細は下記参照)

- 2. 太田母斑:1歳までないし思春期頃に、眼瞼〜頬部、眼球(半数)で真皮メラノサイトの増殖や基底層色素沈着をきたす。Qスイッチルビーやアレキサンドライトレーザーが用いられる

- 3. ベッカー母斑:思春期男子の肩甲骨部に好発する有毛性の扁平母斑(カフェオレ斑)。通常の扁平母斑よりレーザーの効果が高い

- 4. 異所性蒙古斑:通常仙骨部や腰部に生じ自然消退する蒙古斑が、顔面や四肢などに生じたもの。自然消退しづらくレーザー療法の適用となる

- 5. 顔面対称性両側性真皮メラノーシス(後天性真皮メラノサイトーシス):太田母斑のうち、両側性かつ思春期のみでなく中年以降に生じる等の共通項を持つものを独立させた概念。治療法は同じ

選択肢2〜5はQスイッチ付ルビーレーザー照射療法及びルビーレーザー照射療法の保険適用がある

肝斑 レーザー治療

肝斑のレーザー治療についてはさまざまな意見がある

「あたらしい皮膚科学 第3版」ではレーザー療法は色素の増強を生じるため禁忌である。

との記載

「皮膚科学 第11版」ではレーザー照射も治療欄に記載があり、禁忌ではない

日本皮膚科学会を含む複数学会合同のガイドライン「美容医療診療指針 2020」では下記のように記載されている

CQ1-1-2 シミ(肝斑)にレーザーや光治療(IPL)は有効か?

推奨度:2(条件によっては, 行うことを弱く提案する)

推奨文:レーザーやIPL照射は,遮光,美白剤外用や内服などの保存的治療を行って,十分な効果の得られない場合に併用療法として行っても良い. 施術者は, 各々の機器の特性について習熟し, 十分な説明と同意のもとに治療を行う必要がある.

この中で例として挙げられているレーザーの一つが、Qスイッチ1064nm Nd:YAGレーザーを低フルエンスで用いるいわゆるレーザートーニング

一方専門家の中でも「新・皮膚科セミナリウム レーザートーニングの真実」では(レーザートーニングの)主作用がメラノゾームの破壊である以上, 機能的疾患肝斑のメラノゾームを破壊して肝斑を治療に導く理由がないことは自明である

と強く反対されている

上記のように肝斑=レーザーNGと言い切れるわけではなく、「低フルエンスレーザーによるレーザートーニング」は行われる場合がある点に注意が必要

(もっともその他選択肢と比較して相対的に正解選択肢のため、試験問題としては問題にならないのだが…)

なお2018 選択49ではこうした事情を踏まえたためか、「肝斑に対してQスイッチルビーレーザーが有効である」と明確にバツが付けられる文章で出題されている)

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p309(1)/382(2)/390(3)/383(4・5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p531(1)/562(2)/523(3)/564(4)/563(5)

- 肝斑の参考:美容医療診療指針 2020

- 肝斑の参考:新・皮膚科セミナリウム レーザートーニングの真実 日皮会誌:129(8), 1627-1632, 2019

関連問題

選択問題46:解答 3

男児で前額部〜前頭部にかけてや下肢に白斑が見られ、まだら症を考える

cKIT遺伝子変異による常染色体優性遺伝疾患→3

まだら症

メラノサイトの表皮への遊走に関わるKIT遺伝子異常から白斑をきたす、常染色体優性(顕性)遺伝疾患

先天性の白斑であり、症状は生涯固定される。とくに前額部〜前頭部にかけての白斑・白毛が90%以上でみられ、white forelockと呼ばれる。

組織学的にはメラノサイトの消失がみられる(←メラノサイトの遊走障害が病態のため)

- 1. 自己免疫疾患:尋常性白斑やVogt-小柳-原田病はメラノサイトに対する自己免疫が原因。尋常性白斑は橋本病やI型糖尿病など自己免疫疾患の合併も多い

- 2. チロシナーゼ遺伝子変異:眼皮膚白皮症(OCA)1型の原因

- 3. KIT遺伝子変異:まだら症の原因→○

- 4. 病変部メラノサイト数:まだら症では欠如する。対照的に脱色素性母斑(こちらも先天性)ではメラノサイト機能低下が病態のため、数は変化しない

- 5. メラノサイト内メラニン顆粒:まだら症はメラノサイト機能障害をきたす疾患でなく、メラニン顆粒は減少しない。

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p306(1・3・4・5)/303(2)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p542(1・3・4・5)/539(2)

- 参考・図引用:まだら症 皮膚 23(3), p281-282, 1981

関連問題(まだら症)

- 2021 選択57 / 2019 選択59 / 2017 選択51 / 2013 選択43 / 2010 選択39 (まだら症 メラノサイト数や原因など)

- 2018 選択50 (色素異常症と原因遺伝子)

選択問題47:解答 1, 2, 5

結節性紅斑を生じる原疾患を問う問題

ベーチェット病やクローン病、ハンセン病がある→1, 2, 5

- 1. Behçet病:4大症状(眼・皮膚・外陰部・口腔内)である皮膚症状の一つに結節性紅斑や血栓性静脈炎がある

- 2. Crohn病:結節性紅斑の原疾患の一つで、潰瘍性大腸炎とともに壊疽性膿皮症の原疾患でもある

- 3. Crow-Fukase症候群(POEMS症候群):多発性神経炎(P)・M蛋白血症(M)などの頭文字をとった症候群。皮膚では糸球体様血管腫や色素沈着がある

- 4. Cronkhite-Canada症候群:中年期以降に非遺伝性でPeutz-Jeghers症候群類似の色素斑・消化管ポリポーシスをきたし、脱毛や爪甲異常を伴う疾患

- 5. Hansen病:ストレス等に伴う一過性の増悪であるらい反応(らい性結節性紅斑)があり、サリドマイドが保険適用となっている

なお蛇足ではあるが、Crow-Fukase症候群でもサリドマイドは保険適用となっている

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p354/174(1)/425(3)/397(4)/554(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p190/198(1)/338(2)/685(3)/585(4)/873(5)

関連問題

選択問題48:解答 5

無菌性膿疱症のうち、好酸球浸潤を特徴とするのは新生児中毒性紅斑→5

新生児期に好酸球性膿疱をきたす疾患としては、色素失調症(水疱期)も重要

新生児中毒性紅斑

生後1〜3日で体幹部に大小境界不明瞭な紅斑が多発し、10%で小膿疱を伴う疾患

組織学的に膿疱の内容は好酸球100%で診断価値が高い

新生児の30〜70%と高頻度に見られるが、1〜3日で自然消退するため出生後の外的刺激に対する一過性反応と考えられている

- 1. 急性汎発性膿疱性細菌疹:溶連菌などの細菌による急性上気道感染後、体幹や四肢で好中球性膿疱をきたす

- 2. 急性汎発性膿疱性乾癬:IL36RNやCARD14遺伝子の変異/多型と関連する膿疱性乾癬。Kogoj海綿状膿疱とよばれる表皮有棘層内の好中球性膿疱が特徴

- 3. 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP):主に抗生剤内服後に急性経過で発熱・膿疱を生じる。臨床・組織は膿疱性乾癬に類似

- 4. 角層下膿疱症:体幹や間擦部に紅斑や膿疱をきたす疾患で、組織学的には好中球主体の膿疱

- 5. 新生児中毒性紅斑:新生児期に好酸球性膿疱をきたす疾患の一つ

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p145(5)/267(1)/287(2)/158(3)266(4)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p195(5)/337(1)/384(2)/296・338(3)/336(4)

関連問題

- 2009 選択66 (新生児期に好酸球性膿疱をきたす疾患)

選択問題49:解答 4

ポルフィリンを産生する菌種を問う問題

アクネ桿菌(C. acnes)が挙げられる→4

青色光療法:blue light therapy (オムニラックス)

C. acnesが産生するポルフィリンをターゲットにした治療

ポルフィリンに青色光を当てることで発生する活性酸素によりC. acnesを殺菌する

→ニキビの炎症性皮疹に有効

ガイドラインでは推奨度C2となっている

※なおアクネ桿菌はかつてPropionibacterium acnesと呼ばれていたが、現在は再分類の結果Cutibacterium acnesに名称変更されている。教科書によってはP. acnesの表記になので注意

- 1. 表在性ブドウ球菌(Staphylococcus epidermidis):黄色ブドウ球菌(S. aureus)に類似するが毒性の低い皮膚常在菌

- 2. マラセチア(Malassezia):過剰増殖で脂漏性皮膚炎(M. restricta)や癜風(M. globosa)の原因となる真菌。アトピー性皮膚炎とも関連する

- 3. 毛包虫(ニキビダニ):過剰増殖すると酒さや毛包虫性ざ瘡と関連する場合がある

- 4. アクネ桿菌:ポルフィリンを産生する

- 5. 緑膿菌:免疫不全患者において壊疽性膿瘡の原因となる

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p540(2)/364(3)/515(5)

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p825(1)/910(2)/796(3)/852(5)

- 選択肢4の参考:尋常性痤瘡・酒皶治療ガイドライン 2023 日皮会誌:133(3), 407-450, 2023のp428

選択問題50:解答 2, 3

手足症候群において、マルチキナーゼ阻害薬誘発の場合の臨床所見を問う問題

フッ化ピリミジン系薬剤で生じる場合と比較して、荷重部の角化性病変や痛みが強いことが特徴→2, 3

手足症候群 原因薬剤による違い

| 原因薬剤 | フッ化ピリミジン系薬剤 | マルチキナーゼ阻害薬※ |

| 発症時期 | 数週〜数ヶ月 | 数日〜数週 (早い) |

| 症状 | しびれ・感覚異常→発赤 色素沈着 |

疼痛を伴う紅斑→水疱形成, 過角化 |

| 分布 | 対称性・びまん性 | 荷重部位に限局 |

※マルチキナーゼ阻害薬の中でも、ソラフェニブは手足症候群をきたしやすい

治療としては保湿(尿素軟膏/ヘパリン類似物質)やクーリング、胼胝鶏眼処置など

- 1. びまん性色素沈着:フッ化ピリミジン系薬剤の副作用で多い

- 2. 荷重部の角化性病変:病変部が荷重部位に限局するのはマルチキナーゼ阻害薬の特徴

- 3. 痛み:マルチキナーゼ阻害薬では疼痛が強い

- 4. Gloves and socks症候群様分布:びまん性分布はフッ化ピリミジン系の特徴

- 5. 光線過敏症:手足症候群とは関連しない。抗がん剤の中では5-FUやTS-1(テガフール)の副作用に光線過敏症がある

- 参考書籍:あたらしい皮膚科学 第3版 p158

- 参考書籍:皮膚科学 第11版 p298/290(5)

- 参考:厚生労働省 手足症候群マニュアル

- 参考:マルチキナーゼ阻害薬に起因する皮膚障害の治療手引き

関連問題

選択問題51〜は下記

-

-

平成24(2012)年度 皮膚科専門医試験 過去問 解答解説 選択問題51〜75

続きを見る